FOR 5757

Phonologisch schwache Einheiten: Erwerb, Verarbeitung und Modalität

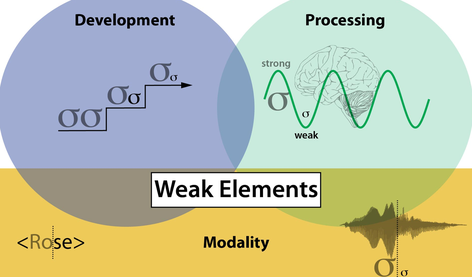

Die empirische Forschung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass der Prosodie wichtige Funktionen beim Erwerb sprachlicher Fähigkeiten und der Sprachverarbeitung zukommen. So wurde nachgewiesen, dass die Verteilung prominenter prosodischer Einheiten das lexikalische und syntaktische Lernen (Identifizieren von Wortstämmen und Phrasentypen) im ersten Lebensjahr unterstützt. Der sprachübergreifende Vergleich prosodischer Systeme zeigt jedoch auffällige Unterschiede in Bezug auf schwache und nicht primär betonte Elemente. Diese können Nebenakzente tragen oder phonetisch reduziert und unbetont sein. Unklar bleibt jedoch weitgehend, wie sie zur Struktur prosodischer Systeme und zu deren Verarbeitung beitragen.

Schwache Elemente sind nicht per se weniger informationsarm. So kodieren die schwachen Silben in Wörtern wie "Skizzen-Pl", "hörtet-Pst.2Pl" oder "Vaters-Gen.M.Sg" grammatische Merkmale wie Numerus, Tempus, Genus und Kasus. Zudem können verschiedene Grade schwacher Silben unterschiedliche Prominenzbeziehungen zwischen starken und schwachen Elementen herstellen, die den Erwerb prosodischer Strukturen in Erst- und Zweitsprachen beeinflussen. Informationen in unbetonten oder gar reduzierten Einheiten sind akustisch wenig salient und stellen eine Herausforderung für Sprachentwicklung und -verarbeitung dar. Hierbei sind sowohl die gesprochene als auch die geschriebene Modalität zu berücksichtigen, da jeweils ein anderer Ausdruck schwacher Elemente vorliegt.

Bisherige Forschungen konzentrierten sich hauptsächlich auf starke Elemente und auf grundlegende prosodische Muster, während Erwerb und Verarbeitung schwacher Einheiten bislang weniger erforscht wurden. Die Forschungsgruppe (FOR) hat zum Ziel, diesen Bereich aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten: Wie werden schwache Elemente unter verschiedenen Voraussetzungen erworben (Altvater-Mackensen, Gabriel, Kauschke)? Wie entwickeln sie sich historisch (Lameli)? Welche neuronalen Prozesse sind an ihrem Verstehen beteiligt (Scharinger)? Welche Rolle spielen sie im Versmaß (Blohm)? Wie beeinflussen sie die Verarbeitung grammatischer Informationen (U. Domahs)? Wie wirkt sich die Sprachmodalität auf ihren Erwerb und ihre Verarbeitung aus (Bar-Kochva, F. Domahs, Grimm)? Die erste Förderphase fokussiert das Deutsche, das mehrere Grade prosodischer Schwäche aufweist und sich damit von Sprachen wie Italienisch, Türkisch und Französisch unterscheidet.

Die FOR vereint Forschende aus den Bereichen Phonetik, Phonologie, Psycho- und Neurolinguistik, Schriftlinguistik, angewandte Linguistik und Dialektologie, die ein breites Methodenspektrum einsetzen, um die Funktionen schwacher Elemente zu untersuchen und so das Wissen über die prosodische Verarbeitung und Entwicklung zu erweitern. Die Ergebnisse werden Auswirkungen auf die Bewertung theoretischer Annahmen über prosodische Systeme, Sprachentwicklung und die Rolle der Modalität sowie auf die Didaktik der gesprochenen und geschriebenen Sprache haben.