Hauptinhalt

Forschungsschwerpunkte

Grundlegende Eigenschaften neuer Materialien

Neue Materialklassen wie 2D-Materialien und andere Quantenmaterialien (Halbleiter, Nanostrukturen, photonische Strukturen, Metamaterialien, Kohlenstoff-Nanomaterialien, funktionelle Moleküle usw.) sowie deren Heterostrukturen bieten einzigartige Eigenschaften und eröffnen dadurch neue Möglichkeiten für vielfältige Anwendungen. Das Verständnis der strukturellen, optischen, dynamischen, magnetischen und transportbezogenen Phänomene, die mit diesen Strukturen verbunden sind, bildet die Grundlage für die Entwicklung neuer Anwendungen. Dieses Forschungsfeld ist stark interdisziplinär und erfordert Fachwissen aus Physik und Chemie, sowohl in Theorie als auch im Experiment. Der gesamte Prozess der Wissensgewinnung – von der Synthese über die Charakterisierung bis hin zur Anwendung in Zusammenarbeit mit Industriepartnern – wird durch die Kooperation von Forschungsgruppen innerhalb von mar.quest abgedeckt. Ziel des Zentrums ist es dabei, ressourceneffizientere Prozesse sowie die gezielte Kontrolle und Nutzung von Quanteneffekten in Optik und Elektronik zu ermöglichen.

Entwicklung neuartiger Syntheserouten

Die Entwicklung neuer Syntheserouten kann zu grundlegend neuen funktionellen Molekülen und Materialien mit neuartigen Eigenschaften, verbesserter Leistungsfähigkeit oder geringerer Umweltbelastung führen. Funktionelle Moleküle sind beispielsweise hochmoderne Reagenzien und Katalysatoren, die nachhaltige Synthesemethoden in verschiedenen Bereichen der Chemie, Biochemie und Pharmazie ermöglichen. Dazu gehören stimuli-responsive, schaltbare Prozesse sowie der Einsatz photo-, mechano- und elektrochemischer Ansätze. Funktionelle Moleküle können fluoreszierendes Verhalten zeigen oder chirale bzw. magnetische Informationen tragen und somit als Speichermedien oder in der Quanteninformationswissenschaft eingesetzt werden. Speziell entworfene Moleküle dienen zudem als Vorstufen für die gezielte Synthese neuartiger Materialien, etwa von Halbleiterschichten mit spezifischen Eigenschaften. Darüber hinaus sind funktionelle Moleküle aufgrund ihrer optischen Eigenschaften interessant und können beispielsweise in Sensoren oder optoelektronischen Systemen Anwendung finden. Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass auf die Nutzung leicht verfügbarer Elemente mit geringen Kosten und niedriger Toxizität abgezielt wird (Casitas, Lichtenberg, von Hänisch, Werncke).

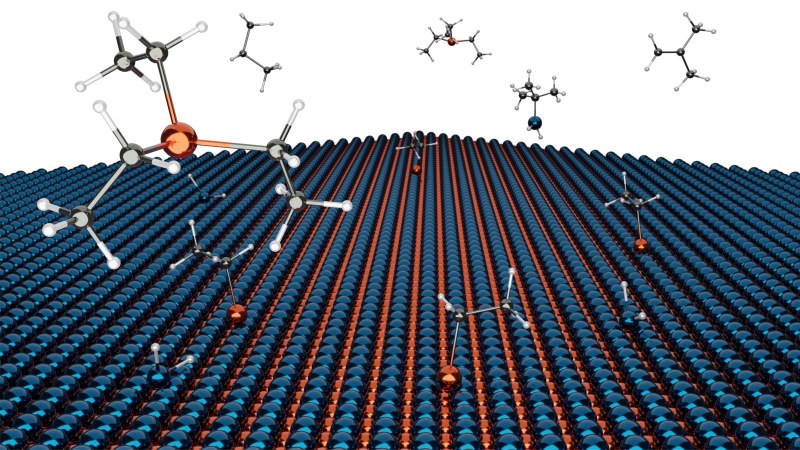

Oberflächenunterstützte und gasphasen-kontrollierte Synthesen können beispielsweise null-, ein- und zweidimensionale Quantenstrukturen wie Nanographene, Graphennanobänder (GNRs), 2D-Materialien, Perowskite sowie organische und anorganische Halbleiterstrukturen und vieles mehr erzeugen (Goldschmidt, Gottfried, Volz, Witte).

Schnelles Material-Prototyping durch Manipulation einzelner Moleküle und Atome in Kombination mit atomarer Charakterisierung mittels Rastersondenmethoden eröffnet potenziell den Zugang zu völlig neuen Materialklassen (Gottfried). Das Verständnis der zugrunde liegenden Reaktionsmechanismen der entworfenen chemischen Vorstufen, der Oberflächeneigenschaften, Prozessdynamiken und Strukturen der resultierenden Materialien erschließt ein breites Spektrum neuer Möglichkeiten. Neue Syntheserouten sind außerdem entscheidend für die Entwicklung umweltfreundlicher Verfahren („Green Chemistry“) und die Nutzung neuer Ressourcen, etwa biobasierter Rohstoffe oder Materialien aus Recyclingströmen.

Fortgeschrittene Charakterisierung und Theorie

Der Einsatz von Spektroskopie und Mikroskopie ermöglicht es, die Quantenwechselwirkungen und elektronischen Strukturen zu entschlüsseln, die den Eigenschaften von Materialien zugrunde liegen (Gerhard, Goldschmidt, Gottfried, Koch, Leisgang, Reutzel, Volz, Witte). Nur wenn Eigenschaften auf der Nanoskala mit anwendungsrelevanten Gerätecharakteristika korreliert werden, kann das Potenzial der Materialien für nachhaltige Technologien ausgeschöpft und zugleich bislang unerreichte Eigenschaften erzielt werden. Das Zentrum beherbergt und entwickelt modernste Charakterisierungsmethoden, die darauf abzielen, die Lücke zwischen Grundlagenforschung und technologischer Anwendung zu schließen.

Die Theorie spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Konzepte und innovativer Ansätze in der Forschung zu Quantenmaterialien. Dies reicht von der Vorhersage neuer Quanteneffekte und der Entwicklung allgemeiner Skalierungsbeziehungen über das Design maßgeschneiderter molekularer und materialbezogener Eigenschaften bis hin zu Vorschlägen für neuartige Synthese- und Analysewege, um nur einige Beispiele zu nennen. Quantitative und prädiktive Theorien zu Molekülen, Materialien und ihren fundamentalen Wechselwirkungen können anschließend durch experimentelle Umsetzung überprüft werden und tragen in gemeinsamer Arbeit dazu bei, empirische Erkenntnisprozesse erheblich zu verkürzen. mar.quest bietet ein Umfeld für enge Zusammenarbeit zwischen Theoretikern und Theoretikerinnen der Physik und Chemie, die Moleküle entwerfen, Reaktionen und Schichtbildungsprozesse sowie Struktur und Dynamik neuartiger Materialien theoretisch erfassen (Berger, Gebhard, Malic, von Domaros, Wippermann) und ihren experimentell arbeitenden Kolleginnen und Kollegen.

Neue und nachhaltige Anwendungen

Neue Materialien und Erkenntnisse werden völlig neue Anwendungen ermöglichen sowie deutliche Fortschritte in Leistungsfähigkeit und Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bringen. Aufbauend auf bestehenden Stärken konzentriert sich das Zentrum insbesondere auf Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien und Energiespeicherung, insbesondere Solarzellen, grüner Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batteriematerialien sowie auf Halbleitertechnologien für neuartige Laserstrukturen, Solarzellen und Transistoren (Goldschmidt, Kraus, Roling, Volz). Die Forschung kombiniert die Ergebnisse aller anderen Forschungsbereiche – vom Verständnis neuer Materialien über Synthese, Charakterisierung und Design – um Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Dabei werden auch unkonventionelle Wege beschritten, etwa durch das Verständnis der CO₂-Fixierung in der frühen Erdgeochemie und die Übertragung dieser Prinzipien auf nachhaltige Verfahren der CO₂-Bindung in der Gegenwart (Preiner).