Hauptinhalt

Arbeitsgruppe Nadine Biedenkopf

Bild AG Biedenkopf im Jahr 2023

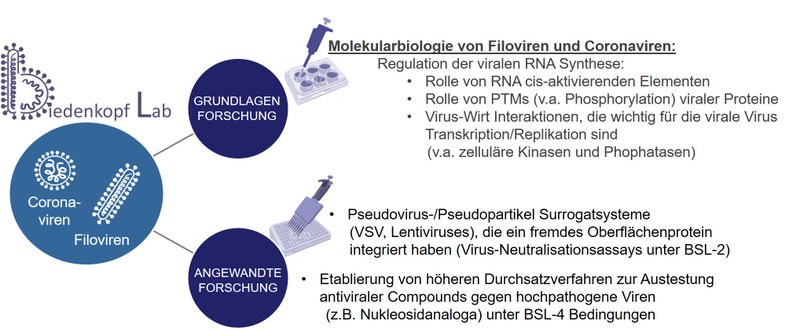

Wir sind eine seit Ende 2019 etablierte Nachwuchsgruppe zum Thema Transkriptions- und Replikationsstrategien von hochphatogenen Filoviren am Institut für Virologie (gefördert durch den Forschungscampus Mittelhessen).

Hauptschwerpunkt unserer Arbeiten ist die Regulation der viralen RNA Synthese bei verschiedenen hochpathogenen Viren, wie z.B. Ebola- oder Marburgviren, aber auch MERS-Coronavirus oder SARS-Coronaviren.

Weiterhin etablieren wir für Virusneutralisationstests Pseudovirus/-partikel Surrogatsysteme, die fremde Oberflächenproteine integriert haben sowie Assays zur Austestung von Antiviralen Substanzen gegen hochpathogene Viren unter BSL-4 Bedingungen.