Hauptinhalt

Promotionen

Sie möchten gern am Institut für Empirische Kulturwissenschaft promovieren?

Hier finden Sie weitere Informationen zu Ansprechpersonen, Zulassungs- und Anmeldeformalitäten sowie der Teilnahme am monatlich stattfindenden Doktorierendenkolloquiums unseres Instituts.

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Promovieren am Institut für Empirische Kulturwissenschaft

Die Promotion (Dr. phil.) im Fach Empirische Kulturwissenschaft wird am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie (FB 03) betreut und geprüft.

Alle Infos zum Promotionsverfahren am FB 03 finden Sie hierWenn Sie sich für eine Promotion in der Empirische Kulturwissenschaft interessieren, wenden Sie sich zunächst bitte an eine der Professuren für Empirische Kulturwissenschaft oder an die Prüfungsberechtigten für Promotionen im Fach. Hier können Sie Ihr Promotionsvorhaben diskutieren und die weiteren inhaltlichen Fragen können geklärt werden.

Haben Sie sich mit einem oder einer Prüfungsberechtigten auf die Betreuung Ihrer Arbeit verständigt, können Sie sich formell beim Fachbereich 03 als Doktorand*in anmelden. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Anmeldung und das Anmeldeformular. Geben Sie diese Unterlagen im Dekanat des Fachbereichs 03, bei Frau Dr. Drescher-Bonny ab. Der Promotionsausschuss wird formell über Ihre Annahme als Doktorand*in befinden.

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Doktorierendenkolloquium am Institut für Empirische Kulturwissenschaft

Alle Doktorierenden und Interessierte sind herzlich eingeladen am am monatlich stattfindenden digitalen Doktorierendenkolloquium des Instituts teilzunehmen. Die Termine entnehmen Sie bitte der Termine-Rubrik auf der Startseite des Instituts. Bei Interesse melden Sie sich per Mail an Felix Ruppert zur Veranstaltung an: felix.ruppert@uni-marburg.de.

Nachfolgend stellen sich einige aktuelle Dissertationsprojekte am Institut genauer vor. Da sich die Seite im Aufbau befindet, lohnt es sich, regelmäßig vorbei zu schauen.

Industrial Water – Entanglements in Postindustrial Times (Arbeitstitel)

Juliana Lux

Juliana Lux beschäftigt sich in ihrem Dissertationsprojekt mit dem Zusammenhang von Wasser und (Post-)Industrialität. Hierbei interessiert sie vor allem, welche Blickwinkel auf mögliche Zukünfte, Gegenwarten und Vergangenheiten, eine durch „industrielles Wasser“ geschärfte Perspektive, eröffnen kann. Welche Verflechtungen von (Post-)Industrialitäten werden sichtbar? Wo findet sich industrielles Wasser und wo führt es in Zeiten einer globaler Klimakrise hin?

Industrielles Wasser beschreibt das Wasser, was in industriellen Prozessen genutzt wird. Ob bei der Gewinnung von natürlichen Ressourcen, im Verarbeitungsprozess oder in Folgelandschaften, Wasser taucht in der Industrie und in dem was ihr folgt immer wieder auf. Trotzdem ist im Alltag oft nicht ersichtlich wo es bereits geflossen, gestanden oder verdunstet ist.

In ihrer ethnographischen Forschung folgt Juliana Lux industriellem Wasser und versucht ausgehend von Deutschland globale und zeitliche Verflechtungen durch Wasser zu denken. Dabei bildet die Frage nach dem was denn überhaupt Industrialität oder Postindustrialität bedeuten kann und dem was danach kommen könnte einen Ankerpunkt.

Erstbetreuung: Prof. Dr. Ina Dietzsch

"Hacking UNESCO": The Art of Coding, die Demoscene und ihr digitales Kulturerbe (Arbeitstitel)

Felix Ruppert

Felix Ruppert untersucht in seiner Dissertation am Beispiel der internationalen Demoscene Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen zur Inklusion genuin digitaler Kulturen in bestehende Kulturerbekonzepte und -mechanismen der UNESCO.

Die Demoscene ist eine seit den 1980er-Jahren aus der Software-Crackerszene hervorgegangene, global vernetzte Digitalkunstszene, die stark von scheinbar konträren Orientierungen an Kollaboration und Wettbewerb geprägt ist. Ihre Akteur*innen entwickeln, meist in arbeitsteilig organisierten Gruppen, nicht-kommerzielle, audiovisuelle Echtzeit-Computerprogramme („Demos“), die technische Virtuosität und Innovation demonstrieren. Diese Artefakte werden auf weltweit stattfindenden Demopartys in Wettbewerben („Compos“) präsentiert und per Abstimmung durch das Publikum bewertet. Diese Treffen dienen der Szene als zentrale Orte für Wissens- und Technologietransfer, kreativen Austausch und die Festigung sozialer Netzwerke.

Hinter The Art of Coding verbirgt sich eine 2019 gegründete Initiative mit dem Ziel, die Demoscene als internationales immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkennen zu lassen. Durch ihr Engagement, ihre Unterstützung und Netzwerkarbeit wurde die Demoscene bis Juli 2025 bereits in sieben Ländern auf die jeweilige nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der internationale Antrag befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Mit seiner Forschung begleitet Felix Ruppert diesen Prozess ethnografisch und rekonstruiert die darin bereits gemachten Schritte. Die Arbeit erweitert somit nicht nur die Kulturerbeforschung um wichtige und notwendige ethnografische Einblicke in digitale Gemeinschaften, sondern trägt auch zur Sichtbarmachung und Wertschätzung digitaler künstlerischer Praktiken und Subkulturen bei. Die so gewonnenen Erkenntnisse versprechen relevante Impulse für eine zukunftsgerichtete Kulturpolitik und ein tieferes Verständnis digitaler Communities und Praxisformen.

Erstbetreuung: Prof. Dr. Manfred Seifert

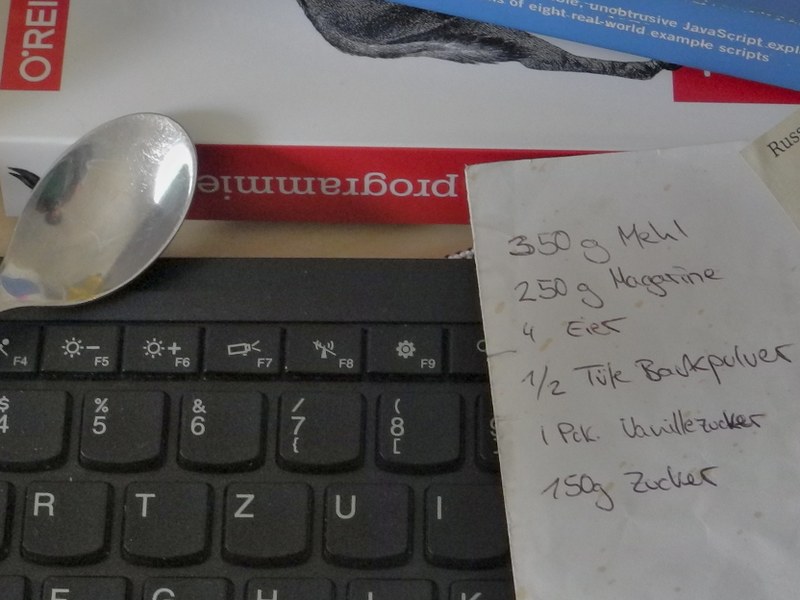

Learning Skills from Media Instructions (Arbeitstitel)

Jan Dittrich

Jan Dittrich erforscht, wie Menschen Anleitungen nutzen, um Fähigkeiten zu erwerben. Dazu vergleicht er die Nutzung von Rezepten zum glutenfreien Backen mit der Nutzung von Anleitungen zum Programmieren. Anstatt von einer Trennung zwischen Planung und Ausführung auszugehen wird angenommen, dass dieses geschickte Handeln es verlangt, Aufmerksamkeit und Situation aufeinander abzustimmen (Ingold, 2001) ebenso wie in der Handlung selbst zu reflektieren (Schön, 1982).

Erstbetreuung: Prof. Dr. Götz Bachmann (Universität Siegen)

Unraveling NatureChildhoods with Young Humans and More-than-humans: Entangled Ethnographic Explorations based on Karen Barad’s Agential Realism (Working title)

Felizitas Juen

Following the concept of NatureCultures, Felizitas Juen deals in her dissertation with NatureChildhoods from a posthumanist/new-materialist perspective. How do connections between materialities, atmospheres, animals, plants and children unfold? To investigate this question, she has been conducting research at the Zurich University of Teacher Education since 2022 in an SNF project with young humans in institutional educational settings in German-speaking Switzerland.

The theoretical background of the dissertation project is the work of the physicist and philosopher Karen Barad, which sheds new light on material-discursive practices and ethics (Barad 2007). This raises new questions about how constellations, encounters or boundaries are unfolding when humans are not the central actors. The dissertation contributes to the analysis of the entanglement of childhood and nature, or young humans and more-than-humans, as children are actors that have received little attention in more-than-human approaches and multispecies ethnographies of Empirischer Kulturwissenschaft. The intraactions of young humans and more-than-humans will be explored ethnographically.

Erstbetreuung: Prof. Dr. Ina Dietzsch

3D-Druck als populäre Praxis

Privater 3D-Druck zwischen Engineering, Utopie und Vergnügen (Arbeitstitel)

Toni Reichert

Seit Beginn der 2010er Jahre gehört der 3D-Druck fest zum Bestand jener Medientechnologien, die mit weitreichenden soziotechnischen Transformationspotenzialen in Verbindung gebracht werden. In kulturell und medial virulenten Erwartungdiskursen ist dem 3D-Druck seitdem vielfach eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung und Verbreitung digital vernetzter Fertigungstechnologien zugesprochen worden.

Mit dem kommerziellen Durchbruch kostengünstiger und einsteigerfreundlicher 3D Desktop Printer lässt sich indes in den letzten Jahren eine beachtliche Verbreitung des 3D-Drucks insbesondere unter Privatanwender:innen beobachten. Abseits spezialisierter Anwendungskontexte in Industrie und Design avanciert der 3D-Druck gegenwärtig zu einer zunehmend alltäglichen Gestaltungs- und Fertigungspraxis. Auf digitalen Plattformen wie Thingiverse, Printables und Makerworld finden, teilen und modifizieren private Nutzer:innen 3D-Druck-Entwürfe in mittlerweile millionenfacher Zahl.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen setzt sich Toni Reichert in seinem Promotionsprojekt aus empirisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive mit dem Phänomenbereich des privaten 3D-Drucks auseinander. Die (digital-)ethnografisch ausgerichtete Promotionsstudie zielt darauf ab, mithilfe empirisch »dichter Beschreibung« substanzielle Beiträge für ein kulturanalytisches Verständnis des 3D-Druckens als einer populären Alltagspraxis zu generieren.

Theoretisch angeleitet wird das Forschungsvorhaben durch die Prämisse, dass der Herausbildung und Stabilisierung des alltäglichen Umgangs mit Technik eine zentrale Bedeutung für ein adäquates Verständnis von Innovationsverläufen und deren soziokulturellen Auswirkungen zufällt (Bausinger 1981; Beck 1997; Rammert & Schubert 2006). Empirisch fokussiert das Dissertationsprojekt hierzu erstens auf die individuellen und kollektiven Gebrauchsweisen, wie sie sich im Zuge der Integration des 3D-Drucks in die Relevanz-, Handlungs- und Bedeutungssysteme alltäglicher Lebensführung herausbilden, und stellt zweitens die Frage nach möglichen soziokulturellen Implikationen und Effekten, die aus der so vollzogenen Aneignung digitaler (Re-)Produktionsverfahren durch private Anwender:innen erwachsen.

Erstbetreuung: Prof. Dr. Ina Dietzsch

Die Shoah digital erfahren? Erinnerungspraxis im Spannungsfeld von Technologie, Emotionspolitiken und Zeitlichkeit (Arbeitstitel)

Janina Schwarz-Ennen

Das Dissertationsprojekt von Janina Schwarz-Ennen setzt sich mit Erinnerungserfahrungen auseinander, die durch technologische Innovationen möglich/nötig geworden sind und geht hierbei von der These aus, dass sich die Shoah zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Medien für verschiedene Zielgruppen spezifisch darstellt.

Als Grundlage dienen digitale Projekte mit ihren impliziten und expliziten Grundannahmen, Zielen, Ansprüchen, ihre Konzeptionen und Umsetzungen sowie deren Nutzung. Dabei kommen die Lebenswelten in den Fokus, die sich durch bereits stattgefundene Digitalisierungsprozesse konstituiert haben, in denen Menschen nun handeln, lernen, fühlen und eben auch erinnern. Dem Fühlen widmet sich diese Arbeit in besonderer Weise, denn kaum ein anderes Feld agiert, nutzt und produziert Emotionen so stark wie der Bereich der Erinnerung an die Shoah.

Die Relevanz von Zeitlichkeit für dieses Forschungsvorhaben erschließt sich einerseits durch das Versterben der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen und andererseits durch technische Entwicklungsgeschwindigkeiten, wodurch unterschiedliche Entwürfe einer digitalen Erinnerungskultur der Zukunft formuliert werden. Das Feld konstituiert sich zwischen dem 'Rennen gegen die Zeit' und der Aufforderung 'Mit der Zeit gehen!'. Die hohe Geschwindigkeit, mit der entsprechende Projekte (weiter-)entwickelt und interdisziplinär beforscht werden sowie der Konnex zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden als stets zu berücksichtigende konzeptionelle wie inhaltliche Einflussfaktoren verstanden.

Erstbetreuung: Prof. Dr. Ina Dietzsch

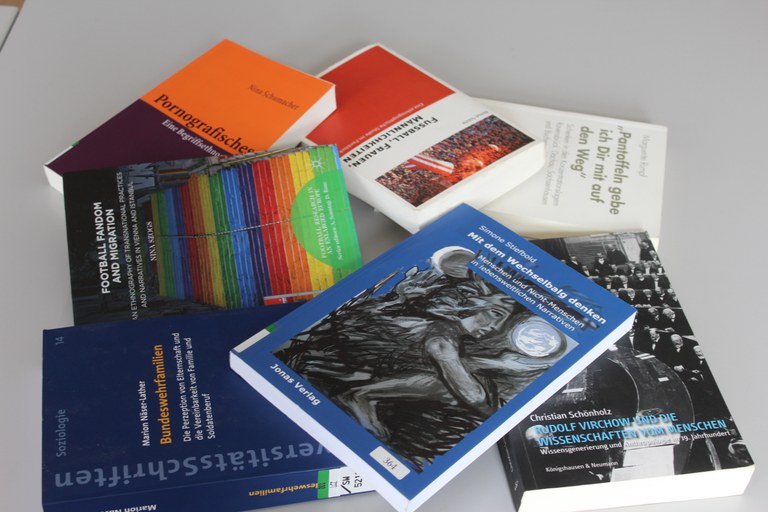

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Abgeschlossene Promotionsprojekte

Bild: Marcus Richter 2023 | Anna-Magdalena Heide: Bergmännische Darstellungen in der Kunst-Sammlung des Bochumer Bergbaumuseums in der Ära Heinrich Winkelmann (Betreuung: Siegfried Becker)

2022 | Nadine Beck: Der vibrierende Dildo (Betreuung: Karl Braun)

2021 | Tod und Kollektivangst. Eine ethnologisch-kulturanthropologische Analyse von Gesellschaftsstrukturen in Krisen- und Seuchenzeiten vom 14. – 19. Jahrhundert. (Betreuung: Siegfried Becker)

2020 | Julia Kaiser: "Mein Freund, der Baum" bis in den Tod – Wald- und Baumbestattungen in Deutschland (Betreuung: Karl Braun)

2017 | Sarah Peuten: Die Patientenverfügung – über den Selbstbestimmungsdiskurs am Lebensende (Betreuung: Karl Braun)

2016 | Anna Eckert: Respektabler Alltag. Eine Ethnographie von Erwerbslosigkeit (Betreuung: Ina Merkel)

2016 | Iris Steidle: Aushandlung universitärer Forschung. Eine Feldforschung über den Reformprozess an einer deutschen Universität

2016 | Nina Schumacher: Pornografisches – eine Begriffsethnografie (Betreuung: Ina Merkel)

2016 | Nina Szogs: Football Fandom and Migration. Fenerbahҫe and Galatasaray Supportes in Vienna: an Ethnography (Betreuung: Karl Braun)

2015 | Nora Bryde: Werthe Freunde und Genossen. Zur Dramaturgie eines sozialdemokratischen Parteitages 1897 in Hamburg. Ein Beitrag zu den dramatischen Momenten, rituellen und symbolischen Bestandteilen in Hinblick auf den Aufführungscharakter

2015 | Marguerite Rumpf: Geschenke als Mittel der Kommunikation in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern Ravensbrück, Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald

2014 | Franziska Engelhardt: Deutschland einig Einwanderungsland? Integrationspolitik im Spannungsfeld von Gleichheits- und Differenzvorstellungen (Betreuung: Ina Merkel)

2013 | Welf-Gerrit Otto: Zwischen leisten und loslassen – Bilder von Multimorbidität, Vulnerabilität und Endlichkeit in Altersratgeberliteraturen der Gegenwart

2013 | Simone Stiefbold: Menschenbilder in Lebensweltlichen Kontexten und als Formen narrativen Wissens im 19. und 20. Jahrhundert (Betreuung: Harm-Peer Zimmermann)

2012 | Frank Kohl: Amazonasbilder 1868. Produktion und Zirkulation von Tropenfotografien aus dem kaiserlichen Brasilien

2012: Christian Schönholz: Rudolf Virchow und die Wissenschaft vom Menschen. Wissensgenerierung und Anthropologie im 19. Jahrhundert (Betreuung: Karl Braun)

2012 | Christian Klotz: Fraktales Fleisch – Körpermodifikationen und Modern Primitivism als Ausdrucksform einer neuen (und alten) Körperlichkeit

2012 | Susanne Bertenrath: Spanische Regisseurinnen. Das Autorenkino von Isabel Coixet und Iciar Bollain

2011 | Nicole Nieraad-Schalke: Märchen-Pop und Grimms-Krams. Das Kulturerbe „Märchen“ im Spannungsfeld von Tourismusmarketing und Identitätsstiftung in Hessen.

2011 | Almut Sülzle: Weibliche Fans, Fußballfankultur und Männlichkeiten. Eine ethnographische Studie im Fanblock (Betreuung: Ina Merkel)

2011 | Natascha Postlep: „Kulturlager“ Theresienstadt? Historischer Ort im Spannungsfeld von geschichtlicher Realität und stilisierter Präsentation (Betreuung: Karl Braun)

2011 | Andreas Ströhl: Die Geste „Mensch“. Vilém Flussers Kulturtheorie als kommunikationsphilosophischer Zukunftsentwurf

2011 | Karen Wagels: Geschlecht als Artefakt – Körperpraxen in Arbeit

2010 | Marion Näser-Lather: SoldatInnen und als Eltern. Die Konstruktion von Mutterschaft und Vaterschaft, die Vereinbarkeit von Familie und Dienst und das Alltagsleben von BundeswehrsoldatInnen mit Kindern (Betreuung: Harm-Peer Zimmermann)

2010 | Gesa Teichert: Mode. Macht. Männer. Kulturwissenschaftliche Untersuchungen zur bürgerlichen Herrenmode im 19. Jahrhundert

2009 | Hubertus Habel: Im Zeichen von Veste & "Mohr": Städtische Symbole und Geschichtskultur am Beispiel Coburgs

2009 | Petra Naumann: Volkskultur – das Andere im Eigenen. Entwürfe ländlicher Kultur um 1900

2008 | Sabine Manke: Brandt anfeuern. Das Misstrauensvotum 1972 in Bürgerbriefen an den Bundeskanzler. Ein kulturwissenschaftlicher Beitrag zu modernen Resonanz- und Korrespondenzphänomenen

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Laufende Promotionsprojekte

Claus-Marco Dieterich: Schauplatz Publikum. Kulturhistorische Studien zu Subjekt, Ritual und Öffentlichkeit (Betreuung: Karl Braun)

Ingeborg Duncker: Untersuchungen zur methodischen Vermittlung von Befund und Repräsentation in der Europäischen Ethnologie (Betreuung: Siegfried Becker)

Yvonne-Simone Gajer: Haare am Körper. Über den Umgang mit Körperbehaarung (Betreuung: Karl Braun)

Julia Gebhard: "Im Grunde bewirkt ja der Glanz nicht das wahre Glück..." Sozialisation, Bildung und Öffentlichkeit aristokratischer Frauen im ausgehenden 18. Jahrhundert (Betreuung: Siegfried Becker)

Vanessa Tirzah Hautmann: Impfkritische Weltbilder – eine ethnologische Studie zu impfkritischen Praxen (Betreuung: Karl Braun)

Manuel Heib: Mensch-Computer-Interaktionen: Eine kaleidoskopische Besprechung (Betreuung: Karl Braun)

Peter Horn: Das Angebot von Heimat in der traditionellen Industriearbeit - Eine empirische Studie im Bergischen Land (Betreuung: Manfred Seifert)

Felizitas Juen: Unraveling NatureChildhoods with Young Humans and More-than-humans: Entangled Ethnographic Explorations based on Karen Barad’s Agential Realism (Betreuung: Ina Dietzsch)

Bianca Klein: Handwerk heute – Eine Perspektive? (Betreuung: Siegfried Becker)

Juliana Lux: Postindustrial Water – Entanglements in Postindustrial Times (Betreuung: Ina Dietzsch)

Katharina Nickel: Geschichte des Frauenheims Elisabethenhof - ein Mädchenerziehungsheim in Marburg (Betreuung: Siegfried Becker)

Alexandra Obermüller: Sprache, Recht, Gesellschaft: die Reziprozität zwischen juristischer Terminologie und Aufrechterhaltung von Rassismus im rechtsethnologischen Ländervergleich (Betreuung: Siegfried Becker)

Robert Pabst: Frugalismus (Betreuung: Manfred Seifert)

Raphael Peter: Die Rolle einer Städtepartnerschaft für die deutsch-israelischen Beziehungen nach 1945 (Betreuung: Karl Braun)

Toni Reichert: Doing Innovation: Eine praxeologische Analyse forschungsinduzierter Hochschulausgründungen (Betreuung: Ina Dietzsch)

Felix Ruppert: "Hacking UNESCO": The Art of Coding, die Demoscene und ihr digitales Kulturerbe (Betreuung: Manfred Seifert)

Lena Scheifele: Ernst Steinbauer. Ein fränkischer Volksmusikant mit breitem Volksmusikverständnis (Betreuung: Manfred Seifert)

Christina Schlag: Museum neu denken? Das Museum als partizipativer Ort (Betreuung: Harm-Peer Zimmermann)

Janina Schwarz-Ennen: Die Shoah digital erfahren? Erinnerungspraxis im Spannungsfeld von Technologie, Emotionspolitiken und Zeitlichkeit (Betreuung: Ina Dietzsch)

Gerd Sollner: Gustav Philipp Blumröder (1802–1853) – Leben und Werk zwischen Psychosomatik und Kunsttheorie als Freiheitstheorie (Betreuung: Karl Braun)

Andrey Trofimov: Diaspora zwischen Staaten und Kulturen: Russland und Deutschland in den Identitätskonstruktionen russischsprachiger Migranten in der BRD (Betreuung: Ina Merkel)