Lotta Ruppenthal

Wiss. Mitarbeiterin

Kontaktdaten

lotta.ruppenthal@ 1 Deutschhausstraße 335032 Marburg

F|04 Institutsgebäude

Organisationseinheit

Philipps-Universität Marburg Germanistik und Kunstwissenschaften (Fb09) Institut für Neuere deutsche Literatur Literaturtheorie - 19. Jahrhundert (Literaturtheorie)Aktuelles

|

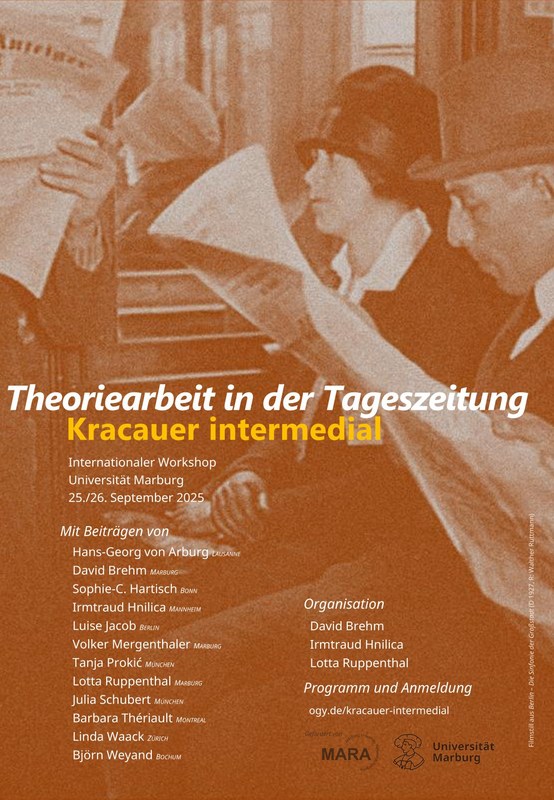

25./26. September 2025 Theoriearbeit in der Tageszeitung: Kracauer intermedial Workshop am Institut für Neuere deutsche Literatur Organisation: David Brehm, Irmtraud Hnilica, Lotta Ruppenthal Mit Beiträgen von Hans-Georg von Arburg, Sophie-Charlott Hartisch, Luise Jacob, Volker Mergenthaler, Tanja Prokić, Julia Schubert, Barbara Thériault, Linda Waack und Björn Weyand. Gefördert von der Marburg University Research Academy. |

Zur Person

2008-2014 Studium Lehramt für Gymnasien der Fächer Deutsch und Geschichte in Marburg, während des Studiums Hilfskraft bei Dr. Jörg Schuster und Prof. Dr. Volker Mergenthaler, 2015-2023 Promotionsstudium der Neueren deutschen Literatur in Marburg, 3/2017-9/2021 Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Seit 4/2023 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neuere deutsche Literatur.

Sonstiges:

Mitglied der Internationalen Joseph Roth-Gesellschaft

Seit 04/2024: Mit-Organisation des Doktorand:innenkolloquiums am Institut für Neuere deutsche Literatur der Philipps-Universität Marburg

Sommersemester 2025:

Homers »Odyssee«

Sommersemester 2024 & Wintersemester 2024/25:

Schreibweisen des FluidenPublikationen und Vorträge

Aufsätze:

Reading, Laughter and Intoxication: Walter Benjamin's ›The Story of a Hashish Intoxication‹ in the magazine UHU. In: Forum for Modern Language Studies, Oxford University Press (2025) [peer reviewed]

Im »Tumult der lebendigen Straße«. Joseph Roths »Der Kolporteur« in der Frankfurter Zeitung (1924) und in der Zeitschrift Kokain. Eine moderne Revue (1925). In: David Brehm, Katharina Scheerer (Hrsg.): Kolportage und Moderne. Literarische Verfahren und Formate zwischen Populär- und Hochkultur. Baden-Baden 2025 (= Medienreflexive Moderne 3), S. 159–202.

Was nie gedruckt wurde, lesen. Lektüren des »weißen Flecks« in der Wiener und Prager Zeitungskultur des Ersten Weltkriegs. In: Hofmannsthal-Jahrbuch zur europäischen Moderne 28 (2020), S. 327–378 (gemeinsam mit David Brehm)

Der Skandal der Entblößung als Entblößung des Skandals. Die Inszenierung eines ›hysterischen‹ (An)Falls in »Fräulein Else« und ihre Uraufführung in der Neuen Rundschau. In: Carl Niekerk, Margrit Vogt (Hrsg.): Die Ökonomie des Skandals. Gesellschaft, Sexualität, Gender und Judentum bei Arthur Schnitzler. Göttingen 2020, S. 227–261Vorträge:

06/2025:

»World without frontier« – Joseph Roth's »Travels through Galicia« in the Frankfurter Zeitung.

Symposium »The Depiction of Travel in European Periodicals and Newspapers from the Eighteenth Century to the Present«, Universität Freiburg

10/2024:

»Baby«

Internationaler Workshop »›Souterrains der Literatur‹. Spielformen der Unterhaltung bei Kracauer«, Berlin

04/2024:

Zähmungsversuche und »wilde Wirklichkeit« – Roths »Zirkus Hagenbeck« in der Frankfurter Zeitung

Workshop der AG 19. Jahrhundert, Institut für Neuere deutsche Literatur, Philipps-Universität Marburg

02/2024:

Lesespuren. Erkundungen im Gestrüpp

Forschungskolloquium »Lesespuren«, Institut für Neuere deutsche Literatur, Philipps-Universität Marburg

11/2023:

Kipplagen. Loriots Sitz- und Liegemöbel und ihre Bezüge (gemeinsam mit David Brehm)

Workshop »Loriot. Aktuelle Perspektiven auf einen Klassiker ›deutschen‹ Humors«, Bergische Universität Wuppertal

06/2023:

Das »Privatleben« eines »Lausbuben« – Wer ist »Joseph Roth«?

Institutskolloquium, Institut für Neuere deutsche Literatur, Philipps-Universität Marburg

04/2023:

Lektüre des Rauschs – Rausch der Lektüre. Walter Benjamins »Miszlowicz – Braunschweig – Marseille. Die Geschichte eines Haschisch-Rausches« in der Zeitschrift UHU

Workshop »Chancen des Gelächters. Zur Ästhetik und Politik des Humors bei Walter Benjamin«, ZfL Berlin

03/2023:

Zwischen »Tumult der lebendigen Straße« und »Narkotikum« – Joseph Roths »Der Kolporteur« in der Frankfurter Zeitung (1924) und in der Zeitschrift Kokain. Eine moderne Revue (1925)

Workshop »Kolportage – Pulp – Moderne«, Philipps-Universität MarburgForschungsschwerpunkte

Deutschsprachige Literatur (19.-21. Jahrhundert)

Literatur- und Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts (insbesondere das Feuilleton der 1920er Jahre und die Wiener Moderne)

Materialphilologie: Literatur in Buch, Zeitung, Zeitschrift

Joseph Roth

LesespurenOrganisierte Veranstaltungen

25.-26.09.2025:

Internationaler Workshop Theoriearbeit in der Tageszeitung: Kracauer intermedial, Marburg (gemeinsam mit David Brehm und Irmtraud Hnilica)Dissertationsprojekt

Literarizität im Zeitungskontext. Die Feuilletons von Joseph Roth

Gegenstand des Promotionsvorhabens sind Feuilletonbeiträge von Joseph Roth, die hochreflektierte literatur- und medientheoretische Lesarten nahelegen. Entgegen etablierter Verfahren werden die Einzeltexte nicht in den Werkausgaben aufgesucht, sondern am ursprünglichen Erscheinungsort der Zeitung. Hier stehen sie nicht isoliert für sich, sondern partizipieren im Blickfeld der Rezipient:innen an dem durch die Tagespresse generierten Wissen. Im Fokus stehen damit produktive semantische Wechselverhältnisse zwischen den Feuilletons und ihrer medialen, paratextuellen Umgebung, bestehend beispielsweise aus weiteren Texten, Werbeanzeigen und anderen graphischen Details. Aus dieser Nachbarschaft, so soll gezeigt werden, beziehen die Texte bisher unbeachtet gebliebenes Potential. Sie werden lesbar auf eine Weise, in der sie ihren Publikationsort reflexiv einholen, literarisch fruchtbar machen und damit nicht nur ihr Erscheinungsmedium ‚Zeitung‘ in den Blick nehmen, sondern auch die in den 1920er und 30er Jahren prominent diskutierte Unterscheidung von Literatur und Journalismus kommentieren. Damit geraten etablierte literaturtheoretische Begriffe an ihre Grenzen und müssen mit Blick auf den konturierten Forschungsgegenstand einer kritischen Revision unterzogen werden. Eine Fokussierung des Verhältnisses von journalistischem und literarischem Schreiben erfordert nun vielmehr eine medienphilologische Erweiterung literaturwissenschaftlicher Fragestellungen. Neben der Erprobung und Systematisierung von Strategien zur literaturwissenschaftlichen Erschließung paratextueller Wechselverhältnisse werden grundlegende Einsichten in poetische Verfahren und Strategien literarischer Texte in der Tagespresse der Weimarer Republik angestrebt.

Lehrveranstaltungen

Wintersemester 2025/26

NdL Einführung I

(Proseminar, Di 16-18)

Schwarzer Markt für rote Bücher. Marburg als Zentrum der Raubdruckbewegung der 1968er (mit Exkursion)

(Hauptseminar, gemeinsam mit David Brehm, Block)

In diesem Seminar mit sehr vielen praktischen Anteilen und Exkursion an die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig beschäftigen wir uns mit einer ›alternativen‹ Form der Literatur- und Buchproduktion: dem Raub- bzw. Nachdruck, der ohne Wissen oder Erlaubnis der Autor:innen bzw. Verlage erfolgt. Einen besonderen Höhepunkt erlebte der Raubdruck mit der studentischen und linken Bewegung um 1968. Im Zentrum stand dabei der Kampf gegen das Urheberrecht, wie er sich exemplarisch im Namen des Raubdruckverlags »ZERSCHLAGT DAS BÜRGERLICHE COPYRIGHT« zeigt. Eigentlicher Auslöser der Raubdruckwelle um 1968 war aber das Defizit an verfügbarer Literatur, das Nationalsozialismus, Exil und Kalter Krieg hinterlassen hatten, das nun von der jungen Generation in ›revolutionärer Ungeduld‹ und einem Akt der ›Selbsthilfe‹ behoben wurde. Besonders gefragt waren Texte von Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Lukács, Freud und Reich, später kamen Foucault & Co. dazu. Aber auch literarische Titel gingen gut. Umschlagplätze waren linke Buchläden, Büchertische vor der Mensa, Kneipen, WGs.

Auch im roten Marburg waren die Raubdrucker aktiv. Doch darüber ist noch viel zu wenig bekannt, was nicht zuletzt an der Kriminalisierung von Raubdrucken liegt. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels setzte im Auftrag der etablierten Verlage Detektive auf die Szene an. Später stieg das BKA in die strafrechtliche Verfolgung ein, wegen des (haltlosen) Verdachts auf Unterstützung der RAF. Man findet daher Raubdrucke heute eher in privaten Bücherregalen oder Privatarchiven als in Bibliotheken, denen der Erwerb verboten war.

Will man diese Schattenproduktion näher untersuchen, muss man daher andere Quellen als gewöhnlich finden. Licht ins Dunkel können Recherchen in Uni- und Stadtarchiv bringen, v.a. aber Interviews, denn noch gibt es Zeitzeugen, die man befragen kann: Drucker:innen, Verleger:innen, Buchhändler:innen, Kneipenverkäufer:innen, Käufer:innen und Leser:innen. Die Interviews sollen im Sinne einer Oral History aufgezeichnet, transkribiert, ausgewertet und in Teilen veröffentlicht werden – und können in Ihre Prüfungsleistungen eingehen.

Zeitgleich mit dem Marburger Seminar werden Seminare an der Uni Erlangen-Nürnberg (unter der Leitung von Prof. Dr. Annette Gilbert) sowie in weiteren Universitätsstädten stattfinden, die sich auf die Spuren der dortigen Raubdruckszenen begeben. Geplant ist, dass die Seminargruppen Anfang Februar 2026 für einen Tag in Leipzig zusammenkommen, wo sich eine einmalige Sammlung von 3.000 Raubdrucken befindet, so dass Gelegenheit sowohl zur Begegnung mit den originalen Materialien als auch zur gegenseitigen Präsentation der Ergebnisse besteht. Die Exkursionskosten können vom Institut für Neuere deutsche Literatur bezuschusst werden.

Sommersemester 2025

Schiffbruch mit Leser:in. Schreibweisen der Seenot

(Vertiefungsseminar, Di 16-18)

Wintersemester 2024/25

NdL Einführung I

(Proseminar, Di 16-18)

Sommersemester 2024

NdL Einführung I

(Proseminar, Di 16-18)

NdL Einführung I

(Proseminar, Mi 8-10)

Wintersemester 2023/24

Realismen. Wirklichkeit abschreiben oder Wirklichkeit als Ziel?

(Aufbauseminar, Di 16-18)

Sommersemester 2023

Lesespuren. Von Lese- und Schreibszenen

(Aufbauseminar, Mi 16-18)

Wintersemester 2022/23

Feuilleton vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart

(Vertiefungsseminar, 14-täglich, Mo 10-14)

Wintersemester 2020/21

Heiterkeit und Schuld: Literatur und Kultur der 1950er Jahre

(Aufbauseminar, gemeinsam mit David Brehm, Block)

Sommersemester 2020

Das Ende erzählen. Dystopien in der deutschsprachigen Literatur von 1919 bis zur Gegenwart

(Aufbauseminar, asynchron online)Sprechstunde

Wintersemester 2025/26: Di, 14.00–15.30 Uhr, Raum: DH3 00/2120

Bitte melden Sie sich im Voraus per E-Mail für die Sprechstunde an.

Für Termine in der lehrveranstaltungsfreien Zeit kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail.

1 Die vollständige E-Mail-Adresse wird nur im Intranet gezeigt. Um sie zu vervollständigen, hängen Sie bitte ".uni-marburg.de" or "uni-marburg.de" an, z.B. musterfr@staff.uni-marburg.de bzw. erika.musterfrau@uni-marburg.de.