16.07.2025 Exkursion zur Gedenkstätte Hadamar

Am 11. Juli 2025 besuchten wir, Studierende des Masterstudiengangs Internationale Strafjustiz, die Gedenkstätte Hadamar – einen der zentralen Tatorte der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Verbrechen. Im Rahmen der vom ICWC geförderten Exkursion setzten wir uns intensiv mit der historischen Entwicklung, den ideologischen Hintergründen sowie dem Schicksal der Opfer des systematischen Mordes an Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen während der NS-Zeit auseinander.

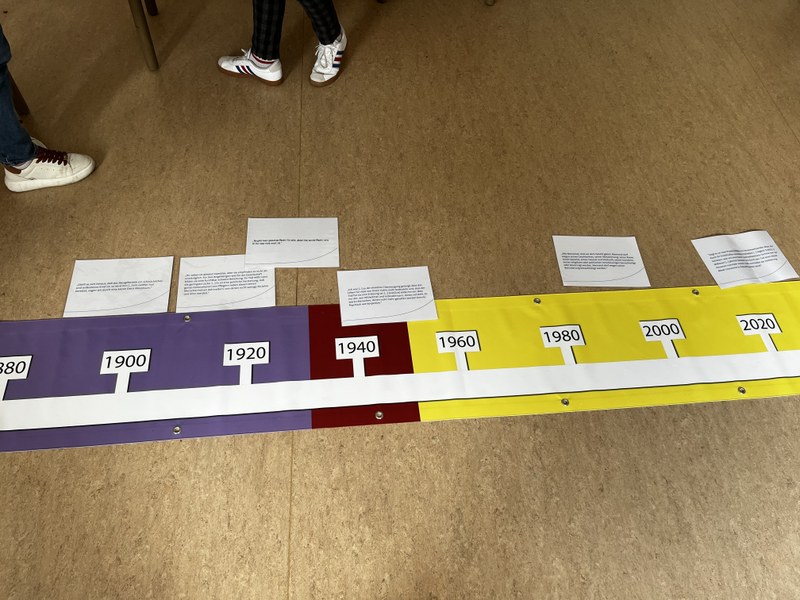

Zu Beginn befassten wir uns mit einer Auswahl von Zitaten aus verschiedenen Jahrzehnten – von der Zeit vor dem NS-Regime bis ins 21. Jahrhundert. Unsere Aufgabe bestand darin, diese Aussagen chronologisch auf einer Zeitleiste zu verorten. Dadurch wurde deutlich, wie früh die Idee der rassenhygienischen Ideologie entstand und in welchen Formen sie bis heute weiterwirkt.

.

Anschließend analysierten wir das sogenannte „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ von 1934, auch bekannt als „Erbgesundheitsgesetz“. Dieses Gesetz bildete die rechtliche Grundlage für die Zwangssterilisation von Hunderttausenden Menschen und stellte eine direkte Vorstufe zur späteren systematischen Tötung im Rahmen der „Euthanasie“-Verbrechen dar.

Um die Wirkung der damaligen Propaganda besser nachvollziehen zu können, setzten wir uns zudem mit einem rassenhygienischen Propagandabild auseinander. Dieses vermittelte gezielt die Vorstellung, dass Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, Alkoholabhängige sowie Obdachlose eine „Last für die Volksgemeinschaft“ darstellten.

Besonders eindrücklich war auch die Geschichte einer jungen Frau. Ihr wurde direkt nach der Geburt ihr Kind weggenommen. Sie selbst wurde nach Hadamar deportiert und dort zwangssterilisiert. Durch solche Einzelschicksale wurde das individuelle Leid hinter den anonymen Zahlen greifbar.

Wir erfuhren, dass die rechtliche Grundlage für das systematische Töten im Rahmen der „Aktion T4“ lediglich in der geheimen Vollmacht zweier Personen lag, die direkt von Adolf Hitler erteilt wurde. Diese zentral organisierte Mordaktion bildete den Kern des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms und führte zu dessen sukzessiver Ausweitung.

Ab Ende 1940 wurde Hadamar zu einer von sechs Tötungsanstalten der „Aktion T4“ umfunktioniert. Fotografien zeigen die grausame Realität: dichter Rauch, der aus dem Schornstein des Krematoriums aufstieg, und graue Busse mit verdunkelten Scheiben, die die Opfer unter dem Vorwand eines Krankenhausaufenthalts nach Hadamar transportierten. Besonders erschütternd waren Zeitzeug:innenberichte aus der Bevölkerung – etwa die Aussage: „Dieser Rauch hängt über der Stadt, und wir wissen, dass dort Menschen verbrannt werden.“

Anschließend besichtigten wir die restaurierte Busgarage, die einst die letzte Station der Transporte darstellte. Von hier aus wurden die Opfer unter strengster Geheimhaltung direkt in das Hauptgebäude geführt – unter dem Vorwand, sie kämen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Besonders eindrücklich und emotional war der Besuch des Kellers im Hauptgebäude. In diesem Bereich wurden zwischen Dezember 1940 und August 1941 über 10.000 Menschen mit Giftgas ermordet. Vor Ort erfuhren wir mehr über die Funktion und Geschichte der einzelnen Räume:

• Die Gaskammer, in die das tödliche Kohlenmonoxid eingeleitet wurde.

• Den Standort der Gasflaschen.

• Der Sezierraum, in dem manchen Opfern nach ihrem Tod Gehirne für pseudomedizinische Experimente entnommen wurden.

• Die Krematorien (Öfen), in denen die Leichen verbrannt wurden, um die Spuren der Morde zu beseitigen.

Nach dem offiziellen Stopp der „Aktion T4“ im August 1941 – ausgelöst unter anderem durch öffentliche Proteste wie die Predigt von Bischof von Galen – wurde das Morden in einer dezentral organisierten „zweiten Phase“ fortgesetzt. In dieser Phase wurden die Opfer nicht mehr durch Vergasung getötet, sondern starben an gezielt verabreichten Überdosen von Medikamenten oder durch systematisches Verhungernlassen.

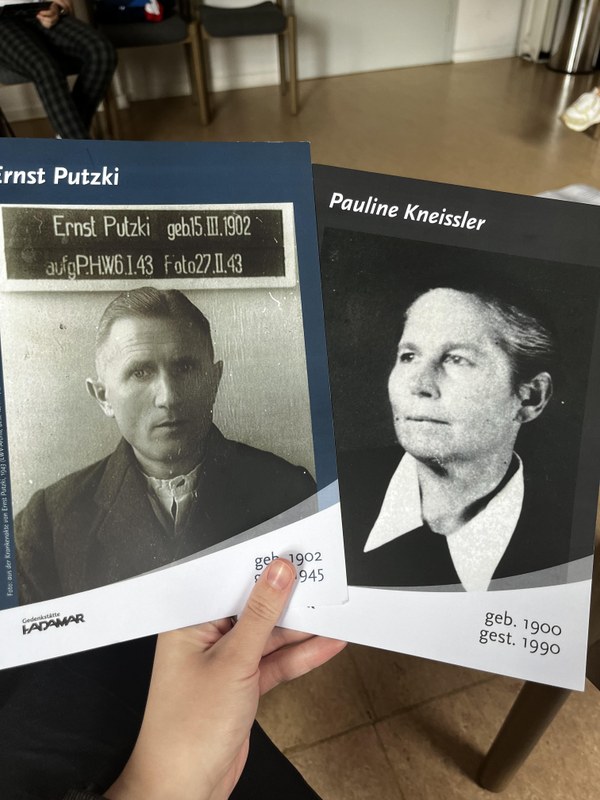

Im Rahmen des Workshops setzten wir uns auch vertieft mit den Biografien von Täter:innen und Opfern auseinander. Bei den Täter:innen analysierten wir insbesondere ihre Verteidigungsstrategien in den Nachkriegsprozessen – etwa die Berufung auf Befehlsnotstand oder angeblich humane Beweggründe – sowie die häufig auffallend milden Strafen, die ihnen auferlegt wurden. Bei den Opfern arbeiteten wir mit erschütternden Dokumenten, darunter standardisierte Benachrichtigungen, die an die Angehörigen verschickt wurden – häufig mit gefälschten Todesursachen und manipulierten Todeszeitpunkten. Besonders eindringlich waren auch Briefe der Opfer selbst, in denen sie von den katastrophalen Zuständen in Hadamar berichteten.

Zum Abschluss besuchten wir den Friedhof, auf dem rund 4.000 Opfer der Jahre 1942 bis 1945 in Massengräbern beigesetzt wurden – in jeder Grabstelle fanden bis zu zwölf Menschen Platz.

Dieser Ort dient heute als stilles Mahnmal gegen das Vergessen und erinnert eindringlich an die Verbrechen, die dort verübt wurden.

Die Exkursion war nicht nur äußerst informativ, sondern auch emotional tief bewegend. Wir danken der Gedenkstätte Hadamar herzlich für die aufschlussreiche Führung, den intensiven Workshop sowie die Zeit und Geduld, die sie sich für unsere Fragen und Diskussionen genommen haben. Für uns alle war dieser Besuch eine wertvolle und wichtige Erfahrung, die uns nachhaltig geprägt hat.

Kontakt

Dr. Henning de Vries

Mail: icwc@uni-marburg.de