Hauptinhalt

Veranstaltungen

Workshop

[Un-]Sicherheit und Geschlecht. Polizistinnen und Terroristinnen im langen 20. Jahrhundert

Weitere Informationen

Veranstalter: Dr. Martin Göllnitz, Prof. Dr. Sabine Mecking

Tagungstermin: 6.-7. November 2025

Tagungsort: Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Pilgrimstein 16, 35037 Marburg

Anmeldung: Bis zum 30. Oktober 2025 möglich unter landesgeschichte@uni-marburg.de

Downloads: Tagungsflyer | TagungsposterUNSER THEMA

Der Workshop befasst sich mit (Un-)Sicherheit als vergeschlechtlichtem Phänomen und fokussiert das Themenfeld auf die weiblichen Akteure in polizei- lichen und terroristischen Organisationen. Damit rücken zugleich jene Normen und Praktiken von Geschlecht in den Fokus, die von den staatlichen Exekutiven und von extremistischen Gruppierungen zur Absicherung ihrer eigenen Interessen einge- setzt wurden, wenn Frauen in einem männlich konnotierten Aktionsfeld als »Polizistinnen« oder »Terroristinnen« agierten. Die Analyse macht zugleich Machtprozesse in ihrer Gewaltförmigkeit, in ihren Körperbezügen sowie in ihrer Medialisierung sichtbar und markiert Wechsel- wirkungen, Kontinuitätslinien und temporale Wider- läufigkeiten von vergeschlechtlichten Repräsenta- tionen, Praktiken und Normsetzungsprozessen.

UNSERE ZUGÄNGE

Es scheint daher lohnenswert, der Frage nachzu- gehen, wie sich sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Fremd- und Selbstwahrnehmungen von Polizistinnen und Terroristinnen im 20. Jahrhundert veränderten, mit welchen kulturell konzipierten und dadurch vergeschlechtlichen Rollenbildern sich die Akteurinnen auseinandersetzen mussten und ob sich zwischen Polizistinnen und Terroristinnen wechselseitige Interdependenzen ergeben haben. Wie wirkten sich beispielsweise Gewalthandlungen von Terroristinnen, die medial vermittelt und gesell- schaftlich diskutiert wurden, auf das Image und die Praxis der weiblichen Ordnungshüter aus? Lassen sich Wechselwirkungen zwischen der Thematisie- rung weiblicher Gewaltakteure und den Schutz- polizistinnen feststellen?

Programm

Donnerstag, 6.11.2025

ab 13:30: Ankunft und Kennenlernen

14:00-14:30: Begrüßung und Einführung

Dr. Martin Göllnitz und Prof. Dr. Sabine Mecking

14:30-16:00: Panel I »Die Terroristin?«

Moderation: Prof. Dr. Sabine Mecking | Marburg

Stereotypisierung von Terroristinnen

Dr. Wolfgang Kraushaar | Hamburg

Geschlecht und Terrorismus. Deutungskämpfe, Selbstpositionierungen und Fremdwahrnehmungen im Kontext der RAF

Prof. Dr. Gisela Diewald-Kerkmann | Bielefeld

16:30-18:00: Panel II »Die Polizistin?«

Moderation: Dr. Martin Göllnitz | Marburg

Frauen, Waffen und Medien. Debatten um Frauen in der allgemeinen Kriminal- und Schutzpolizei von den 1960er bis 1980er Jahren

Dr. Bettina Blum | Paderborn

Schutzpolizistinnen zwischen Risiko- und Sicherheitsfaktoren. Der niedersächsische Modellversuch 1981

Florentine Pramann | Hannover

Freitag, 7.11.2025

10:00-12:15: Panel III »Sicherheitsdiskurse und Geschlecht«

Moderation: Prof. Dr. Klaus Weinhauer | Bielefeld

Von Befreiung und Emanzipation. Eine Polizistentochter in der Bewegung 2. Juni Prof.

Dr. Sonja John | Gießen

Kampf um die weibliche (Un-)Sicherheit. Ulrike Meinhof gegen Aktenzeichen XY

Fiona Wachberger | Tübingen

Diskurse um und unter Polizeibeamtinnen. Polizeiliche Subjektivitäten und das Problem staatlicher Gewalt in Buenos Aires

Bárbara Alberdi Müller | Göttingen

13:15-14:45: Panel IV »Frauen im Terrorismus«

Moderation: Leon Bohnsack | Marburg

Kampf an zwei Fronten. Frauenbilder im medialen Diskurs über den Linksterrorismus der 1970er Jahre

Patricia Leuchtenberger | München

(K)eine »hegemoniale Männlichkeit« in der Roten Armee Fraktion?

Ben-Adrian Rieger | Hannover

15:00: Ausklang und Verabschiedung

Tagung/Workshop

Let's Play History! Geschichtskultur im Spannungsfeld von Gaming und Content Creation

Weitere Informationen

Veranstalter: Julia Quast, Dr. Paul Franke, Dr. Martin Göllnitz

Tagungstermin: 23.-24. Oktober 2025

Tagungsort: Heinz Nixdorf MuseumsForum, Fürstenallee 7, 33102 Paderborn

Downloads: Tagungsflyer | TagungsprogrammProgramm

Donnerstag, 23.10.:

ab 12:00: Ankunft und Kennenlernen

12:45-13:00: Begrüßung

Dr. Jochen Viehoff, Geschäftsführer HNF13:00-13:15: Begrüßung und Einführung

Dr. Paul Franke, Dr. Martin Göllnitz & Julia Quast13:15-14:00: Keynote

Moderation: Dr. Martin Göllnitz | MarburgDas Historische im Modus des Unabsichtlichen? Let's Plays als

Herausforderung für geschichtswissenschaftliches Arbeiten

PD Dr. Tobias Winnerling | Düsseldorf14:30-15:45: Panel I »Didaktische Potentiale«

Moderation: Julian Muhs | PaderbornDidaktische Potentiale von Let’s Plays im Geschichtsunterricht:

Ein Vergleich fachwissenschaftlicher und

kommerzieller Formate

Luca Engels & Pia Reh | Wuppertal»Und das nennst Du Archäologie?« Ein Edutainment-Podcast

zur Rezeption Altägyptens in der Popkultur

Dr. Nora Kuch & Roxane Bicker | München16:15-17:30: Panel II »Geschichtsbilder & -kulturen«

Moderation: Karla Deitermann | PaderbornDie Rezeption von römischen Hilfstruppen in Videospielen

Ove Frank | Koblenz»Ich mein, sogar Anführer und Reiche sind im Wandel, ne.«

Geschichtskultur am Beispiel von »HandofBlood« als Let’s-

Player von und als Spielfigur in Humankind

Ron Heckler | Berlin18:00 Uhr: Podiumsdiskussion

HNF - Wie wir Geschichte spielen - Streaming und moderne GeschichtsvermittlungFreitag, 24.10.:

9:00-10:15: Panel III »Performanz«

Moderation: Leandra Ulrike Oles | PaderbornLet’s Play – Nazi Germany: An Exploratory Content Analysis

of Livestreams of the Game Hearts of Iron IV

Dr. Pieter Van den Heede | RotterdamGerettet, gefangen, vergessen? – Die Darstellung und

Rezeption weiblicher Videospielfiguren

Karina Blessmann | Paderborn10:45-12:00: Panel IV »Historisches Wissen«

Moderation: Julia Quast | Paderborn»Rezeption der Rezeption« – Wie viel Historisches steckt in

Nutzerkommentaren zu Let’s Plays historischer Videospiele?

Roman Smirnov | Bochum»Guys, tell me, please!« YouTube-Streams zur polnischen

Geschichte und die Verbreitung von Wissen, Unwissen und

Halbwissen

Matthias Melcher | München14:00-15:15: Panel V »Rezeptionsebenen«

Moderation: Dr. Paul Franke | MarburgSpielerische Geschichtsbilder. Darstellung und Aneignung

der NS-Massenverbrechen am Beispiel der Deportationen

in historischen Games mit Let’s Plays erforschen

Malte Grünkorn | FlensburgZur Darstellung des Holocaust in Call of Duty: WWII und

ihrer Rezeption in deutschen Let's Plays

Paul Berghäuser | Siegen15:45-17:00: Panel VI »Ausklang & Ausblick«

Moderation: Dr. Medardus Brehl | BochumEinzigartig und ausgewogen? Die Darstellung »historischer«

Völker in Age of Empires II

Julian Muhs | PaderbornKarl der Große im Alten Rom - Gaming, Content Creation

und Geschichtskultur

Dr. Paul Franke & Julia Quast | Marburg & PaderbornMuseumsführung:

Am Freitag, den 24.10.2025, findet im Anschluss an die

Mittagspause um 13:00 Uhr eine Führung durch das

größte Computermuseum der Welt im Heinz Nixdorf

MuseumsForum statt.

55. Deutscher Historikertag in Bonn 2025

Sektion „Kann Clio trösten? Geschichtswissenschaft als Trost“, 18. September 2025

Weitere Informationen

Sektionsleitung: PD Dr. Silke Fehlemann / Prof. Dr. Sabine Mecking

Sektionsbericht: Kann Clio trösten? Geschichtswissenschaft als Trost

Geschichtswissenschaften fragen, verstehen und erklären, doch welches Potential bieten sie noch? Offenbar scheint ihnen auch eine tröstende Wirkung innezuwohnen, die über Kontingenzbewältigung hinausgeht. In den ersten furchteinflößenden Monaten der Corona-Pandemie spendeten Historiker:innen mit ihrem Wissen über frühere, überstandene Epedemien und Seuchengefahren Trost, Zuversicht und Orientierung. Gemeinhin gilt Trost als Ermutigung und soll Leid lindern, dabei stand der Begriff lange in einem religiösen oder pastoralen Kontext. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Säkularisierung suchen jedoch offenbar immer mehr Menschen auch einen weltlichen Trost, in dem die historische Perspektive wichtig ist. Diese tröstende Dimension von Geschichte zeigt sich etwa – wenngleich ganz unterschiedlich – anhand der historiographischen „Bewältigung“ von NS-Vergangenheit und Holocaust oder in der historischen Betrachtung der DDR, bei der einige Darstellungen einen nostalgischen Einschlag nicht verleugnen können. Dabei stellt sich jedoch zugleich auch die Frage, inwieweit sich ein historischer Trosteffekt machtpolitisch instrumentalisieren bzw. missbrauchen lässt. Politische Kampfparolen wie „Make Amerika great again?“ oder die rückwärtsgewandte Forderung nach der „erinnerungspolitischen Wende“ deuten in diese Richtung.

Welche Chancen und Begrenzungen bieten sich also dem Fach Geschichte als empathischer Wissenschaft, wenn die tröstende Wirkung reflektiert wird? Oder widerspricht diese Funktion vielmehr der akademisch-rationalen bzw. wissenschaftlichen Ausrichtung des Faches? In den Referaten samt Diskussionen ist exemplarisch zu erörtern, wie wir zu einer Konzeptualisierung und Operationalisierung von Geschichte als Trost kommen können. Ziel dieser Sektion ist es, die tröstende Dimension der Geschichtswissenschaften zu markieren und zu diskutieren, da sie im Gegensatz zur Bildungs- und Aufklärungsfunktion bislang nicht systematisch reflektiert wurde.

Einführend legen PD Dr. Silke Fehlemann (Dresden) und Prof. Dr. Sabine Mecking (Marburg) unterschiedliche Trostdimensionen dar. Dabei stehen drei Aspekte im Vordergrund: (a) Nostalgie, die Sehnsucht nach Vergangenem, die sich sowohl in Dingen als auch in Narrativen manifestiert; (b) Geschichte kann mit Kontinuität an sich trösten, mit der Gewissheit, dass bereits die Vorfahren zahlreiche Herausforderungen und Krisen bewältigten (c) zudem kann sie mit einem Ausblick auf Potentiale trösten, wenn sie auf Vergangenes, auf Macht und/oder Größe blickt.

Dr. Philipp Erdmann (Münster) erörtert, inwieweit die NS-„Vergangenheitsbewältigung“ in Trostpraktiken verarbeitet wurde. Nach 1945 bot der Blick zurück unter dem Eindruck des Krieges und des Holocaust wenig Tröstliches. Im Gegenteil: Bei Gedenkfeiern, Denkmalseinweihungen und anderen Formen der öffentlichen Erinnerung standen mal Trauer und erzieherisch-mahnende Funktionen, mal trotzige Verklärung oder gar Abkehr im Vordergrund. Der „Vergangenheitsbewältigung“ wurden dabei zahlreiche Funktionen zugeschrieben: (Wieder-)Herstellung von Gemeinschaft und Machtstrukturen, individuelle wie kollektive Sinnstiftung oder das Anbahnen von Versöhnung.

Prof. Dr. Martin Sabrow (Potsdam) legt dar, wie sich Zäsuren in der DDR-Aufarbeitung nach 1989 über die Kategorie Trost entschlüsseln lassen: Trost konnte die zweite deutsche Diktatur für eine westdeutsche Geschichtserzählung bereithalten, die sich selbst bewies, aus der versäumten Vergangenheitsbewältigung nach 1945 gelernt zu haben. Entmachtete DDR-Eliten tröstete dagegen die Vorstellung, dass der Zusammenbruch der DDR nur eine kurzfristige Niederlage im jahrhundertealten Kampf für den historischen Fortschritt bedeute. Trost bietet schließlich auch das Narrativ einer vom Herrschaftscharakter der DDR entkleideten Alltagsgeschichte, die dem Stolz auf das gelungene Leben unter widrigen Umständen Raum gibt.

Prof. Dr. Beatrice de Graaf (Utrecht) zeigt, wie Historiker:innen in den Niederlanden ihrer Trostfunktion in den Schulen nachkommen, wenn Amokläufe oder andere Katastrophen die Gesellschaft schockieren. Nach 9/11 stellte sich heraus, dass es Kindern half, Geschichten über Krisenbewältigung aus der eigenen Familie zusammenzutragen und zu erzählen. Aus der Geschichtspädagogik ist bekannt, dass Geschichte hier Trost spenden kann. Vor dem Hintergrund empirischer Forschungen in Sekundar- und Berufsschulen wird analysiert, wie die historische Kontextualisierung von „disruptiven Momenten“ dazu beiträgt, Schüler:innen Halt und Bewältigungsmöglichkeiten in Krisen zu geben.

Ringvorlesung

Hessen im Fokus. Neuere Perspektiven der Landes-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Sommersemester 2025)

Weitere Informationen

Veranstalter: Prof. Dr. Sabine Mecking und Prof. Dr. Christian Kleinschmidt

Veranstaltungstermin: 30. April - 23. Juli 2025, mittwochs 10:15–11:45 Uhr

Veranstaltungsort: Wilhelm-Röple-Straße 6C, Turm C, Raum 09C12

Downloads: Veranstaltungsplakat

Die Ringvorlesung bietet Einblicke in aktuelle Forschungsvorhaben zur hessischen Landes-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert – mit Schwerpunkt auf der Zeit nach 1945. Hierfür konnten Expertinnen und Experten aus Universitäten, Museen und Archiven gewonnen werden. Die Vortragenden stellen Studien zur NS-Krankenpolitik und „Euthanasie“, zu Mobilität und Migration, wirtschaftlicher Konversion und Strukturwandel, Bildung und Hochschulkonflikten, Kultur und Spielbanken bis hin zur Digital History vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zu ausführlichen Gesprächen und Diskussionen. Die Vorlesung richtet sich an Studierende der Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengänge. Ebenso sind Angehörige des Fachbereichs sowie interessierte Gäste herzlich willkommen!Programm

30. April 2025: Potenziale und Perspektiven einer Landes-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Hessen – Einführung

Prof. Dr. Christian Kleinschmidt / Prof. Dr. Sabine Mecking, Marburg7. Mai 2025: doing digital history. Chancen und Herausforderungen der digitalen Vermittlung von hessischer Regionalgeschichte im Social Web

Dr. Martin Göllnitz, Marburg14. Mai 2025: Leichen im Keller. Die Aufarbeitung kolonialen Erbes im Museum für Gießen

Mário Alves, Gießen28. Mai 2025: Mutter Monte Carlos. Transnationale Geschichte der Kasinos von Bad Homburg und Monte Carlo

Dr. Paul Franke, Marburg4. Juni 2025: Schwellenort Stadtallendorf. Konversion und Strukturwandel eines Rüstungsaltstandortes

Dr. Jörg Probst, Stadtallendorf11. Juni 2025: Mobilität von Menschen, Kapital und Daten. Das Rhein-Main-Gebiet seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

PD Dr. Stephanie Zloch, Dresden18. Juni 2025: Gedenkorte in Hessen

Prof. Dr. Hannah Ahlheim, Gießen25. Juni 2025: Vernachlässigen, Verdrängen, Vernichten. Die nationalsozialistischen Krankenmorde in Hessen

Dr. Steffen Dörre, Marburg/Berlin2. Juli 2025: Der Streit um die Bildung. Schulkämpfe und Hochschulkonflikte vom roten zum schwarzen Hessen

Dr. Wilfried Rudloff, Marburg9. Juli 2025: Strukturwandel in Hessen. Arbeitsfelder und historische Quellen

Prof. Dr. Ingo Köhler, Darmstadt16. Juli 2025: Zwischen Eisenbahnmuseum und Teilchenbeschleuniger. Die „Route der Industriekultur Rhein-Main“ als regionalintegratives Kulturprojekt

Kay-Hermann Hörster, Frankfurt23. Juli 2025: Abschlusssitzung mit Lernkontrolle

Workshop

fake history? Unsichere Vergangenheits(re)konstruktionen auf Social Media (14. bis 15. November 2024)

Weitere Informationen

Veranstalter: Dr. Paul Franke (UMR, FB 06), Dr. Martin Göllnitz (UMR, FB 06 | SFB 138, C02), Dr. Sarah Kirst (SFB 138) und Janina Schwarz (UMR, FB 03)

Tagungstermin: 14.-15. November 2024

Tagungsort: Creative Space, Bahnhofstr. 7, 35037 Marburg

Förderung: Philipps-Universität Marburg und Sonderforschungsbereich/Transregio 138 "Dynamiken der Sicherheit" (Gießen/Marburg)

Downloads: Tagungsflyer | Tagungsplakat #1 | Tagungsplakat #2 | Tagungsplakat #3

Weitere Informationen finden Sie auf dem Instagram-Kanal "fakehistory.umr", der den Workshop auf Social Media begleitet.

Tagungsprogramm

Auf Social Media teilen viele Nutzer:innen immer häufiger irreführend attribuierte Bilder und falsche oder aus dem Kontext gerissene Zitate. Der auf den Social Media Plattformen X, YouTube, TikTok sowie Instagram erstellte, vermeintlich historische Content entbehrt vielfach aber jeglicher wissenschaftlicher Grundlage oder wurde - mal mehr, mal weniger offensichtlich - gefälscht, manipuliert bzw. auf problematische Weise modifiziert. In den letzten Jahren hat sich eine digitale "Fake History" in den sozialen Medien etabliert, die unsere akademische, bildungsorientierte Darstellung und Vermittlung von Geschichte infrage stellt.

Mit dem Workshop laden wir Wissenschaftler:innen, Medienschaffende, Content Creators und andere Expert:innen zum fachlichen Austausch über die Gefahren, Formen sowie Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit "Fake History" auf Social Media ein. Auf diese Weise möchten wir die Debatte in Form einer Problemgeschichte der Gegenwart in breitere Kontexte einbetten.

Die Zugänge unseres Workshops erstrecken sich über die Methoden und Theorien der Public History und Geschichtswissenschaft, der Medien- und Kulturwissenschaften sowie der politischen Bildung und Erinnerungskultur. Erfahrungen von Content Creators und Influencer:innen sowie museale Praxisbeispiele geben Einblick in aktuelle Herausforderungen.

Donnerstag, 14. November 2024

ab 12:00 Uhr: Ankommen & Kennenlernen

13:00-13:30 Uhr: Begrüßung & Einführung

13:30-14:30 Uhr: Panel I "Jugend & Bildungsarbeit"

Moderation: Sarah Kirst (Marburg)

Philipp Marten (Bochum)

Förderung von Evaluierungsstrategien als Game-changer in einer postfaktischen Welt?

Alexandra Krebs (Zürich)

(De-)Konstruktionsprozesse historischer Narrationen

15:00-16:00 Uhr: Panel II "Alternative Authentizität"

Moderation: Lea Lachnitt (Marburg)

Laura Steinbrück (Berlin)

Selfies mit Sophie Scholl. Mediale Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Deutschland am Beispiel des Projekts @ichbinsophiescholl

Gesche Beyer (Berlin)

"[...] to the depths of her soul" - Authentizitätsfiktionen im Instagram-Projekt @eva.stories

16:30-17:30 Uhr: Panel III "Wie falsch ist Fake?"

Moderation: Polly Wagner (Marburg)

Kai Krüger (Berlin)

John Locke in der digitalen Geschichtskultur. Eine methodische Untersuchung zu "Fake History"

Joachim Rother (Gütersloh)

Nur uninformiert oder Desinformation? Der Templerorden zwischen Faszination, Verschwörungsmythen und politischer Ideologie

18:00 Uhr: Abendvortrag (im Seminarraum 101, Pilgrimstein 12)

Leonie Schöler (Berlin)

Fake oder Fakt? Wenn Algorithmen Geschichte schreiben

Freitag, 15. November 2024

9:30-10:30 Uhr: Panel IV "Logiken, Kommerzialisierung"

Moderation: Paul Franke (Marburg)

Florian Wittig (Berlin)

Von Content Farm bis Upscaling: KI und Geschichte auf YouTube

Julia Quast (Paderborn)

(Un-)suitable for advertisers - der Zweite Weltkrieg und seine (Un-)Vermarktbarkeit auf YouTube

11:00-12:30 Uhr: Panel V "Generative KI"

Moderation: Janina Schwarz (Marburg)

Mykola Makhortykh, Victoria Vziatysheva & Maryna Sydorova (Bern)

Fake historians? How generative artificial intelligence models (mis)represent the history of the Holocaust

Jennifer Jessen, Vivien Schiefer & Ato Quirin Schweizer (Stuttgart)

Geschichte der Möglichkeiten als Chance? Mikrogeschichte und Künstliche Intelligenz als Vergangenheitskonstruktionen

Jana Spiller (Berlin)

Konstruktion von historischem Bildmaterial mittels KI auf Social Media

13:30-15:00 Uhr: Panel VI "Digitale Geschichtskulturen"

Moderation: Martin Göllnitz (Marburg)

Nora Lehner & Benjamin Schlöglhofer (Wien)

"Ich fresse einen Besen, wenn..." - Herausforderungen und Strategien der Digital Public History am Beispiel von wasbishergeschah.at

Mia Berg, Andrea Lorenz & Kristin Oswald (Bochum & Hamburg)

"people whos only source is tiktok: 😨" - Geschichtsbezogene Aushandlungs- und Aneignungsprozesse auf Instagram und TikTok

15:00 Uhr: Tagungsende & Verabschiedung

Workshop

Gebändigte Unsicherheit. Mediale Inszenierungen von Polizei und Verbrechen (7. bis 9. November 2024)

Weitere Informationen

Veranstalter: Dr. Martin Göllnitz (UMR | SFB 138, C02), Prof. Dr. Sabine Mecking (UMR | SFB 138, C02), Prof. Dr. Ulrike Weckel (JLU | SFB, C09)

Tagungstermin: 7.-9. November 2024

Tagungsort: Deutscher Sprachatlas, Pilgrimstein 16, 35037 Marburg

Förderung: Sonderforschungsbereich/Transregio 138 "Dynamiken der Sicherheit" (Gießen/Marburg)

Downloads: Tagungsbericht | Tagungsflyer | Tagungsposter | Zeitungsartikel

Tagungsprogramm

Der Workshop will sich inhaltlich mit (Un)Sicherheit als medialem Phänomen befassen, wobei das Themenfeld auf die beiden Bereiche Polizei und Kriminalität fokussiert wird. Ziel ist es sich auszutauschen über Fragen der Darstellung von Polizei und Kriminalität in Medien, etwa die sich daraus ergebenden Leitbilder und nicht selten Klischees, sowie über aktive Medieneinsätze für polizeiliche Zwecke im 20. und 21. Jahrhundert.

„Will man erfahren, wie es um ein Land, eine Region, eine Gesellschaft bestellt ist, greift man zum Kriminalroman oder schaut eine Polizeiserie“, so Markus Metz und Georg Seeßlen in der Folge „Im Asphaltdschungel. Bullen, Cops und Commissarios in der populären Kultur“ des Deutschlandfunk-Podcasts „Freistil“ Anfang Mai 2021. Ihrer Einschätzung nach handelt es sich bei Polizist:innen um die Projektions- und Identifikationsfiguren der Gegenwart schlechthin, was ihre dauerhafte Beliebtheit als literarische und filmische Charaktere erklären könnte. Auch vergeht kaum ein Tag, an dem die Polizei in den regionalen oder überregionalen Tageszeitungen nicht erwähnt wird. Ob die Polizei dabei als „Freund und Helfer“, Good bzw. Bad Cop, Schutzengel oder korrupter Schläger vorgestellt wird, variiert, mag aber zum Teil auch im Auge der Betrachter:innen liegen. Denn die Zustimmung und Identifikation mit den staatlichen Sicherheitsakteur:innen hängt nicht nur davon ab, wie populär oder allgegenwärtig Polizist:innen als Akteure oder die diversen Polizeien als Institutionen in den Medien sind. Auch individuelle Vorerfahrungen, die jemand mit der Polizei gemacht hat, spielen hierbei eine wichtige Rolle. Es scheint daher lohnenswert, der Frage nachzugehen, wie sich sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Bilder von der Polizei seit dem beginnenden 20. Jahrhundert verändert haben, wieviel Wirklichkeit überhaupt in den medialen Darstellungen von Polizist:innen steckt und wie sich die Verhältnisse zwischen Polizei und Medien jeweils wechselseitig gestalten. Wie wirken sich z.B. die Eindrücke, die TV-Sendungen von ihren fiktionalen Protagonist:innen und der Polizeiarbeit insgesamt vermitteln, auf das Image der realen Ordnungshüter:innen aus? Lassen sich Wechselwirkungen zwischen der realen und der fiktionalen Alltagswahrnehmung von Polizist:innen feststellen?

Donnerstag, 7. November 2024

ab 13:30 Uhr: Ankommen & Kennenlernen

14:00-14:30 Uhr: Begrüßung & Einführung

14:30-16:00 Uhr: Panel I

Moderation: Sabine Mecking (Marburg)

Peter Römer (Münster)

Kontinuität und Brüche polizeilicher Selbstbilder von Weimar bis heute

Marcel Schmeer (München)

Im Rampenlicht des (Un-)Sicherheitstheaters? Polizeiliche Selbstinszenierung und Bildproduktion in West-Berlin

16:30-18:00 Uhr: Panel II

Moderation: Ulrike Weckel (Gießen)

Simon Egbert, Mina Godarzani-Bakhtiari & René Tuma (Berlin & Bielefeld)

New Visibility. Neue Formen der Fremd- und Selbstbeobachtung der Polizei und die Konsequenzen für ihre Arbeit

Klaus Weinhauer (Bielefeld)

Polizeigewalt: Skandalisierung und Rechtfertigung seit den 1960er Jahren

18:15 Uhr: Abendveranstaltung

Podiumsgespräch zwischen dem Autor und Filmproduzenten Fred Breinersdorfer (Berlin) sowie den Zeit- und Medienhistoriker:innen Christoph Classen (Potsdam) und Ulrike Weckel (Gießen)

Freitag, 8. November 2024

9:00-10:30 Uhr: Panel III

Moderation: Paul Franke (Marburg)

Patrick Wagner (Halle)

110 - Kein Anschluss unter dieser Nummer? Die Polizei in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft der 1990er Jahre: Selbstbilder und Fremdzuschreibungen

Nils Zimmer (Potsdam)

Polizeiliche (Selbst-)Inszenierungen, territoriale Stigmatisierung und die Rolle der Medien am Beispiel Berlin-Neuköllns

11:00-13:15 Uhr: Panel IV

Moderation: Lena Karber (Gießen)

Florentine Pramann (Hannover)

"Mit Charme und Pistole": Mediale Inszenierungen von Weiblichkeit und Polizei am Beispiel der ersten niedersächsischen Schutzpolizistinnen

Manuel Bolz (Göttingen)

Von Helden-, Krisen- und Skandalgeschichten. Kulturanthropologische Perspektiven auf Ereignisse, Figuren und Räume der (Un-)Sicherheit im Vergnügungsviertel Hamburg St. Pauli in den 1970er und 1980er Jahren

Frederice Charlotte Stasik (Bonn)

Münchner Stadtpolizei zwischen Sittenwächtertum und Kriminalitätsbekämpfung im "Dirnenkrieg" 1972

14:30-16:00 Uhr: Panel V

Moderation: Martin Göllnitz (Marburg)

Lena Karber (Gießen)

Der Täter und der ihn tötende Staat: Verantwortung & Verantwortlichkeit in Spielfilmen über die Todesstrafe

Christoph Lorke (Münster)

Versicherheitlichung gesellschaftlicher Tabus. Repräsentationen sozialer Ungleichheit in DDR-Kriminalserien

16:30-18:00 Uhr: Panel VI

Moderation: Natalija Köppl (Gießen)

Sonja John & Klaus von Lampe (Berlin & Gießen)

Mediale Inszenierung polizeilicher Kriminalitätsbekämpfung - Berichterstattung über Kfz-Verschiebung in Brandenburg und Sachsen

Isabel Hilpert (Leipzig)

Frontex - standing corps. Das Selbstbild und die mediale Rezeption der neuen europäischen Grenzpolizei

Samstag, 9. November 2024

9:00-10:30 Uhr: Panel VII

Moderation: Tobias Karl (Marburg)

Dagmar Ellerbrock (Dresden)

Die Dolche der Ausländer? Messergewalt im Kaiserreich zwischen Normalität und Skandalisierung

Natalija Köppl (Gießen)

Verordnetes Schweigen? Möglichkeiten der Berichterstattung über Kriminalität und Polizeiarbeit in Zeitungen des "Dritten Reiches" 1933-1939

11:00-12:30 Uhr: Panel VIII

Moderation: Lea Lachnitt (Marburg)

Jonathan Voges (Hannover)

Berichte von der "Nachseite unserer Gesellschaft" - Kriminalität und Alltag in den Gerichtsreportagen Hermann Mostars

Martin Göllnitz (Marburg)

"[...], but the Stones want to burn down your town" - mediale und polizeiliche Unsicherheitsinszenierungen der Rolling Stones BRAVO-Tournee 1965

12:30 Uhr: Abschlussdiskussion & Tagungsende

Panel (Tagung "Historicities of Security and Peace")

Security’s Achilles’ Heel: How Abductions and Hijackings Changed Global Security Dynamics in the 20th Century, im Rahmen der Jahrestagung des SFB 138 "Dynamiken der Sicherheit" (9. bis 11. Oktober 2024)

Weitere Informationen

Sektionsleitung: Dr. Eva Gajek (SFB 138, C01), Dr. Martin Göllnitz (UMR | SFB 138, C02), Dr. Marie Huber (UMR | SFB 138, C06)

Tagungstermin: 9.-11. Oktober 2024

Paneltermin: 9. Oktober 2024, 15:00-16:30 Uhr

Tagungsort: Pilgrimstein 12, 35037 Marburg

Förderung: Sonderforschungsbereich/Transregio 138 "Dynamiken der Sicherheit" (Gießen/Marburg)

Download: Tagungsprogramm

Panelprogramm

In the past, abductions and hijackings have changed the heuristics and repertoires of security in various areas: enhanced security measures in aviation, increased surveillance and legislative changes, heightened protections in public spaces, improved international cooperation, stricter corporate security protocols, and reinforced safety in educational settings. Our panel explores the profound impact of high-profile abductions and hijackings on the formation of specific security perceptions and practices globally. Three papers will analyse significant historical incidents of abductions and hijackings that illustrate how societies, governments and state security actors reacted to such (real and perceived) insecurities. We will examine the complex interplay of power and motivation in these crisis situations, as well as Symbolism and Semantics in Abductions and Hijackings. Finally, what influence did media coverage have on the public perception of such threat scenarios and the political handling of them? Additionally, it will be asked whether and, if so, how, specific heuristics and repertoires changed in these (in)security scenarios. Closely linked to this is the question of whether new security heuristics and repertoires have found an appropriate balance between ensuring safety and preserving civil liberties.

Donnerstag, 9. Oktober 2024

Chair: Martin Göllnitz und Marie Huber (beide Marburg)

George A. Genyi (Federal University of Lafia, Nigeria)

Deepening Insecurity in Nigeria: Exploring the Trends in Abductions, Kidnapping and Armed Banditry

Srajan Srivastava (Jawaharlal Nehru University, India)

The Impact of Najibullah’s Assassination on Afghanistan’s Socio-Political Landscape and Migration Crisis

Eva Gajek (University of Marburg, Germany)

The Price of Security: Acts and Interpretations of Kidnappings of Millionaires in the 20th Century in the USA and Europe

Tagung

Abgrenzungen, Verflechtungen, Aufbruch? Neue Perspektiven auf Migration und Einwanderungsgesellschaft in Geschichtswissenschaft und Public History (19. bis 20. September 2024)

Weitere Informationen

Veranstalter: Hessisches Institut für Landesgeschichte (HIL), Marburg, in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Hessische Landesgeschichte der Philipps-Universität Marburg und der Professur für Neuere und Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte der TU Dresden

Tagungsleitung: Prof. Dr. Sabine Mecking (UMR), Dr. Wilfried Rudloff (HIL) und PD Dr. Stephanie Zloch (TU Dresden)

Tagungstermin: 19.-20. September 2024

Tagungsort: Staatsarchiv Marburg, Friedrichsplatz 15, 35037 Marburg (Landgrafensaal)

Downloads: Tagungsbericht, Tagungsflyer und TagungsplakatTagungsprogramm

Die historische Auseinandersetzung mit dem Thema Migration ist heute wichtiger denn je. In den meisten europäischen Ländern wird derzeit wieder intensiv um die Deutung und Ausgestaltung der Einwanderungsgesellschaft gerungen. Dabei geht es nicht mehr so sehr um das Ob, sondern vor allem um das Wie des Zusammenlebens. Ein verbreitetes Muster ist die Abgrenzung von „Einheimischen“ bzw. „Mehrheitsgesellschaft“ einerseits und Migrant:innen andererseits. Darüber hinaus werden seit jeher auch zwischen den Migrantengruppen deutliche Differenzierungslinien gezogen. In der Migrationsgeschichte treffen so unentwegt zwei Prozesse und Dynamiken aufeinander. Die permanente Bestimmung von Rechten und Zuordnungskriterien entlang kausaler ethnischer oder sozialer Faktoren und die solche Ordnungsmuster übergreifenden gemeinsamen Erfahrungen von Migrant:innen in den unterschiedlichen Lebens- und Erfahrungsräumen wie etwa Arbeit, Politik, Schule oder auch Freizeit.

Die Fachtagung stellt die Logiken, Regeln und Praktiken der Differenzierung den Gemeinsamkeiten kollektiver Erfahrungen gegenüber. Sie möchte dazu beitragen, mit Erkenntnissen aus Migrationsforschung, Zeit- und Landesgeschichte, Geschichtsdidaktik sowie Public History die etablierten Zuordnungs- und Bewertungsmuster aufzubrechen, unterschiedliche Forschungs- und Diskussionsstränge miteinander zu vernetzen und weiterführende Konzepte zu erarbeiten.Donnerstag, 19. September 2024

Ab 12.00 Uhr: Ankommen und kleiner Imbiss

12.30 – 12.45 Uhr: Begrüßung

12.45 – 14.45 Uhr: Kategorien und Deutungen

Chair: Sabine Mecking, Marburg

Christoph Rass, Osnabrück

Recht. Macht. Migration

Stephanie Zloch, Dresden

Mobilität und Migration

Isabella Löhr, Potsdam/Berlin

Wissen, was Migration ist – oder auch nicht. Reflexivität und die Sprache der Migration

14.45 – 15.15 Uhr: Kaffeepause

15.15 – 18.00 Uhr: Lebens- und Arbeitswelten

Chair: Wilfried Rudloff, Marburg

Jeannette van Laak, Halle

Identität im Wandel. DDR-Zuwanderer und ihr Selbstverständnis nach ihrer Ankunft in der Bundesrepublik

Knud Andresen, Hamburg

Arbeitsmigration und der Betrieb – Veränderungen von den 1960er bis in die 1980er Jahre

Olga Sparschuh, Wien

„Gastarbeiter“ und EWG-Bürger:innen. Perspektiven auf die italienische Arbeitsmigration, 1950er bis 2000er Jahre

Jens Gründler / Christoph Lorke, Münster

Migration im ländlichen Raum. Beobachtungen, Spezifika, Abweichungen, 1970-1990

19.00 Uhr: Podiumsgespräch mit Erfahrungsberichten

von Ayse Asar, Bad Camberg / Robert Erkan, Hanau / Luigi Masala, Offenbach

Moderation: Sabine Mecking, Marburg

20.00 Uhr: Empfang im StaatsarchivFreitag, 20. September 2024

9.00 – 11.00 Uhr: Politik, Partizipation und Selbstorganisation

Chair: Nicole Immig, Gießen

Grazia Prontera, Salzburg

Migration und politische Partizipation. München in den 1970er und 1980er Jahren

Caner Tekin, Bochum

Migrantische Kämpfe um das Kommunalwahlrecht in Hessen

Nick Wetschel, Dresden

„[die] unter Aussiedlern/Ausländern übliche Hierarchie, die zwar theoretisch sinnvoll ist, praktisch von uns möglichst nicht verwendet wird.“ Migration im ostdeutschen Umbruch er/klären und beraten

11.00 – 11.15 Uhr: Kaffeepause

11.15 – 12.45 Uhr: Jugend und Schule

Chair: Stephanie Zloch, Dresden

Phillip Wagner, Halle

Demokratische Chancengleichheit? Sozial-Liberalismus, politische Bildung und „Gastarbeiterkinder“ in der Bundesrepublik Deutschland der 1960er und 1970er Jahre

Max Schellbach, Halle

Umkämpfte Teilhabe. Migration und Soziale Arbeit in England und der Bundesrepublik von den 1970er bis 1990er Jahren

12.45 – 14.00 Uhr: Mittagspause

14.00 – 16.45 Uhr: Public History

Chair: Peter Haslinger, Marburg/Gießen

Stefan Zeppenfeld, Bochum

Kicken, Kämpfe, Kompromisse. Migrantische Fußballvereine als Perspektive der Citizen Science und Public History

Lale Yildirim, Osnabrück

Konstruktion und De-Konstruktion von migrantisierten Kategorien in Forschung und Museum

Hilke Wagner, Marburg/Gießen

Medienwandel in der Erinnerungskultur. Digitale und analoge Quellen zum Selbst- und Geschichtsverständnis „Heimatvertriebener“

Stephan Scholz, Oldenburg

Verflechtung durch Erinnerung? Denkmäler für Vertriebene, Arbeitsmigrant:innen und Geflüchtete in der Bundesrepublik

16.45 – 17.00 Uhr: Verabschiedung

Book Launch

Virtuelle Vorstellung des Themenheftes "Stadtrevier. Polizei und Sicherheit" (hg. v. Martin Göllnitz & Sabine Mecking) am 16. Mai 2024

Weitere Informationen

Im Gegensatz zur alten europäischen Tradition der Stadt als Ort des Friedens, an dem die "Stadtluft" die Menschen frei machte oder zumindest Gewaltfreiheit garantierte, gelten Großstädte nicht erst seit dem 20. Jh. als Räume der Unsicherheit. Das oft überzeichnete Bild der "Stadt als Moloch" ist jedoch äußerst unscharf. Schon im 18. Jh. gab es in vielen europäischen Städten Polizeireformen, die mit einem sicherheitspolitischen Diskurs über den urbanen Raum verbunden waren. Die Beiträge des Themenheftes verdeutlichen, dass die Frage, ob und wie Situationen als sicherheitsrelevant definiert werden sowie der Einsatz spezifischer Sicherheitsrepertoires untrennbar mit der Autorität und Macht der Polizei verbunden sind.

Panel (Tagung "Internationalizing Security - Securitizing the International”)

Hat Sicherheit ein Geschlecht?, im Rahmen der Jahrestagung des SFB 138 "Dynamiken der Sicherheit" (2. bis 4. November 2023)

Weitere Informationen

Sektionsleitung: Dr. Martin Göllnitz (SFB, Marburg), Prof. Dr. Sabine Mecking (UMR, Marburg)

Tagungstermin: 2.-4. November 2023

Paneltermin: 3. November 2023 (10.00-11.30 Uhr)

Tagungsort: Justus-Liebig-Universität Gießen

Förderung: Sonderforschungsbereich/Transregio 138 "Dynamiken der Sicherheit" (Gießen/Marburg)

Downloads: Tagungsflyer | Panelposter | Konferenzposter

Panelprogramm

Vor über 20 Jahren veröffentlichte die dänische Politikwissenschaftlerin Lene Hansen einen bis heute vielzitierten Aufsatz (The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School, in: Millenium 29:2, 285-306), in dem sie sich mit der fehlenden Thematisierung von Geschlecht in der Kritischen Sicherheitsforschung auseinandersetzte. Hansen bezog sich dabei v.a. auf die 1998 publizierte Studie „Security: A New Framework for Analysis“, in der die Autoren der Kopenhagener Schule nachdrücklich dafür plädierten, „Versicherheitlichung“ als einen von Akteuren gesteuerten kommunikativen Prozess zu verstehen und zu analysieren. Nach Hansen führe ein solches Konzept von „Versicherheitlichung“ aber dazu, dass Situationen, in den eine Kommunikation eingeschränkt oder unmöglich ist, nicht als Sicherheitsprobleme wahrgenommen werden, bzw. dass eine vergeschlechtliche Perspektive von Sicherheit sogar fast gänzlich ausgeschlossen werde, da Frauen oft nicht in entsprechende sicherheitsrelevante Kommunikationsprozesse als Akteure eingebunden waren.

Mittlerweile hat sich nicht nur der Ansatz der „Versicherheitlichung“ ausdifferenziert und weiterentwickelt, auch das ambivalente Verhältnis von Sicherheit und Geschlecht ist bereits verschiedentlich untersucht worden. Blickt man jedoch in die einschlägige Literatur zu klassischen Sicherheitsfeldern wie Militär, Geheimdienst oder Polizei, so fehlt meist noch eine genderfokussierte Perspektive auf sicherheitspolitische Diskurse und Praktiken. Somit bleiben phänomenologische und praxeologische Erkenntnisse von Sicherheitsakteurinnen ein Desiderat. Das Panel möchte den Fokus daher auf die Trias Polizei – Geschlecht – Sicherheit legen und neue Zugänge zur Thematik eröffnen.

Freitag, 3. November 2023

Moderation: Martin Göllnitz und Sabine Mecking (beide Marburg)

Sarah Frenking (Erfurt)

Zum Schutz vor "internationalem Mädchenhandel". Die polizeiliche Bekämpfung devianter Mobilität im Nationalsozialismus

Marcel Schmeer (München)

Wespen, Politessen, Ordnungshüterinnen: Polizei, Sicherheit und Geschlecht in West-Berlin

Bettina Blum (Paderborn)

Geschlecht und staatliche Autorität. Aufgaben, Rolle und (Selbst)Warhnehmungen von Polizistinnen in Ost- und Westdeutschland, 1945-1970

Workshop

Die SA in der Region. Akteure, Narrative und Praktiken einer nationalsozialistischen Gewaltorganisation (26. und 27. Oktober 2023)

Weitere Informationen

Tagungsleitung: Dr. Martin Göllnitz (UMR, Marburg), Dr. Yves Müller (Institut für Landesgeschichte, Halle)

Tagungstermin: 26.-27. Oktober 2023

Tagungsort: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale)

Förderung: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderforschungsbereich/Transregio 138 "Dynamiken der Sicherheit" (Gießen/Marburg)

Downloads: Tagungsflyer | Tagungsplakat

Tagungsprogramm

Die nationalsozialistische Sturmabteilung (SA) war eine der größten und bedeutendsten Gliederungen der NSDAP. Eine Regionalgeschichte der SA bleibt trotzdem Desiderat. Dabei kann gerade die Regionalgeschichte mit ihrer vergleichenden Perspektive und im Sinne einer Gesellschaftsgeschichte der Region(en) vertiefte Erkenntnisse für das Wirken dieser NS-Gliederung liefern. Ein regional- und landeshistorischer Zugang ermöglicht zudem, spezifische kulturelle Traditionen und soziale Einflussfaktoren, Kontinuitäten und Brüche, aber auch Ähnlichkeiten, Gemeinsames und Differenzen herauszuarbeiten.

Der Workshop möchte einigen Desiderata aufspüren. Mit dem Blick auf die vergleichende Regionalgeschichte ebenso wie die Landes-, Stadt- und Lokalgeschichte sowie die transnationale Geschichte der SA in der Zeit ihres Bestehens von 1921/25 bis 1945 möchte der Workshop nun einen Beitrag zur Erforschung dieser von der Geschichtswissenschaft ›vernachlässigten‹ Organisation leisten. Berücksichtigt werden soll dabei auch die Nach- und Rezeptionsgeschichte der SA nach 1945.

Donnertag, 26. Oktober 2023

12.30-12.45: Begrüßung

Michael Hecht (Halle)

12.45-13.00: Thematische Einführung

Martin Göllnitz (Marburg) & Yves Müller (Halle)

13.00-13.45: Keynote von Daniel Siemens (Newcastle)

Die vielen Gesichter der SA. Chancen und Herausforderungen einer regionalgeschichtlichen Annäherung

14.15-15.45: Panel I »Machtübernahme«

Moderation: Martin Göllnitz (Marburg)

Miriam Breß (Mainz)

Die Rolle der SA-Sonderkommissare bei der Schutzhaftpraxis in der bayerischen Pfalz (1933/1934)

David Reinicke (Celle)

»Gestern Moor – morgen Erbhof«. SA-Repräsentation und Herrschaftssicherung im Emsland 1934–37

Michael E. Holzmann (Geretsried)

Eine SA-Formation der besonderen Art. Die ›Österreichische Legion‹ – ein Instrument früher nationalsozialistischer Aggressionspolitik

16.00-17.30: Panel II »Besatzung und Kollaboration«

Moderation: Anna Catherina Hofmann (Halle)

Jérôme Courtoy (Luxemburg)

Die SA im Spiegel der Nazifizierungspolitik in Luxemburg

Eliška Poloprudská (Ústí nad Labem)

Die Rolle der SA beim Aufbau des Mustergaues Sudetenland und ihr Einfluss auf die sudetendeutsche Bevölkerung

Yves Müller (Halle)

Rekrutierung und ›Bandenkampf‹. SA und Wehrmannschaften in der Untersteiermark 1941–1945

17.45-18.45: Panel III »Zweiter Weltkrieg«

Moderation: Johanna Keller (Halle)

Grzegorz Bębnik (Katowice)

Verflechtung oder Verfilzung? Die SA im oberschlesischen Industriegebiet und die Sonderformation Ebbinghaus im Septemberfeldzug 1939

Gabriel Wolfson (Tübingen)

Die Bedeutung der SA in der Schlacht um Berlin 1945

Freitag, 27. Oktober 2023

9.15-10.45: Panel IV »Habitus, Männlichkeit, Mitgliedschaft«

Moderation: Lara Hensch

Jesús Casquete (Bilbao)

Lüge und Wahrheit in der Konstruktion des Märtyrertodes: Der Fall des SA-Mannes Georg Hirschmann in München

Désirée Paola Hotz (London)

Masculinity under Scrutiny? SA-Men‘s experience of manliness in the early years of the Third Reich

Beate Winzer (Berlin)

Die Macht der SA: Netzwerke, Karriereoptionen und Grenzen vor und nach der Röhm-Krise

11.00-12.00: Panel V »Stahlhelm und SA«

Moderation: Kay Schmücking (Halle)

Anke Hoffstadt (Düsseldorf)

›Getrennt marschieren, vereint schlagen‹? (Front-)Soldaten der Bewegung in Kooperation und Konkurrenz: SA und Stahlhelm vor Ort

Dennis Werberg (Dresden)

›Braun oder Feldgrau?‹ SA und Stahlhelm im süddeutschen Raum 1933–1935

12.15-13.15: Panel VI »Selbstzeugnisse/Tagebücher«

Moderation: Yves Müller (Halle)

Geoffrey Giles (Gainesville)

»Appell geschwänzt«. Das Tagebuch eines Truppführers der SA-Leibstandarte

Jacob Berg (Sydney)

Power and Territorialisation: SA Imagery and Propaganda in Wiesbaden, 1926–1939

Tagung

„Zwischenanstalten". Ein besonderer Typus Anstalt im Nationalsozialismus? (14.-15. September 2023)

Weitere Informationen

Veranstalter: Hessisches Institut für Landesgeschichte (HIL), Marburg, in Kooperation mit der Professur für Hessische Landesgeschichte und dem Hessischen Landesarchiv/Staatsarchiv Marburg.

Tagungsleitung: Prof. Dr. Sabine Mecking (HIL/UMR, Marburg), Dr. Steffen Dörre (HIL, Marburg), Tobias Karl M.A. (HIL, Marburg)

Tagungstermin: 14.-15. September 2023

Tagungsort: Hessisches Staatsarchiv Marburg, Friedrichsplatz 15, 35037 Marburg (Landgrafensaal)

Förderung: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Downloads: Tagungsflyer und Tagungsplakat

Tagungsprogramm

„Zwischenanstalten“ waren psychiatrische Versorgungseinrichtungen, die im Nationalsozialismus als Institutionen zwischen den Ursprungsanstalten und den Tötungsorten der „Aktion T4“ dienten. Sie verbanden jene Einrichtungen, in denen Patient:innen meist schon viele Jahre, oft auch über Jahrzehnte hinweg, untergebracht waren, mit den Orten, an denen das Leben dieser der Psychiatrie anvertrauten Menschen ausgelöscht wurde. Darüber hinaus wurden die vorherigen „Zwischenanstalten“ nach dem Ende des zentralisierten Mordens auch selbst zu Orten des gezielten Tötens. Die „Zwischenanstalten“ waren damit über mehrere Jahre Orte des allgegenwärtigen Sterbens, der beabsichtigten Verwahrlosung und der Verschiebung von Menschen in den fast sicheren Tod.

Auf dieser für das breite Publikum öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Fachtagung soll das Spezifische der „Zwischenanstalten“ vor, während und nach den zentral organisierten Massenmorden an psychisch kranken Menschen in der NS-Zeit erkundet werden. Hierzu widmen sich die Beiträge u.a. den Lebensgeschichten der Patient:innen, dem Versorgungsalltag in verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten, der verbrecherischen medizinischen Forschung an psychisch Kranken sowie den regionalen Akteurskonstellationen in der NS-Psychiatrie.

Donnerstag, 14. September 2023

14:30 Ankunft und Begrüßung

15:00 Grußwort Staatsministerin Angela Dorn HMWK

15:10 Begrüßung und Einführung Sabine Mecking HIL

15:20 Einführungsvortrag Peter Sandner HLA, Wiesbaden

16:10 Kaffeepause

16:30-19:00 PANEL I "Zwischenpatienten“

Moderation: Hans-Walter Schmuhl

Georg Lilienthal (Korbach)

„Zwischenanstalt" Eichberg 1941. Dimensionen und Schicksale“.

Hagen Markwardt/Maria Fiebrandt (Pirna-Sonnenstein)

Die in den sächsischen Zwischenanstalten verbliebenen „Durchgangskranken“.

Steffen Dörre (Marburg)

Die „Zwischenpatienten“ – Eine besondere Form der Patient:innenvernachlässigung?

Freitag, 15. September 2023

09:30-12:00 PANEL II "Die Dynamik von Vernachlässigung und Tötung"

Moderation: Steffen Dörre

Bernd Reichelt/Thomas Müller (Zwiefalten)

Zur Spezifik von „Zwischenanstalten“.

Die Rolle der Heilanstalt Zwiefalten im Kontext der „Aktion T4“ und der weiteren Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in der Psychiatrie des Nationalsozialismus.

Markus Rachbauer (Hartheim)

Die „Zwischenanstalt“ Niedernhart in Linz, Oberdonau. Veränderungen bei der Ressourcennutzung durch unterschiedliche Akteure.

Axel Hüntelmann/Uwe Kaminsky (Berlin)

Patientenhierarchien und Ressourcenkonkurrenzen in der Landesanstalt Görden – Zwischenanstalt und zentrale Forschungsanstalt im Rahmen der „Kindereuthanasie“.

13:00-15:30 PANEL III "Medizinische Forschung und Krankenmord"

Moderation: Franz-Werner Kersting

Moritz Verdenhalven (Frankfurt am Main)

Die Frankfurter Nervenklinik und die Anstalten des Bezirksverbandes Hessen-Nassau.

Franziska Schmidt (Hadamar)

Krankenmord im Dienst des wissenschaftlichen Fortschritts? Die Zwischenanstalten als Orte medizinischer Forschung.

Tobias Karl (Marburg)

Vom kommunikativen Gedächtnis zur Erinnerungskultur. Hessische Beobachtungen.

Workshop

Parlamentarismusgeschichte digital. Herausforderungen und Erfahrungen für die Vermittlung in Schule, Wissenschaft und Politischer Bildung (25. November 2022)

Weitere Informationen

Tagungsleitung: Prof. Dr. Sabine Mecking (HIL/UMR, Marburg), Niklas Alt M.A. (HIL, Marburg), Stefan Aumann M.A. (HIL, Marburg), Dorothée Rhiemeier (LT, Wiesbaden), Dr. Lutz Vogel (HIL, Marburg)

Tagungstermin: 25. November 2022

Tagungsort: Hessischer Landtag, 65183 Wiesbaden, Schlossplatz 1-3 (Plenarsaal)

Förderung: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie Hessischer Landtag

Downloads: Projektplakat 1, Projektplakat2, Tagungsankündigung hsozkultTagungsprogramm

Im November 2021 wurde das in Kooperation des Lehrstuhls für Hessische Landesgeschichte an der Phillips-Universität Marburg und dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde erarbeitete und vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie dem Hessischen Landtag geförderte Portal „Hessische Parlamentarismusgeschichte“ (parlamente.hessen.de) freigeschaltet. Es bietet Informationen, Quellen und Statistiken zu über zwei Jahrhunderten Landtagsgeschichte auf dem Gebiet des heutigen Landes Hessen. Nach einem Jahr der Nutzung des Webangebots soll auf dem gemeinsam vom Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde und dem Hessischen Landtag veranstalteten Workshop „Parlamentarismusgeschichte online. Herausforderungen und Erfahrungen für die Vermittlung in Schule, Wissenschaft und Politischer Bildung“ im Hessischen Landtag eine erste Bilanz gezogen werden. Insbesondere sollen der Einsatz von Parlamentarismusportalen in Schule, Studium und politischer Bildung besprochen und Erfahrungen in der Vermittlung der online zur Verfügung gestellten Daten ausgetauscht werden.

Dazu sind in drei Sektionen verschiedene Aspekte der Online-Präsentation von Portalen zur Geschichte der Landtage in deutschen Ländern zu erörtern. Zunächst werden aktuelle Angebote zur Parlamentsgeschichte aus Bayern, Sachsen, Thüringen sowie das hessische Portal vorgestellt und auch Erfahrungen in der Vermittlung der Inhalte an potenzielle Kreise von Nutzer:innen diskutiert. In der zweiten Sektion werden Nutzungsszenarien des Portals „Hessische Parlamentarismusgeschichte“ aus Sicht von Lehrenden, der Fachwissenschaft sowie der Geschichtsdidaktik vorgestellt. Abschließend soll erörtert werden, in welcher Weise die Parlamentarismusgeschichte in die praktische Arbeit politischer Bildung einbezogen werden kann.Donnerstag, 26. November 2022

10.00 Uhr Grußwort

Astrid Wallmann, Präsidentin des Hessischen Landtages

10:05 Uhr Begrüßung und Einführung

Prof. Dr. Sabine Mecking, Marburg, und Dorothée Rhiemeier, Wiesbaden

10:15–13:00 Uhr Sektion 1: Portale zum Länderparlamentarismus

Moderation: Stefan Aumann, Marburg

Geschichte des Bayerischen Parlaments seit 1819. Ein Internetportal des Hauses der Bayerischen Geschichte

Andreas Scherrer, Augsburg

Thulex – Thüringen legislativ & exekutiv

Dr. Jeannette Godau und Petra Kunze, Jena

Diskussion

11:20–11:40 Uhr Kaffeepause

Sächsische Parlamentarismusgeschichte online. Aktuelle Angebote und Entwicklungen

Martin Munke, Dresden

Historischer Landesparlamentarismus digital. Herausforderungen – Konzeptionen – Perspektiven

Dr. Lutz Vogel, Marburg

Diskussion

13:00–14:00 Uhr Mittagspause

14:00–16:00 Uhr Sektion 2: Parlamentarismusgeschichte erforschen und vermitteln

Moderation: Prof. Dr. Sabine Mecking, Marburg

Digitaler Zugang zu 200 Jahren Parlamentarismus in Hessen. Chancen und Herausforderungen für den Einsatz in Schulen

Dr. Dirk Strohmenger, Wiesbaden

Diskussion

Parlamentarismusgeschichte digital? Potenziale und Herausforderungen des Internetportals „Hessische Parlamentarismusgeschichte“ für die Aus- und Fortbildung von Lehrer:innen

Prof. Dr. Christian Bunnenberg, Bochum

Diskussion

parlamente.hessen de – ein digitales Archiv und Werkzeug für die Wissenschaft

Prof. Dr. Christian Jansen, Trier

Diskussion

16:00–16:30 Uhr Kaffeepause

16:30–17:30 Uhr Sektion 3: Demokratiegeschichte und Politische Bildung

Moderation: Niklas Alt, Marburg

Parlamentarismusgeschichte und politische Bildung im Hessischen Landtag

Dorothée Rhiemeier, Wiesbaden

Diskussion

Wissen – Können – Haltung. Zur Bedeutung historisch-politischer Bildung für eine (lokale) Rechtsextremismusprävention

Dr. Reiner Becker, Marburg

Diskussion

17:45 Uhr Abschluss

Tagung

Gefühlte Demokratie. Die Weimarer Erfahrung im 20. und 21. Jahrhundert (9.-10. Juni 2022)

Weitere Informationen

Gefühlte Demokratie. Die Weimarer Erfahrung im 20. und 21. Jahrhundert

Symposium im Hessischen Landtag, Wiesbaden 9. und 10. Juni 2022

Die Geschichte der Demokratie ist auch die Geschichte von Emotionen. Demokratie wird gelebt, Demokratie wird gefühlt. Menschen begegnen der Demokratie mit Gefühlen. Befürwortung oder Ablehnung von Demokratie drücken sich auch emotional aus. Das lässt sich im Blick auf die Demokratie unserer Gegenwart ebenso beobachten wie in der historischen Auseinandersetzung mit der deutschen – und hessischen – Demokratiegeschichte im 20. Jahrhundert. Diese ist eng verbunden mit der Weimarer Demokratieerfahrung, ihrer Bedeutung und Wirkung von der Zwischenkriegszeit über die Zeit nach dem Nationalsozialismus bis zu den Herausforderungen der Demokratie in der Gegenwart. Auch vor diesem Hintergrund nimmt das Symposium im Hessischen Landtag den 75. Jahrestag des Inkrafttretens der Hessischen Verfassung am 1. Dezember 1946 zum Anlass, die emotionalen Dimensionen von Demokratie und Demokratiegeschichte zu diskutieren.

Wissenschaftliche Konzeption und Organisation:

Prof. Dr. Eckart Conze (Marburg), Prof. Dr. Christoph Cornelißen (Frankfurt a.M.), Prof. Dr. Ewald Grothe (Gummersbach/Wuppertal), Prof. Dr. Andreas Hedwig

(Marburg), Prof. Dr. Sabine Mecking (Marburg)Gefühlte Demokratie - Die Weimarer Erfahrung im 20. und 21. Jahrhundert. In: H-Soz-Kult, 06.05.2022, www.hsozkult.de/event/id/event-117783.

Zum Tagungsflyer mit Programm.

Tagung

Zeit in der Landesgeschichte (13.-14. Januar 2022)

Weitere Informationen

Tagungsleitung: Dr. Martin Göllnitz (UMR, Marburg), Dr. Markus Müller (LMU, München) und Dr. Evelien Timpener (JLU, Gießen)

Tagungstermin: 13.-14. Januar 2022

Tagungsort: Justus-Liebig-Universität Gießen (virtuell)

Downloads: Tagungsflyer (als PDF)

Den offiziellen Tagungsbericht von Benita Stein und Ann-Kathrin Wächter finden Sie auf H-Soz-Kult.

Tagungsprogramm

Eine wissenschaftliche Tagung der AG Landesgeschichte des Verbands der Historikerinnen und Historiker Deutschlands lädt Promovierende und PostDocs der Landesgeschichte nach Gießen ein, um dort über die ihren Abschlussarbeiten und Forschungen zugrundeliegende Konzeption von Zeit zu reflektieren und zu referieren.

Zeit kann und muss als eine der zentralen Kategorien der Geschichtswissenschaft bezeichnet werden: sowohl methodisch als auch thematisch. Ohne Zeit oder ohne eine gewisse Konzeption von Zeit gäbe es keine Vorstellung von Geschichte und so nicht einmal die Möglichkeit, diese wissenschaftlich zu untersuchen. Trotzdem ist immer wieder von einer gewissen „Zeitvergessenheit“ die Rede, da die Geschichtswissenschaft ihren Umgang mit Zeit zu wenig bewusst reflektiere. Gerade die Landesgeschichte hat sich solchen Fragen stärker zu stellen, da sie den Anspruch erhebt, bei ihrem Blick auf bestimmte unterhalb der staatlichen Ebene liegende Länder oder Regionen epochenübergreifende Perspektiven einnehmen zu können. Es fehlt der Landesgeschichtsforschung bisweilen am Austausch, gerade junger Landeshistoriker*innen über die Ländergrenzen hinaus.

Drei thematische Schwerpunkte bieten sich neben weiteren sicherlich an, eine solche Reflexion zu begleiten: Zentrale Bedeutung kommt bei der Frage nach der methodischen Bestimmung der Zeit zunächst der Chronologie zu, die bereits Jean Bodin als „Ariadnefaden“ der Geschichtswissenschaft bezeichnete. Die oft mit Blick auf ihre Sinnhaftigkeit hinterfragte und doch nie wirklich abgelöste chronologische Gliederung historiographischer Darstellungen gerät gerade vor dem Hintergrund einer global denkenden Geschichtswissenschaft neu in den Blick. Diese Erkenntnis kann auch in der Landesgeschichte zu einer Sensibilisierung in Bezug auf lokale oder regionale Chronologien führen, die oft vom politischen oder kulturellen Zentrum her konzipiert werden und wurden. Direkt wird so die Frage nach der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen aufgeworfen, die sich gerade in der räumlichen Konkretisierung der Landesgeschichte fassen lässt.

Zweitens lässt sich das Zeitverständnis der historischen AkteurInnen rekonstruieren, was mentalitäts- und sozialhistorische Fragestellungen impliziert, da Zeit und ihr Erleben und Wahr-nehmen als soziale Kategorien sowohl aus der individuellen Perspektive als auch aus der Perspektive von Gruppen in den Blick genommen werden können. Religiöse Vorstellungen spiegeln sich hierin gesellschaftlich normiert genauso wider wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse.

Die Analyse von Kontinuität und Wandel führt drittens zu Fragen nach Dekadenz und Rück-schritt, nach Progression und Fortschritt – während Veränderung häufig leichter zu fassen ist, bereitet die Identifikation von Kontinuitätslinien oft methodische Schwierigkeiten: Die diachrone Perspektive der Landesgeschichte kann hier gängige Narrative in Frage stellen und mit ihrem Blick auf die Vielfalt historischer Entwicklungen vermeintliche Teleologien aufbrechen.

Diese und weitere Anfragen lassen sich bereits in der Qualifikationsphase an konzipierte oder bereits begonnene Forschungsarbeiten herantragen. Die Tagung lädt zur Reflexion darüber ein, wie dies konkret funktionieren kann. Daneben soll sie Nachwuchswissenschaftler*innen Gelegenheit zur Vernetzung und zum Austausch geben, aber auch Raum lassen, um zukunftsweisende Themen und neue Positionierungen der Landesgeschichte zu diskutieren.

Donnertag, 13. Januar 2022

14:00-14:10: Begrüßung

Prof. Dr. Oliver Auge (Kiel)

Dr. Martin Göllnitz (Marburg)

14:10-14:30: Thematische Einführung

Dr. Markus Christopher Müller (München)

14:30-17:00: Panel 1 (Moderation: Dr. Markus Christopher Müller, München)

Philipp Wollmann (München)

Konvergente oder divergente Entwicklung? Zur Frage der Etablierung des römisch-kanonischen Rechts anhand der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit in den bayerischen Diözesen (12. und 13. Jhd.)

Lea Wegner (Tübingen)

Krise und Konstruktion: Indirekte Zeitkonzepte im Herzogtum Württemberg während der habsburgischen Statthalterregierung

Franziska Sedlmaier (München)

Zeit-Rechnung im Krieg. Der Faktor (Jahres-)Zeit in der Mobilisierung naturaler Ressourcen für die Armeen Bayerns im Dreißigjährigen Krieg

Regina Fürsich (Stuttgart)

"periculum in mora". Korporative Strukturverschiebungen in der Reichsritterschaft durch krisenbedingten Zeitdruck

17:15-18:00 Abendvortrag mit anschließender Diskussion (Moderation: Dr. Evelien Timpener, Gießen)

Prof. Dr. Ferdinand Kramer (München)

Impulsvortrag: Von den Anfängen bis zur Gegenwart - Longue durée - Anthropozän. Landeshistorische Traditionen und die neue Bedeutung epochenübergreifender Perspektiven in der Geschichtswissenschaft.

Freitag, 14. Januar 2022

9:00-11:30: Panel 2 (Moderation: Dr. Martin Göllnitz, Marburg)

Dr. Caroline Elisabeth Weber (Sønderborg)

Mapping a Minority: Erinnerungskultur & Narrative der Deutschen Minderheit in Nordschleswig

Felicia Elisa Engelhard (Kiel)

„Milde gegen die Schwarzen ist eine Grausamkeit gegen die Weißen“ – Gesellschaftliches Weltbild und kolonialer Farmalltag im ehemaligen ‚Schutzgebiet‘ Deutsch-Südwestafrika

Jon Thulstrup (Odense)

Die deutsche Minderheit aus Sicht von vier Generationen

Knut-Hinrik Kollex (Kiel)

Wer zu spät kommt. Die Revolution und die Bedeutung des Augenblicks

11:30-12:15: Abschlussdiskussion (Moderation: Dr. Evelien Timpener, Gießen)

Workshop

Rechtsextremismus - Musik und Medien. Fragen, Antworten und Perspektiven (29. Oktober 2021)

Weitere Informationen

"Rechtsextremismus - Musik und Medien. Fragen, Antworten und Perspektiven"

Veranstalterinnen: Prof. Dr. Sabine Mecking (Marburg), Prof. Dr. Manuela Schwartz (Magdeburg), Prof. Dr. Yvonne Wasserloos (Rostock)

Tagungstermin: 29. Oktober 2021

Veranstaltungsort: Hochschule für Musik und Theater Rostock, Beim St. Katharinenstift 8, 18055 Rostock (Raum S316)

Downloads: Tagungsflyer (als PDF)

2021 – Wo steht der Rechtsextremismus mit der Inszenierung durch Musik, deren Produktion und Rezeption? Vor drei Jahren fand die Tagung "Rechtsextremismus – Musik und Medien" statt: Was hat sich seitdem verändert? Welche Fragestellungen und Themen hat die Praxis – aber mit transdisziplinärem Ansatz – seitdem entwickelt bzw. welche Themen sollten zum Rechtsextremismus und seinen musikalischen Ausprägungen gegenwärtig aus Sicht der Musikwissenschaft aufgegriffen werden? Der Workshop widmet sich in einem diskursiv angelegten Format dem von Sabine Mecking, Manuela Schwartz und Yvonne Wasserloos herausgegebenen Band Rechtsextremismus – Musik und Medien (August 2021) und fragt nach weiteren Perspektiven für die Wissenschaft sowie Handlungsoptionen für Bildungsträger:innen. Zu diesem Workshop sind alle Interessierte, Wissenschaftler:innen und Akteur:innen herzlich eingeladen.

Tagung

Skandal!? Stadtgeschichten aus Marburg im 20. Jahrhundert (30. September-1. Oktober 2021)

Weitere Informationen

Skandal!? Stadtgeschichten aus Marburg im 20. Jahrhundert (30. September-1. Oktober 2021)

Tagungsleitung: Prof. Dr. Sabine Mecking und Dr. Martin Göllnitz

Tagungstermin: 30. September bis 1. Oktober 2021

Tagungsort: Vortragsraum der Universitätsbibliothek Marburg, Deutschhausstraße 9, 35032 Marburg

Förderung: Stadt Marburg, Marburger Universitätsbund e.V., Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Ursula-Kuhlmann-Fonds

Downloads: Tagungsflyer (als PDF) / Tagungsplakat (als PDF)

Den offiziellen Tagungsbericht von Christina Stehling finden Sie auf H-Soz-Kult.

Der gleichnamige Tagungsband ist in der Reihe "Histoire" (Bd. 190) des Transcript Verlags (Bielefeld) erschienen und kann hier erworben werden.

Tagungsprogramm

Das Tagungs- und Publikationsprojekt widmet sich am Beispiel Marburgs schlaglichtartig Ereignissen und Verhältnissen des 20. Jahrhunderts, die zeitgenössisch oder auch erst später in der Stadtgesellschaft und allgemeinen Öffentlichkeit als Skandal wahrgenommen wurden. Ebenso thematisiert es den ausgebliebenen sowie den vergessenen Skandal. Skandale werden hier als öffentliche Normkonflikte und gesellschaftliche und politische Selbstreinigungsmechanismen verstanden, die zum Alltag moderner Gesellschaften gehören. Dabei werden sie als politische, soziale und mediale Phänomene aus einer interdisziplinären Perspektive beleuchtet, um ihre Funktionsweisen, Verlaufsmuster und Auswirkungen analysieren zu können. Mit ihren schlüpfrigen Details, heftigen Emotionsausbrüchen und überkommenen Moralvorstellungen bieten Skandale ein spannendes und innovatives Forschungsfeld für die Stadtgeschichte.

Die von der Stadt Marburg, dem Marburger Universitätsbund e.V., dem Ursula-Kuhlmann Fonds, der Philipps-Universität Marburg und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf finanzierte Tagung sowie der öffentliche Abendvortrag stehen allen Interessierten offen.

Donnerstag, 30. September 2021

Begrüßung und Einführung

13.00 Uhr: Grußworte

Stadträtin Kirsten Dinnebier (Stadt Marburg)

Vizepräsident Prof. Dr. Thomas Nauss (UMR, Marburg)

13.20 Uhr: Begrüßung und Einführung

Prof. Dr. Sabine Mecking & Dr. Martin Göllnitz (Marburg)

13.40 Uhr: Skandalgeschichte als Stadtgeschichte

Prof. Dr. Oliver Auge (Kiel)

Panel I: Gewalt und Skandal

14.20 Uhr: Die Marburger Jäger-Truppe und ihre militaristische Nachgeschichte

Dr. Klaus-Peter Friedrich (Marburg)

15.00 Uhr: Die Morde von Mechterstädt - Tragödie und/oder Skandal

Dr. Dietrich Heither (Hattersheim)

15.40 Uhr: Pause

Panel II: Intrigen und Affären

16.10 Uhr: Sex, Lügen und Philosophie: Hannah Arendt und Martin Heidegger

Prof. Dr. Christoph Nonn (Düsseldorf)

16.50 Uhr: Die Marburger Rede vom 17. Juni 1934 - Eine Festtagsrede mit politischer Sprengkraft?

Dr. Martin Göllnitz (Marburg)

17.30 Uhr: Pause

17.40 Uhr: Johann Wilhelm Mannhardt als Skandalopfer? Hintergründe und Folgen der Demonstration von NS-Studenten vor der Deutschen Burse am 18. Juni 1935

Dr. Dr. h.c. Hans-Werner Retterath (Freiburg)

18.20 Uhr: Die Marburg Files: Operation Willi, die englische Krone und der Faschismus

Jonas Breßler (Mainz)

Öffentlicher Abendvortrag

20.00 Uhr: Skandalgeschichte als Zeitgeschichte

Prof. Dr. Martin Sabrow (Potsdam)

Freitag, 1. Oktober 2021

Panel III: Skandale der Nachkriegszeit

09.00 Uhr: Ein »fanatischer Gegner des Nationalsozialismus«. Das Spruchkammerverfahren für Karl Theodor Bleek

Dr. Albrecht Kirschner (Marburg)

09.40 Uhr: Hindenburg in Marburg

Dr. Ulrich Hussong (Marburg)

10.20 Uhr: Für eine »gewisse Glücksfähigkeit«. Die Kinder von Goddelau und die Gründung der »Lebenshilfe« in Marburg

PD Dr. Silke Fehlemann (Dresden/Düsseldorf)

11.00 Uhr: Pause

Panel IV: Skandal und BRD

11.30 Uhr: Wie kam Abendroth in die Alte Jägerkaserne? Eine Hausbesichtigung Anfang der 1950er Jahre mit einem Ausblick auf das nachfolgende Jahrzehnt

Dr. Wolfgang Hecker (Marburg)

12.10 Uhr: Ein »Atom-Mädchen« lässt sich anwerben. Ulrike Meinhof in ihrer Marburger Zeit

Dr. Wolfgang Kraushaar (Hamburg)

12.50 Uhr: Mittagspause

14.10 Uhr: DDR-Spionage in Marburg

Dr. Helmut Müller-Enbergs (Berlin/Odense)

14.50 Uhr: Schrankenlos für den Autoverkehr. Marburg an der Lahn und Autobahn

PD Dr. Anne Maximiliane Jäger-Gogoll (Siegen)

ab 15.30 Uhr: Verabschiedung und Rückreise

Über die Tagung wurde am 1. Oktober 2021 auch positiv in der "Oberhessischen Presse" berichtet. Den von Manfred Hitzeroth verfassten Pressebericht können Sie hier als PDF-Scan lesen.

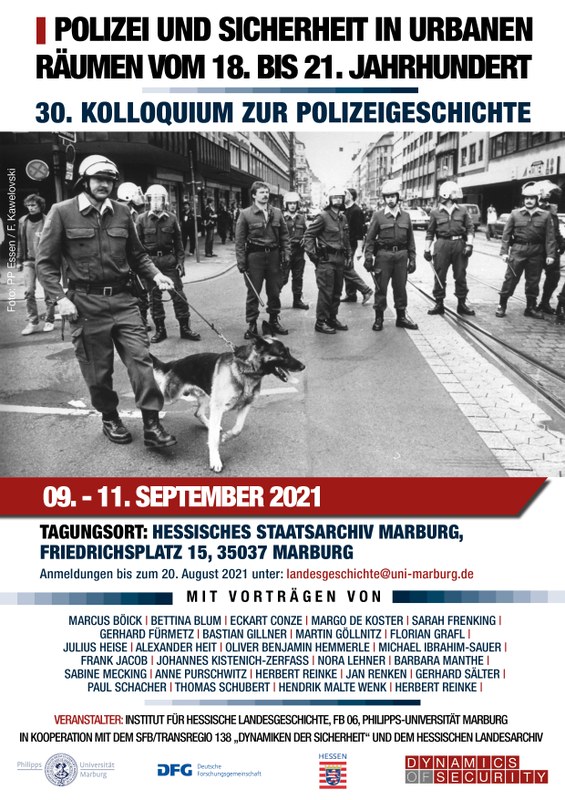

Tagung

Polizei und Sicherheit in urbanen Räumen vom 18. bis 21. Jahrhundert (9.-11. September 2021)

Weitere Informationen

Tibor Wiese  Flyer Kolloquium

Flyer KolloquiumPolizei und Sicherheit in urbanen Räumen vom 18. bis 21. Jahrhundert

(30. Kolloquium zur Polizeigeschichte)Tagungsleitung: Prof. Dr. Sabine Mecking und Dr. Martin Göllnitz

Tagungstermin: 9.-11. September 2021

Tagungsort: Hessisches Staatsarchiv Marburg, Friedrichsplatz 15, 35037 Marburg (Landgrafensaal)

Den offiziellen Tagungsbericht von Sarah Griwatz, Philipp Peter und Julia Richter finden Sie auf H-Soz-Kult.

Förderung: Sonderforschungsbereich 138 „Dynamiken der Sicherheit“ Gießen/Marburg

Im Zentrum des 30. Kolloquiums zur Polizeigeschichte steht das Themenfeld „Polizei und Sicherheit in urbanen Räumen vom 18. bis 21. Jahrhundert“. Als zentrale Sicherheitsexpertin des Staates trägt die Polizei durch ihre spezifischen Sicherheitsheuristiken und Sicherheitsrepertoires in hohem Maße dazu bei, wie städtische Räume wahrgenommen werden: als Räume der Sicherheit oder eben der Unsicherheit. Die Analyse von Diskursen und Praktiken der Polizei vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart soll dabei helfen, die historischen Kontexte, in denen polizeiliche Wahrnehmungen, Bewertungen und Bewältigungen von sicherheitsrelevanten Situationen entstehen, aufzuzeigen, um daran anknüpfend Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Polizeipraxis herauszuarbeiten.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wie diese Praktiken öffentlich bzw. von verschiedenen städtischen Öffentlichkeiten wahrgenommen wurden und wie auf sie reagiert wurde. Denn hinsichtlich des städtischen Raumes verknüpfte sich immer auch die Vorstellung von Sicherheitsräumen mit dem Bedürfnis einer Person oder einer Gruppe nach Herstellung und Verstetigung eines Sicherheitsgefühls durch Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit und Kontrolle. Das 30. Kolloquium zur Polizeigeschichte widmet sich mithilfe unterschiedlichster regionaler und methodischer Zugänge folglich der spannenden Frage, ob und wie die Polizei derartige Sicherheitsvorstellungen im städtischen Raum in den letzten drei Jahrhunderten umsetzte.

Donnerstag, 9. September 2021

13:00 – 14:00 Uhr: Anmeldung und Kennenlernen

14:00 – 14:30 Uhr: Begrüßung und Einführung

Johannes Kistenich-Zerfaß (HStA Marburg)

Grußwort

Martin Göllnitz und Sabine Mecking (beide Marburg)

Polizei, Sicherheit und Stadt – Thema und Forschung

14:30-18:00 Uhr: Panel 1 – Sicherheitsheuristiken und -repertoires

Moderation: Klaus Weinhauer (Bielefeld)

Anne Purschwitz (Halle)

Armut und Faulheit als Form von Devianz im urbanen Raum

‚Polizei‘ als Instrument und Projektionsfläche von sozialer Disziplinierung (1700-1850)

Paul Schacher (Leipzig)

„Der Anlaß zur Gesundung kam auch für Leipzig von außen her“

Das Problem des Polizierens im urbanen Raum während der Revolution 1918/19 am Beispiel der sächsischen Großstadt Leipzig

16:00-16:30 Uhr: Kaffeepause

Oliver Benjamin Hemmerle (Grenoble/Mannheim)

Norddeutsche Städte von Paris aus kontrollieren

Polizei und Sicherheit im französischen Polizeiberichtswesen für Napoleon (1811-1814)

Julius Heise (Marburg)

Vom Schlagstock zur Schreibmaschine

Polizeiarbeit im Spätkolonialismus

18:00 – 19:00 Uhr: Pause

19:00 – 20:30 Uhr: Öffentlicher Abendvortrag

Moderation: Sabine Mecking (Marburg)

Eckart Conze (Marburg)

Sicherheit

Ein historisches Konzept zwischen Versprechen und Bedrohung

Freitag, 10. September 2021

9:00 – 11:00 Uhr: Panel 2 – Sicherheitsakteure (I)

Moderation: Gerhard Fürmetz (München)

Florian Grafl (München)

Das „Chicago Europas“?

Die Polizei als Sicherheitsakteurin und ihre öffentliche Wahrnehmung in Barcelona vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum spanischen Bürgerkrieg (1888-1936)

Sarah Frenking (Erfurt)

Gatekeeper der Nation

Grenzpolizeikommissare im Reichsland Elsass-Lothringen und ihre Experteninszenierung um 1900

Hendrik Malte Wenk (Dresden)

Der Abschnittsbevollmächtigte der Deutschen Volkspolizei

Ambivalente Sicherheit im städtischen Wohngebiet

11:00 – 11:30 Uhr: Kaffeepause

11:30 – 13:00 Uhr: Panel 2 – Sicherheitsakteure (II)

Moderation: Herbert Reinke (Kerpen)

Marcus Böick (Bochum)

Verbündete oder Gegner in urbanen Angst-Räumen?

Private Sicherheitsfirmen und die Polizei im 20. Jahrhundert

Bettina Blum (Paderborn)

Polizei in transnationalen Räumen

Royal Military Police und deutsche Polizei in nordwest-deutschen Garnisonsstädten 1955-2019

13:00 – 14:30 Uhr: Pause

14:30 – 16:00 Uhr: Panel 3 – Sexualität als Sicherheitsfeld

Moderation: Martin Göllnitz (Marburg)

Frank Jacob (Bodø/Norwegen)

Die Polizei, die SS und die Prostitutionskontrolle im urbanen Raum des Zweiten Weltkrieges:

Eine unterfränkische Lokalperspektive

Nora Lehner (Wien)

„Sind Wiens Kriminalbeamte arme Hascher?“

Kommerzielle Sexualität und Zuhälterei im Spannungsfeld von polizeilicher Fremd- und Selbstwahrnehmung im Wien der 1960er Jahre

16:00 – 20:00 Uhr: Pause

20:00 – 21:30 Uhr: Filmvorführung

Moderation: Sabine Mecking (Marburg)

Thomas Schubert (München)

Polizei und die Fernsehreihe „Stahlnetz“

Samstag, 11. September 2021

9:15 – 11:15 Uhr: Panel 4 – Die Polizei intern

Moderation: Florian Wenninger (Wien)

Michael Ibrahim-Sauer (Münster)

Demokratielernen in der Polizei

Zur Kontinuität höherer Polizeiausbildung am Beispiel der politischen Bildungsarbeit in Berlin-Charlottenburg und Münster-Hiltrup (1925–1949)

Jan Renken (Göttingen)

Polizeigewerkschaften in der Bundesrepublik

Perspektiven und Probleme der historiographischen Analyse

Alexander Heit (Essen)

„Es geht um uns, um unsere ureigensten Interessen“

Die Gewerkschaft der Volkspolizei als Bewältigungsagentur für Kontingenz (1989–1990)

11:15 – 11:30 Uhr: Kaffeepause

11:30 – 13:00 Uhr: Panel 5 – Spurensuche: Quellen

Moderation: Gerhard Sälter (Berlin)

Gerhard Fürmetz (München)

Vermisstenbücher, kriminaltechnologische Gutachten, Polizeiliche Kriminalstatistik

Serielle Unterlagen des Bayerischen Landeskriminalamts und ihr Nutzen für die Polizeigeschichtsforschung

Bastian Gillner (Duisburg)

Die Digitalisierung der Polizeiarbeit:bessere, schlechtere oder andere Überlieferung im Archiv?

13:00 – 14:00 Uhr: Pause

14:00 – 16:00 Uhr: Panel 6 – Unsicherheit

Moderation: Lena Haase (Trier)

Gerhard Sälter (Berlin)

Unsicherheit als Resultat polizeilichen Handelns

Das Beispiel Ost-Berlins im Kalten Krieg

Barbara Manthe (Bielefeld)

Polizei und Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland 1949–1990

Margo De Koster (Gent) / Herbert Reinke (Kerpen)

„gantz scharen töchteren und wyber“

Urban Nights and Urban (Dis-) Order: A Research Agenda

16:00 Uhr: Verabschiedung

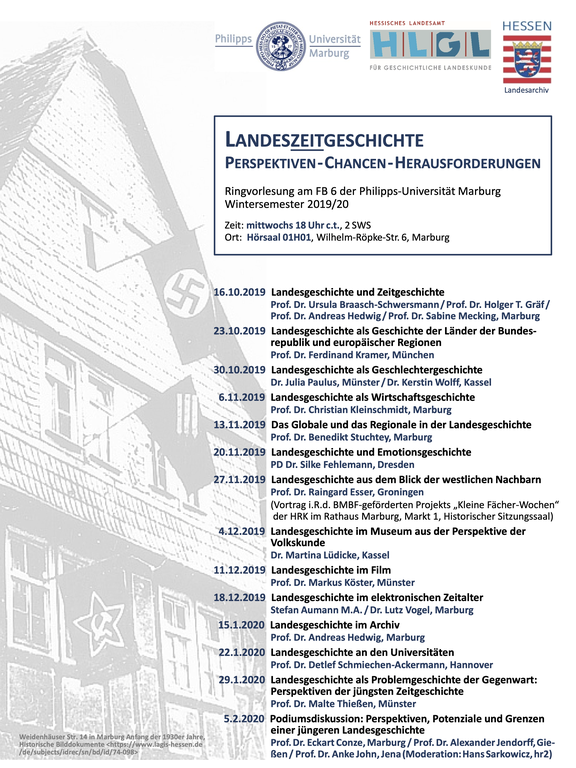

Ringvorlesung

Landeszeitgeschichte. Perspektiven - Chancen - Herausforderungen (WS 2019/20)

Weitere Informationen

Landeszeitgeschichte

Perspektiven - Chancen - Herausforderungen

In der Ringvorlesung am FB 6 werden verschiedene theoretische, methodische und thematische Zugänge zur Landes- und Zeitgeschichte präsentiert. Hierfür konnten neben Fachvertreter*innen aus Marburg auch zahlreiche Expert*innen aus anderen Universitäten, Museen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen gewonnen werden.

Die Ringvorlesung ist eine Kooperationsveranstaltung des FB 6, des Hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde und des Hessischen Landesarchivs.Zu den einzelnen Terminen

16.10.2019 Landesgeschichte und Zeitgeschichte

Prof. Dr. Ursula Braasch-Schwersmann / Prof. Dr. Holger T. Gräf / Prof. Dr. Andreas Hedwig / Prof. Dr. Sabine Mecking, Marburg23.10.2019 Landesgeschichte als Geschichte der Länder der Bundesrepublik und europäischer Regionen

Prof. Dr. Ferdinand Kramer, München30.10.2019 Landesgeschichte als Geschlechtergeschichte

Dr. Julia Paulus, Münster / Dr. Kerstin Wolff, Kassel6.11.2019 Landesgeschichte als Wirtschaftsgeschichte

Prof. Dr. Christian Kleinschmidt, Marburg13.11.2019 Das Globale und das Regionale in der Landesgeschichte

Prof. Dr. Benedikt Stuchtey, Marburg20.11.2019 Landesgeschichte und Emotionsgeschichte

PD Dr. Silke Fehlemann, Dresden27.11.2019 Landesgeschichte aus dem Blick der westlichen Nachbarn

Prof. Dr. Raingard Esser, Groningen

(Vortrag i.R.d. BMBF-geförderten Projekts „Kleine Fächer-Wochen“ der HRK im Rathaus Marburg, Markt 1, Historischer Sitzungssaal)4.12.2019 Landesgeschichte im Museum aus der Perspektive der Volkskunde

Dr. Martina Lüdicke, Kassel11.12.2019 Landesgeschichte im Film

Prof. Dr. Markus Köster, Münster18.12.2019 Landesgeschichte im elektronischen Zeitalter

Stefan Aumann M.A. / Dr. Lutz Vogel, Marburg15.1.2020 Landesgeschichte im Archiv

Prof. Dr. Andreas Hedwig, Marburg22.1.2020 Landesgeschichte an den Universitäten

Prof. Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann, Hannover29.1.2020 Landesgeschichte als Problemgeschichte der Gegenwart: Perspektiven der jüngsten Zeitgeschichte

Prof. Dr. Malte Thießen, Münster5.2.2020 Podiumsdiskussion: Perspektiven, Potenziale und Grenzen einer jüngeren Landesgeschichte

Prof. Dr. Eckart Conze, Marburg / Prof. Dr. Alexander Jendorff, Gießen / Prof. Dr. Anke John, Jena

(Moderation: Hans Sarkowicz, hr2)Zum Poster.

Tagung

Die Chancen von Weimar im rheinisch-westfälischen Vergleich (26.-27. September 2019)

Weitere Informationen

Die Chancen von Weimar im rheinisch-westfälischen Vergleich (26.-27. September 2019)

Die Perspektiven auf die Weimarer Republik, deren Gründung sich gerade zum 100. Mal jährt, sind bisher in Forschung, Lehre und Vermittlung in Museen und Gedenkstätten immer noch stark von deren Ende und dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie geprägt. Dabei werden Potentiale und Chancen in Politik, Wirtschaft und Kultur, die sich insbesonde-re in den frühen Jahren der jungen Republik boten, häufig übersehen. In dem Tagungspro-jekt soll dieses Desiderat in einer dezidiert regionalen und vergleichenden landesgeschichtli-chen Perspektive diskutiert werden. Als Konsequenz des Krieges und der nachfolgenden Besetzung des Rheinlandes und später des Ruhrgebietes teilten Rheinland und Westfalen sich in besetztes und unbesetztes Gebiet. Somit entstanden ein interessantes Beziehungs- und Spannungsfeld innerhalb und zwischen den Regionen im Westen. Eine differenzierte Untersuchung der sich daraus ergebenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede ermögli-chen neue Blickwinkel sowohl auf die Regionen als auch auf die Periode. Gab es gemeinsa-me Signaturen der Weimarer Zeit oder unterschieden sich die regionalen Gegebenheiten je nach Ausrichtung der Besatzungsmacht bzw. der freien Gebiete so stark, dass singuläre Entwicklungspfade entstanden?

Zum Programm

Tagungsbericht: Die Chancen von Weimar im rheinisch-westfälischen Vergleich, 26.09.2019 – 27.09.2019 Krefeld, in: H-Soz-Kult, 31.10.2019, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8493.

Veranstalter

NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld in der Villa Merländer, Stadtarchiv Krefeld i.V.m. dem Historischen Institut der Universität Mannheim, Lehrstuhl für Hessische Landesgeschichte der Philipps-Universität Marburg, LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland, Bonn

Forschungsatelier

Geschlecht. Macht. Staat. Normative Rahmung und soziale Praxis von Geschlechterzuschreibungen in der Politik seit 1500 (14.-15. November 2019)

Weitere Informationen

Zum Programm

Tagungsbericht: Geschlecht.Macht.Staat, 14.11.2019 – 15.11.2019 Marburg (Lahn), in: H-Soz-Kult, 29.02.2020, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8670.

52. Deutscher Historikertag in Münster 2018

Leitung der Sektion „Verpönte Partizipation. Aus- und Eingrenzung durch unkonventionelles Protestverhalten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ auf dem 52. Deutschen Historikertag in Münster am 28. September 2018

Antrittsvorlesung

Mehr als Knüppel und Knöllchen. Polizeigeschichte als Landes- und Zeitgeschichte (26. Juni 2019)

Weitere Informationen

Die Antrittsvorlesung von Frau Professorin Dr. Sabine Mecking "Mehr als Knüppel und Knöllchen. Polizeigeschichte als Landes- und Zeitgeschichte" fand am 26. Juni 2019 statt.

Zum Poster.