Hauptinhalt

Inhalte und Programm

Schule bildet Demokratie?!

Schule demokratisiert Kultur?!

Schule kultiviert Bildung?!

Diese drei Grundfragen haben zur inhaltlichen Gestaltung der Tagung geführt. Alle Beiträge folgen dabei der Idee, dass Demokratie, Kultur und Bildung zu Formen des Lehrens und Lernens beitragen können, die Partizipation und eine Kultur des Miteinanders stärken. Entsprechend gibt die Tagung Fragen und Impulsen Raum, über Lehren und Lernen im Sinne von DemokratieKulturBildung in allen Phasen nachzudenken.

Welche roten oder bunten Fäden gibt es zwischen Schule, Universität und Studienseminaren, die es sichtbar zu machen oder zu stärken gilt?

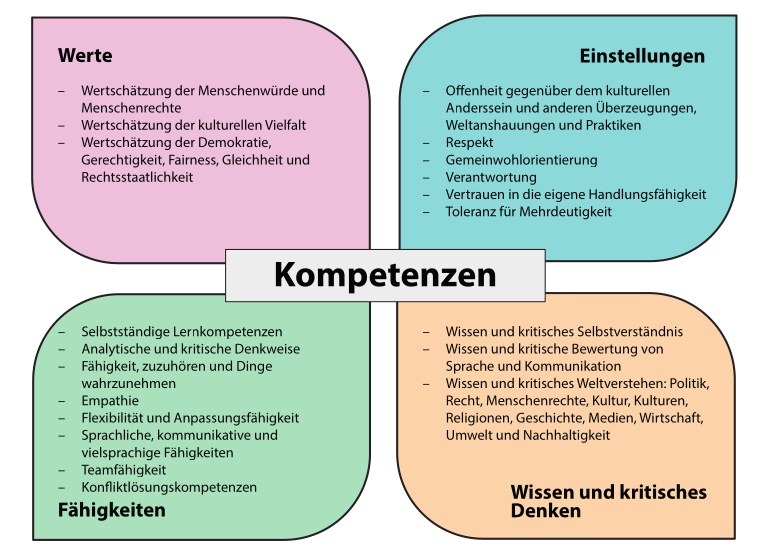

Inhaltliche Orientierung bietet u.a. der europäische Referenzrahmen zu Demokratiekultur (www.coe.int):

Für eine größere Ansicht der Grafik klicken Sie bitte hier.

Programm

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Moderation

Foto: Author at FINK.HAMBURG Jonathan Schanz ist Journalist, Filmemacher, Moderator und Kreativer.

Nach seinem Bachelorabschluss in Umweltwissenschaften und Digitale Medien in Lüneburg studierte er Digitale Kommunikation in Hamburg. Er war u.a. für WDR, NDR sowie FUNK tätig und erstellte journalistische Videobeiträge. Aktuell arbeitet er für das New Mobility Magazin FUTURE MOVES und schreibt über nachhaltige Mobilität.

Donnerstag, 24.02.2022

Ab 9:00 Uhr

Ankommen

9:30 Uhr

Begrüßung und Organisatorisches

10:00 Uhr

Vortrag "Demokratie bilden - wie wir handeln lernen in einer unsicheren Welt", Marina Weisband

11:30 Uhr

Podiumsdiskussion mit Dr. Wolfgang Beutel, Bernt Gebauer, Thomas Gebauer, Prof. Dr. Kati Hannken-Illjes, Elias Hescher und Ralph Horstkötter

12:30 Uhr

Pause

13:30 Uhr

Workshop- und Themenraumphase I

15:00 Uhr

Pause

15:30 Uhr

Workshop- und Themenraumphase II

17:00 Uhr

Abschluss-Auswertung-Ausblick

Vortrag Marina Weisband

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Vortrag "Demokratie bilden - wie wir handeln lernen in einer unsicheren Welt"

Foto: Lars Borges "Demokratie bilden - wie wir handeln lernen in einer unsicheren Welt"

Referierende:

Marina Weisband, Diplom-Psychologin und Beteiligungspädagogin, Leiterin des aula-Projekts zur Schülerpartizipation

Kurzbeschreibung:

Für die Netzwerkaktivistin und studierte Politologin Marina Weisband ist die Digitalisierung die zweite Aufklärung. Doch sie hält es nicht für ausgemacht, dass die positiven Folgen der Digitalisierung überwiegen werden. Für Marina Weisband ist die Digitalisierung auch eine mächtige Waffe, die die Demokratie zerstören kann. Daher ist es notwendig, Formen der Partizipation zu finden, die Demokratie in der Schulkultur stärken können.

Sie ist die Begründerin von aula, einem Beteiligungsprogramm für Jugendliche, das für Schulen entwickelt wurde. Es ermöglicht Jugendlichen eine aktive Mitbestimmung.

Aula fördert demokratische Praktiken und Kompetenzen. Ihre These, dass Kinder und Jugendliche nur dann mündige Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie werden, wenn sie nicht nur etwas über demokratische Strukturen lernen, sondern sie aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, wird sie in ihrem interaktiven Vortrag entfalten.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Podiumsdiskussion

Dr. Wolfgang Beutel:

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz Universität Hannover,

Mitglied in der Auswahljury des Deutschen Schulpreises, Jurymitglied beim Bundeswettbewerb für Politische Bildung der BpB

Dr. Bernt Gebauer:

Leitung des Projekts "Gewaltprävention und Demokratielernen" (Projekt des Hessischen Kultusministeriums), langjährige Erfahrungen in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften u.a. an Hochschulen und dem Studienseminar für Gymnasien Heppenheim im Bereich Politische Bildung und Demokratielernen, KMK-Vertreter im Education Policy Advisers Network (EPAN) des Europarates, Gymnasiallehrer für die Fächer Politik/Wirtschaft und Englisch

Thomas Gebauer:

Lehrer an der Richtsberg-Gesamtschule Marburg, Künstler und Werkstattleiter der agent21 Zukunfts- und Reparaturwerkstatt

Prof. Dr. Kati Hannken-Illjes

Professorin für Sprechwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg

Elias Hescher:

1. Vorsitzender des Marburger Kinder- und Jugendparlaments

Ralph Horstkötter:

Leiter des Referats "Lehrkräftebildung, Aufsicht über die Hessische Lehrkräfteakademie, Qualitätsoffensive Mathematik" im Hessischen Kultusministerium

Workshopphase I - 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 1: Werte fallen nicht vom Himmel - Demokratiebildung in der Lehrkräfteausbildung als Voraussetzung für Demokratiearbeit in der Schule (AUSGEBUCHT)

Workshop 1:

Werte fallen nicht vom Himmel - Demokratiebildung in der Lehrkräfteausbildung als Voraussetzung für Demokratiearbeit in der Schule

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Christina Gruhne Ausbildungscoach und Fachausbilderin am Studienseminar Potsdam

Kurzbeschreibung:

Demokratische Kompetenzen sind in Rahmenlehrplänen und Schulgesetzen als klare Erziehungsziele formuliert. Respekt, Toleranz, Engagement, Gemeinwohl, Gewaltfreiheit, Solidarität usw. – Werte, die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Persönlichkeitsentwicklung auch durch die Institution Schule ausprägen sollen. Wie kann das gelingen und woher wissen die Lehrpersonen, wie sie die Lernenden zur Wertebildung anregen können? Und dann steht noch die Frage im Raum: Können Lehrpersonen demokratische Kompetenzen fördern, wenn sie diese selbst nicht ausgeprägt haben?Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 2: Flächennutzungskonflikte als Grundlage für demokratische Bildung an den Schulen unter Berücksichtigung von fächerübergreifendem Unterricht

Workshop 2:

Flächennutzungskonflikte als Grundlage für demokratische Bildung an den Schulen unter Berücksichtigung von fächerübergreifendem Unterricht

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Ursula Tilsner, Vorstandsmitglied des Landesverbandes Deutscher Schulgeographen e.V. in Hessen und Mitarbeiterin der Lehrkräfteakademie Hessen, Studienseminar für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen Heppenheim, Mitglied im bundesweiten Netzwerk Gesellschaftswissenschaften

Maik Wienecke, Ausgebildeter Lehrer für Politische Bildung und Geographie an Gymnasium und ggw. akademischer Mitarbeiter für das Bezugsfach Gesellschaftswissenschaften am Lehrstuhl der Didaktik der Geschichte der Universität Potsdam, Mitglied im bundesweiten Netzwerk Gesellschaftswissenschaften

Kurzbeschreibung:

Das Ziel ist es, zu verdeutlichen, dass Konflikte in der Gesellschaft das Produkt konstruktivistischer Ansätze sind, die aus einer mehrperspektivischen Betrachtung von Räumen und Diskussionen resultieren. Sie können durch demokratische Partizipation behandelt werden und einer möglichen Lösung zugeführt werden. Sowohl historische, politische als auch geographische Aspekte finden hier Eingang und stehen stellvertretend für einen fächerverbindenden gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht, der Kultur demokratisiert und gleichzeitig Bildung kultiviert. Um diesen fächerintegrativen Ansatz der DemokratieKulturBildung zu verdeutlichen, werden im Rahmen des Workshops selbstgewählte Beispiele von Flächennutzungskonflikten aus Schulregionen in Gruppen von höchstens 4 Personen anhand zuvor vorgestellter Methoden untersucht und gemeinsam ausgewertet. Im Anschluss erfolgen die Auswertung der Gruppenergebnisse und eine anschließende Diskussion inwiefern diese fächerverbindende Vorgehensweise Demokratie in der Schule bzw. eine Kultur des Miteinanders im Sinne von Gerechtigkeit und Partizipation stärkt.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 3: Demokratie und Nachhaltigkeit – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehrerausbildung

Workshop 3:

Demokratie und Nachhaltigkeit – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehrerausbildung

13:30 bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Grit Riedel, Fachausbilderin für Deutsch im Studienseminar Bernau bei Berlin/Brandenburg

Lisa Spitzer, Fachausbilderin Geografie am Studienseminar Cottbus, Lehrerin D/Geo Gym

Anja Zelmer, Fachausbilderin Geschichte am Studienseminar Potsdam, Lehrerin D/G/Politik Gym

Kurzbeschreibung:

Implementierung des übergreifenden Themas: Nachhaltige Entwicklung/ Lernen in Globalen Zusammenhängen in den Ausbildungsprozess von Lehramtsanwärterinnen. Schwerpunkte: inhaltliche und methodische Inputs zur Durchsetzung. Gruppenarbeit - Austausch - DiskussionInhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 4: MeTAzeit – Meditation, Training und Achtsamkeit im Schulalltag

Workshop 4:

MeTAzeit – Meditation, Training und Achtsamkeit im Schulalltag

13:30 bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Tina Schütze, Buchautorin, Mindfulness Mentorin und Gründerin der MeTAzeit gGmbH

Kurzbeschreibung:

MeTAzeit - für ein fröhliches, liebevolles und wertschätzendes Miteinander

Training – für eine gesunden, starken und beweglichen Körper

Achtsamkeit - für einen wachen, klaren und neugierigen Verstand, um ein Gewahrsein für das Hier und Jetzt zu entwickeln - ohne zu bewerten.

Darüber hinaus empfiehlt MeTAzeit eine zeitliche Struktur. Um vom Wollen ins Machen zu kommen, braucht es eine tägliche Struktur, die allen Beteiligten das gemeinsame Üben erleichtert. Nur so ist Primärprävention aktuell wirklich nachhaltig. MeTAzeit-Übungen sind kurze Impulse, einfache und wirkungsvolle Angebote, um gemeinsam die Welt der Achtsamkeit zu erforschen und dabei automatisch die sogenannten life skills, wichtige Lebenskompetenzen, wie Selbstwahrnehmung, Stressbewältigung, Beziehungsfähigkeit, Empathie und Mitgefühl, kreatives und kritisches Denken zu entwickeln, zu fördern und erhalten. Die Humboldt-Universität zu Berlin hat MeTAzeit an zwei Schulen erforscht und seine Wirksamkeit bewiesen. Jede einzelne Übung besitzt die Kraft wohltuend für Körper, Verstand und Seele zu wirken. In dieser Veranstaltung erfahren Sie, wie MeTAzeit funktioniert, wie es in Ihrer Schule eingebunden werden kann und erhalten erste Übungen aus den drei Themenfeldern, die Sie direkt nach dem Kurs in Ihrer Schule, in Ihrem Kollegium und Klassenzimmer anwenden können.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 5: Kulturelle Teilhabe als Aufgabe zukünftiger Lehrkräfte

Workshop 5:

Kulturelle Teilhabe als Aufgabe zukünftiger Lehrkräfte

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Susanne Block-Polat, Katja Gralherr, Thomas Greeske, Meike Pelzel, Kathrin Pelzer, Dr. Hajo Vogler, Seminarleitungen des Teams Kulturelle Bildung der Schulpraktischen Seminare Berlins

Kurzbeschreibung:

Die Kulturelle Bildung besitzt ein enges und weites Verständnis von Kultur. In einem ersten Zugriff zählen die unterschiedlichen gesellschaftlich ausgezeichneten Kulturgüter dazu, wohingegen auf der Alltagsebene unterschiedliche lebensweltliche Bereiche wie die Schule oder der Seminarbetrieb in den Blick genommen werden. Unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Teilhabe wird in diesem Workshop danach gefragt, wie sich zum einen die kulturelle Teilhabe in der Schule, im Unterricht und in der Ausbildung in der postdigitalen Gesellschaft verändert und welche Herausforderungen für zukünftige Lehrkräfte erwachsen, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Zum anderen werden Zugangsmöglichkeiten zu den weiterhin bestehenden traditionellen kulturellen Institutionen thematisiert, um danach zu fragen, wie diese im Rahmen der Partizipation erschlossen werden können.

In dem Forumsbeitrag werden für die beiden angesprochenen Kulturbegriffe beispielhafte Konzepte vorgestellt, die durch vereinzelte Übungen für die Seminararbeit begleitet werden.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 6: Theater im öffentlichen Raum - Workshop zum darstellenden Spiel

Workshop 6:

Theater im öffentlichen Raum - Workshop zum darstellenden Spiel

13:30 Uhr bis 15:00 UhrWorkshopleitung:

Ina Keppel, Dipl. Theaterwissenschaftlerin, Studienrätin an einem beruflichen Gymnasium mit den Fächern Darstellendes Spiel, Philosophie/Ethik und Deutsch, Fortbildnerin „Kreative Unterrichtspraxis" in den Bereichen Theater/Tanz und Literatur, Landeskoordinatorin KulturSchule /Büro Kulturelle BildungKurzbeschreibung:

Theater ist eine praktische, ganzheitliche Vorgehensweise, sich mit gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen. Wenn man den Wirkungsort des Theaters nun auch noch im öffentlichen Raum ansiedelt, erreicht man mit den theatralen Aktionen ganz verschiedene Menschen. In unserem stark digitalisierten Alltag bietet uns der Stadtraum die Möglichkeit etwas über unsere Gesellschaft zu erfahren und diese in nächsten Schritt mit der theatralen Aktion etwas zu verändern.Dieser Workshop will einen Einblick geben, wie man den (digitalen) Klassenraum verlassen kann, um im öffentlichen Raum mit Abstand in soziale Interaktionen zu treten. Wir starten mit einem Input zum öffentlichen Raum als künstlerischem Wirkungsort und seinen vielfältigen Möglichkeiten. Dann werden Aufgabenstellungen vorgestellt aus denen wir exemplarisch konkrete Szenen/Aktionen/Interventionen entwickeln, die im Anschluss im Stadtraum durchgeführt werden können.

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 7: Das Spiel mit den Dingen - ein Theater-, Sprach- und Spieleworkshop

Workshop 7:

Das Spiel mit den Dingen - ein Theater-, Sprach- und Spieleworkshop

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Simone Neuroth, Spiel- und Theaterpädagogin, Dipl. Pädagogin, M.A. Kulturelle Bildung an Schulen, Lehrerin an einer Fachschule für Sozialwesen mit den Schwerpunkten Spiel, Theater und Erlebnispädagogik, Ausbilderin für angehende Theaterlehrkräfte, Fortbildnerin „Kreative Unterrichtspraxis"/ Büro Kulturelle Bildung

Kurzbeschreibung:

In den vielen Dinge, die uns umgeben, stecken verborgene Geschichten, Erinnerungen und unendlich viele Möglichkeiten des Ausdrucks. Wir werfen einen neugierigen Blick auf die Gegenstände und Materialien unseres Alltags. In verschiedenen kleinen Übungen und Experimenten entdecken und erforschen wir sie, bis sie uns ihr Eigenleben offenbaren. Sie sind Erzählanlass, Spielpartner, Requisit und mehr. Das Ding kann zur Sprache bringen, was wir mit Worten schlecht ausdrücken können. De Dinge sagen oft das, was wir uns nicht zu sagen wagen.

Die Arbeit mit Objekten eröffnet für Schüler*innen eine Chance des (Selbst-) Ausdrucks, Objekte bilden die Brücke zwischen dem eigenen Empfinden und der äußeren Realität. Indem die Schüler*innen Objekte animieren, sprechen sie auch über sich, ihre Empfindungen und Wahrnehmungen. Sie verarbeiten und gestalten gesellschaftliche Realität.

In unserem Workshop untersuchen wir spielerisch durch praktische Übungen und szenische Improvisationen die Wechselbeziehung zwischen Spieler*in und Objekt. Was will uns der Gegenstand erzählen? Was kann ich mit seiner Hilfe ausdrücken? Wie kann ich dem „Ding“ Leben einhauchen? Und was kann ich erzählen?

Wir untersuchen zunächst die Eigenschaften des Objektes oder des Materials. Wie fühlt es sich an, wie bewegt es sich? Welche Assoziationen weckt das Objekt. Wir probieren verschiedene Möglichkeiten aus, das Objekt theatral oder performativ zu verwenden. Der spielerische Umgang mit „den Dingen“ eröffnet neue Möglichkeiten des Ausdrucks. Wir erlernen Animationstechniken, um Objekte als Figuren ins Spiel zu bringen. Was kann das jeweilige Objekt in einer Szene tatsächlich darstellen? Was ist die Sprache des Objektes? Wir hauchen den Dingen Leben ein und beseelen sie, indem wir uns mit ihnen vertraut machen. So eröffnen sich einfache Möglichkeiten des Ausdrucks hinter, vor oder mit dem Objekt.

Auch im Onlineformat arbeiten wir trotz digitaler Distanz ganz analog miteinander. Die Übungen und Spiele sind so ausgewählt, dass jede*r sie zuhause einfach umsetzen kann.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 23: Wenn Bilder etwas tun - Neue transdisziplinäre Wege, Bilder im Unterricht zu behandeln

Workshop 23:

Wenn Bilder etwas tun - Neue transdisziplinäre Wege, Bilder im Unterricht zu behandeln

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Worlshopleitung:

Dr. Stefan Wilsmann, Lehrer für die Fächer Kunst und Sozialwissenschaften, Fachleiter Kunst und Kernseminarleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Bonn, Autor des Buches „Individuelle Förderung im Kunstunterricht“

Kurzbeschreibung:

Von der Bildbeschreibung im Fach Deutsch in Klasse 5 bis hin zum Kunstunterricht der gymnasialen Oberstufe: stets geht es vorrangig im Unterrichtsgeschehen darum, bildimmanent Lagebeziehungen zu benennen und Sichtbares in eine Ordnung zu bringen. Dabei leben Bilder in alltäglicher Bildpraxis mehr und mehr vom Kontext und immer weniger von dem, was man allgemeinhin Content nennt. So zählt immer weniger, was auf den Bildern „drauf“ ist, sondern mehr, in welchem Rahmen sie präsentiert werden. Es ist eben dieser Kontext – wahlweise: Rahmen -, der vor allem in digitaler Bildkommunikation über die Relevanz und über seine Wirkung entscheidet.

Inwiefern rufen Bilder zu Handlungen auf? Wenn wir der Tatsache Beachtung schenken, dass sich demokratiefeindliche Botschaften nachhaltig bildbasiert verbreiten und bei verschiedenen Formen des Cybermobbings beginnend bis hin zu so genannten Deepfakes realisieren, dass und wie visuelle Kommunikation Kernelement von Hate Speech ist, lohnt eine Auseinandersetzung darüber, ob bzw., wenn ja wie sich die einzelnen Fächer, sowohl die Leitlinie Vielfalt als auch das Handlungsfeld Erziehen des Kerncurriculum NRW betreffend, in ihrem Fokus auf Bildkompetenz ggf. neu auszurichten haben.

In diesem Workshop soll es nach einem Kurzvortrag zu Beginn darum gehen, aus den verschiedenen Fächern, in denen Bilder eine Rolle spielen (Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaft, Politik, Religion, Kunst), heraus neue Impulse zu entwickeln, um Kindern und Jugendlichen präventiv Kompetenzen im Umgang mit demokratie- oder gar menschenfeindlichen Bildern mit an die Hand zu geben.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 25: Empowerment-Orientiert Unterrichten

Workshop 25:

Empowerment-Orientiert Unterrichten

13:30 bis 15:00 Uhr

Workshopleitung:

Dr. Nkechi Madubuko ist Diversity Trainerin, promovierte Soziologin, Autorin und freie Moderatorin.

Kurzbeschreibung:

Es gibt zahlreiche Ansätze empowerment-orientierten Unterricht zu gestalten. Ich stelle Ihnen dazu mein Konzept vor. Vieles an Diskriminierungen erfolgt über die Kommunikation zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen oder unter Schüler:innen, über (un)bewusste Zuschreibungen, durch Abwertungen in den Lerninhalten oder weil es keinen Diskriminierungschutz gibt. Der Workshop thematisiert unter anderen die Fragen: Wie können wir Erfahrungen von Alltagsrassismus bei Schüler:innen differenziert wahrnehmen und berücksichtigen und was bedeutet Empowerment in diesem Kontext? Es lohnt sich zu überlegen, wie man selbst die Vielfalt der eigenen Schüler:innen wahrnimmt.

Themenraumphase I - 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 1: Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

Themenraum 1:

Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

13:30 Uhr bis 14:10 Uhr

Themenraumleitung:

Dr. Benjamin Stello, Lehrer für die Fächer Geschichte, Deutsch und Wirtschaft / Politik an Gymnasien und Landesfachberater für Geschichte, zuständig für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein zuständig.

Kurzbeschreibung:

Im schulischen Bildungswesen werden immer wieder Entscheidungen von oben angeordnet: Lehrpläne sind beispielsweise per se bürokratische Vorgaben. Gleichzeitig wird versucht, diese nicht nur vorzustellen, sondern den Rezipient*innen so überzeugend näher zu bringen, dass eine Umsetzung ermöglicht und erleichtert wird. Daraus können im Beispiel der Lehrplanentwicklung und -durchsetzung aber kaum demokratische Strukturen werden, weil hier eine Rückkopplung nur in wenigen Fällen zu grundlegenden Änderungen führt. Gleichzeitig wird jede ministerielle Vorgabe ohne mindestens Akzeptanz der Akteure scheitern. Im Themenraum wird zunächst an ausgewählten Beispielen demonstriert, wie solche Verfahren der Implementation von Lehrplänen typischerweise ablaufen. Anschließend sollen Möglichkeiten diskutiert werden, wie die sich anscheinend unversöhnlich gegenüber stehenden Bildungsvorgaben und demokratischen Strukturen vielleicht doch ein wenig versöhnt werden könnten.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 3: Wie bilden wir Lehrkräfte aus, die Demokratie in der Schule stärken? Ein Praxisbeispiel aus Schleswig-Holstein

Themenraum 3:

Wie bilden wir Lehrkräfte aus, die Demokratie in der Schule stärken? Ein Praxisbeispiel aus Schleswig-Holstein

13:30 Uhr bis 14:10 Uhr

Themenraumleitung:

Marco Kahlund, Hauptamtlicher Studienleiter beim Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (Abteilung Gemeinschaftsschulen) für das Fach Wirtschaft/Politik

Kurzbeschreibung:

Zum Jahr der politischen Bildung im Jahre 2019 hat das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) ein Projekt in der Lehrkräfteausbildung durchgeführt. Ziel war es, die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst entsprechend darauf vorzubereiten, die Demokratie in der Schule zu stärken. Während des Vortrags wird auf die rechtlichen und fachlichen Grundlagen für einen fächerübergreifenden Ansatz eingegangen. Anschließend wird das Projekt des IQSH zum „Jahr der politischen Bildung vorgestellt. Abschließend wird erläutert, wie nach Ende des Projekts, ein nachhaltiges Angebot für die Studienleitungen und den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst aufgebaut wurde.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 4: Werkzeugkasten agent21 - Biegeneck

Themenraum 4:

Werkzeugkasten agent21 - Biegeneck

13:30 Uhr bis 14:10 Uhr

Themenraumleitung:

Thomas Gebauer, Lehrer an der Gesamtschule am Richtsberg Marburg, Werkstattleiter der agent21 Zukunfts- und Reparaturwerkstatt

Kurzbeschreibung:

"Bildung ist der Schlüssel, mit dem wir Kinder und Jugendliche stark und kompetent für ihre Zukunft

machen. Die agent21-ZukunftsWerkstatt bietet gute Voraussetzungen, um vor allem die Rohstoffe Zeit und Ruhe mit Kindern und Jugendlichen zu entdecken und in klugen Lernprozessen wahrzunehmen. Schwerpunkte dieser Lernprozesse sind: Werkzeugentwicklung und Werkzeuggebrauch (...).

Raum und Zeit für Vorstellung, Austausch und Diskussion zu "Exemplarisches Werkzeug 1.: Biegeneck". - Wie kann dieses Projekt im Sinne von DemokratieKulturBildung in Schule und Ausbildung vorgestellt oder eingebunden werden?Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 5: Digitale Lerngemeinschaften im Fach Sozialkunde. Ein Projekt zur Theorie-Praxis-Verzahnung in der Lehramtsausbildung

Themenraum 5:

Digitale Lerngemeinschaften im Fach Sozialkunde. Ein Projekt zur Theorie-Praxis-Verzahnung in der Lehramtsausbildung

13:30 Uhr bis 14:10 Uhr

Themenraumleitung:

Univ.-Prof. Dr. Michael May, Universität Jena, Institut für Politikwissenschaft

Kurzbeschreibung:

Im März 2020 startete das Projekt Digitale Lerngemeinschaften zur kohärenten Lernbegleitung (DiLe) im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung an der Universität Jena. Unterstützt von digitalen Lernformaten vernetzen sich Akteure der Universität mit den Lehramtsstudierenden und Lehrpersonen an den Praxissemesterschulen mit dem Ziel, Praktikumslehrpersonen für die professionelle Lernbegleitung von Studierenden fortzubilden. Das Projekt umfasst pädagogische, psychologische und fachdidaktische Anteile. Für die Sozialkundedidaktik, die im Themenraum exemplarisch vorgestellt wird, stehen dabei Fragen politischer Urteils- und Handlungskompetenz im Mittelpunkt.

Weiterführende Informationen: https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/lehrerbildung/de/newsletter/_documents/digitale-lerngemeinschaften-ve-sionelle-lerngelegenheit-dient.htmlInhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 6: Theater Direkt – Das Theater der Zuschauer

Themenraum 6:

Theater Direkt – Das Theater der Zuschauer

14:15 Uhr bis 14:55 Uhr

Themenraumleitung:

Lorenz Hippe, Theaterpädagoge, Dramaturg, Regisseur

Kurzbeschreibung:

Wie initiiert man kreative Prozesse bei Schülerinnen und Schülern? Welche Haltungen und Methoden sind dabei hilfreich? Der Workshop gibt eine praktische Einführung in die offene Fragetechnik des Theaters Direkt (Instant Theatre) und skizziert Möglichkeiten eines künstlerischen Labors.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 2: Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

Themenraum 2:

Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

14:15 Uhr bis 14:55 Uhr

Themenraumleitung:

Dr. Benjamin Stello, Lehrer für die Fächer Geschichte, Deutsch und Wirtschaft / Politik an Gymnasien und Landesfachberater für Geschichte, zuständig für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein zuständig.

Kurzbeschreibung:

Im schulischen Bildungswesen werden immer wieder Entscheidungen von oben angeordnet: Lehrpläne sind beispielsweise per se bürokratische Vorgaben. Gleichzeitig wird versucht, diese nicht nur vorzustellen, sondern den Rezipient*innen so überzeugend näher zu bringen, dass eine Umsetzung ermöglicht und erleichtert wird. Daraus können im Beispiel der Lehrplanentwicklung und -durchsetzung aber kaum demokratische Strukturen werden, weil hier eine Rückkopplung nur in wenigen Fällen zu grundlegenden Änderungen führt. Gleichzeitig wird jede ministerielle Vorgabe ohne mindestens Akzeptanz der Akteure scheitern. Im Themenraum wird zunächst an ausgewählten Beispielen demonstriert, wie solche Verfahren der Implementation von Lehrplänen typischerweise ablaufen. Anschließend sollen Möglichkeiten diskutiert werden, wie die sich anscheinend unversöhnlich gegenüber stehenden Bildungsvorgaben und demokratischen Strukturen vielleicht doch ein wenig versöhnt werden könnten.

Workshopphase II - 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 8: Werte fallen nicht vom Himmel - Demokratiebildung in der Lehrkräfteausbildung als Voraussetzung für Demokratiearbeit in der Schule (AUSGEBUCHT)

Workshop 8:

Werte fallen nicht vom Himmel - Demokratiebildung in der Lehrkräfteausbildung als Voraussetzung für Demokratiearbeit in der Schule

15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Christina Gruhne, Ausbildungscoach und Fachausbilderin am Studienseminar Potsdam

Kurzbeschreibung:

Demokratische Kompetenzen sind in Rahmenlehrplänen und Schulgesetzen als klare Erziehungsziele formuliert. Respekt, Toleranz, Engagement, Gemeinwohl, Gewaltfreiheit, Solidarität usw. – Werte, die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Persönlichkeitsentwicklung auch durch die Institution Schule ausprägen sollen. Wie kann das gelingen und woher wissen die Lehrpersonen, wie sie die Lernenden zur Wertebildung anregen können? Und dann steht noch die Frage im Raum: Können Lehrpersonen demokratische Kompetenzen fördern, wenn sie diese selbst nicht ausgeprägt haben?Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 9: Theater Direkt - Das Theater der Zuschauer

Workshop 9:

Theater Direkt - Das Theater der Zuschauer

15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Lorenz Hippe, Theaterpädagoge, Dramaturg, Regisseur

Kurzbeschreibung:

Wie initiiert man kreative Prozesse bei Schülerinnen und Schülern? Welche Haltungen und Methoden sind dabei hilfreich? Der Workshop gibt eine praktische Einführung in die offene Fragetechnik des Theater Direkt (Instant Theatre) und skizziert Möglichkeiten eines künstlerischen Labors.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 10: Demokratie und Nachhaltigkeit – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehrerausbildung

Workshop 10:

Demokratie und Nachhaltigkeit – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehrerausbildung

15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Grit Riedel, Fachausbilderin für Deutsch im Studienseminar Bernau bei Berlin/Brandenburg

Lisa Spitzer, Fachausbilderin Geografie am Studienseminar Cottbus, Lehrerin D/Geo Gym

Anja Zelmer, Fachausbilderin Geschichte am Studienseminar Potsdam, Lehrerin D/G/Politik Gym

Kurzbeschreibung:

Implementierung des übergreifenden Themas: Nachhaltige Entwicklung/ Lernen in Globalen Zusammenhängen in den Ausbildungsprozess von Lehramtsanwärterinnen. Schwerpunkte: inhaltliche und methodische Inputs zur Durchsetzung. Gruppenarbeit - Austausch - DiskussionInhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 11: Das Neue wagen für eine Kultur der Demokratie und Potentialentfaltung

Workshop 11:

Das Neue wagen für eine Kultur der Demokratie und Potentialentfaltung

15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Magret Rasfeld, Schulleiterin i.R., BNE-Expertin, Autorin, Speakerin

Kurzbeschreibung:

Da die Kompetenzformulierungen der Bereiche „BNE“ und „Bildung für Demokratie“ eine große Schnittmenge aufweisen, bieten sich im Workshop Chancen, gemeinsam Transferideen für den Unterricht und die Seminarveranstaltung zu diskutieren.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 12: Kulturelle Teilhabe als Aufgabe zukünftiger Lehrkräfte

Workshop 12:

Kulturelle Teilhabe als Aufgabe zukünftiger Lehrkräfte

15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Susanne Block-Polat, Katja Gralheer, Thomas Greeske, Meike Pelzel, Kathrin Pelzer, Dr. Hajo Vogler, Seminarleitungen des Teams Kulturelle Bildung der Schulpraktischen Seminare Berlins

Kurzbeschreibung:

Die Kulturelle Bildung besitzt ein enges und weites Verständnis von Kultur. In einem ersten Zugriff zählen die unterschiedlichen gesellschaftlich ausgezeichneten Kulturgüter dazu, wohingegen auf der Alltagsebene unterschiedliche lebensweltliche Bereiche wie die Schule oder der Seminarbetrieb in den Blick genommen werden. Unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Teilhabe wird in diesem Workshop danach gefragt, wie sich zum einen die kulturelle Teilhabe in der Schule, im Unterricht und in der Ausbildung in der postdigitalen Gesellschaft verändert und welche Herausforderungen für zukünftige Lehrkräfte erwachsen, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Zum anderen werden Zugangsmöglichkeiten zu den weiterhin bestehenden traditionellen kulturellen Institutionen thematisiert, um danach zu fragen, wie diese im Rahmen der Partizipation erschlossen werden können. In dem Forumsbeitrag werden mit der Methode Markt der Möglichkeiten für die beiden angesprochenen Kulturbegriffe beispielhafte Konzepte vorgestellt, die durch vereinzelte Übungen für die Seminararbeit begleitet werden.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 13: Werkzeugkasten agent21 - Conference of the Children

Workshop 13:

Werkzeugkasten agent21 - Conference of the Children

15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Thomas Gebauer, Lehrer an der Gesamtschule am Richtsberg Marburg, Werkstattleiter der agent21 Zukunfts- und Reparaturwerkstatt

Kurzbeschreibung:

"Bildung ist der Schlüssel, mit dem wir Kinder und Jugendliche stark und kompetent für ihre Zukunft machen. Die agent21-ZukunftsWerkstatt bietet gute Voraussetzungen, um vor allem die Rohstoffe Zeit und Ruhe mit Kindern und Jugendlichen zu entdecken und in klugen Lernprozessen wahrzunehmen. Schwerpunkte dieser Lernprozesse sind: Werkzeugentwicklung und Werkzeuggebrauch (...).

Raum und Zeit für Vorstellung, Austausch und Diskussion zu "Exemplarisches Werkzeug 2.: Conference of the children". - Wie kann dieses Projekt im Sinne von DemokratieKulturBildung in Schule und Ausbildung vorgestellt oder eingebunden werden?Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 14: Der Referenzrahmen "Kompetenzen für eine demokratische Kultur" (RFCDC) als Tool in der Weiterentwicklung einer demokratischen Unterrichts- und Schulkultur"

Workshop 14:

Der Referenzrahmen "Kompetenzen für eine demokratische Kultur" (RFCDC) als Tool in der Weiterentwicklung einer demokratischen Unterrichts- und Schulkultur"

15:30 bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Dr. Bernt Gebauer, Projektleiter des Projekts "Gewaltprävention und Demokratielernen" des Hessischen Kultusministeriums, KMK-Koordinator "Education Policy Advisors Network" des Europarates

Nikola Poitzmann, Landeskoordinatorin Süd im Projekt "Gewaltprävention und Demokratielernen" des Hessischen Kultusministeriums

Kurzbeschreibung:

Dieser Workshop lädt dazu ein, sich mit ausgewählten demokratiepädagogischen schulischen Projekten mit künstlerisch-medialen Bezug auseinanderzusetzen, die erfolgreich an etablierten Wettbewerben teilgenommen haben (Demokratisch Handeln; Bundeszentrale für Politische Bildung; Democratic Schools Network). Auch auf die Bedeutung dieser Arbeit für die gesamte Schulgemeinde wird eingegangen. Weiterhin wird eine spielerische Verknüpfung mit dem europäischen Demokratielernansatz „Kompetenzen für eine demokratische Kultur“ (RFCDC) des Europarates angeboten.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 15: Identität, Zugehörigkeit und Text - Kreatives Schreiben als Chance

Workshop 15:

Ja, genau hier gehöre ich hin. Identität, Zugehörigkeit und Text - Kreatives Schreiben als Chance

15:30 bis 17:00 Uhr

Workshopleitung:

Dr. Erika Schellenberger, Herausgeberin von drei Anthologien mit Texten von jugendlichen Nachwuchsautoren, zuletzt „In diesem Wald findest du nichts mehr.

Dilek Güngör, Leitet Schreibwerkstätten zum biografisch-transkulturellen Schreiben mit Jugendlichen, so auch bei „SchreibKunst“.

Kurzbeschreibung:

Einführung in das Hessische Landesprogramm zur literarischen Kreativitätsförderung „SchreibKunst“. Schülerinnen und Schüler lesen ihre Texte, die in Schreibwerkstätten, u.a. in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Frankfurt entstanden sind. Vorgetragen werden:

Maimuna Trawalley: "Der Schüleraustausch oder Falsche Freunde. Etc.", Ana Martinez Gallego: "Normal" und Silva Hasan: "Normalität".

Moderation Dilek Güngör. Textbeispiele zum Thema Partizipation und Ausgrenzung geben Aufschluss über ästhetisch-literarische Zugangsweisen im Demokratielernen. Diskussion mit den Jugendlichen.

Themenraumphase II - 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 8: Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

Themenraum 8:

Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

15:30 Uhr bis 16:10 Uhr

Themenraumleitung:

Dr. Benjamin Stello, Lehrer für die Fächer Geschichte, Deutsch und Wirtschaft / Politik an Gymnasien und Landesfachberater für Geschichte, zuständig für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein zuständig.

Kurzbeschreibung:

Im schulischen Bildungswesen werden immer wieder Entscheidungen von oben angeordnet: Lehrpläne sind beispielsweise per se bürokratische Vorgaben. Gleichzeitig wird versucht, diese nicht nur vorzustellen, sondern den Rezipient*innen so überzeugend näher zu bringen, dass eine Umsetzung ermöglicht und erleichtert wird. Daraus können im Beispiel der Lehrplanentwicklung und -durchsetzung aber kaum demokratische Strukturen werden, weil hier eine Rückkopplung nur in wenigen Fällen zu grundlegenden Änderungen führt. Gleichzeitig wird jede ministerielle Vorgabe ohne mindestens Akzeptanz der Akteure scheitern. Im Themenraum wird zunächst an ausgewählten Beispielen demonstriert, wie solche Verfahren der Implementation von Lehrplänen typischerweise ablaufen. Anschließend sollen Möglichkeiten diskutiert werden, wie die sich anscheinend unversöhnlich gegenüber stehenden Bildungsvorgaben und demokratischen Strukturen vielleicht doch ein wenig versöhnt werden könnten.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 12: Kann man Partizipation lernen? (ausgebucht)

Themenraum 12:

Kann man Partizipation lernen?

15:30 Uhr bis 16:10 Uhr

Themenraumleitung:

Dirk Witt, LIA Hamburg, Fachseminarleiter Lernbereich Gesellschaftswissenschaften Abteilung Ausbildung

Kurzbeschreibung:

In den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern bzw. im gesellschaftswissenschaftlichen Fächerverbund stehen die politische Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler und die Partizipationsfähigkeit in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft im Zentrum der Unterrichtsziele. Doch wie kann man etwas lehren, dass vor allem auf das Leben nach der Schule vorbereitet? Im Themenraum sollen Fachseminarthemen vorgestellt und diskutiert werden, sodass Referendarinnen und Referendare befähigt werden, die Unterrichtsziele der Partizipation in ihrem Unterricht aufzunehmen.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 14: Kulturelle Bildung im Kontext von Demokratiebildung und gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen

Themenraum 14:

Kulturelle Bildung im Kontext von Demokratiebildung und gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen

15:30 Uhr bis 16:10 Uhr

Themenraumleitung:

Marcus Kauer, Ministerialrat und Referatsleiter für Kulturelle Bildung im Hessischen Kultusministerium

Kurzbeschreibung:

Über 500 Schulen arbeiten in Hessen in Formaten kultureller Bildung des Hessischen Kultusministeriums. Nahezu alle Bundesländer vernetzen sich im Programm Kreativpotentiale, um die Kulturelle Bildung fest im Bildungswesen zu verankern. Schulen in diesem Netzwerk berichten von einer deutlichen Zunahme der Arbeitsplatzzufriedenheit, von aktivierten Kindern und Lerngruppen, von einer Identifikation mit dem Lernort - schulformübergreifend. Im Themenraum werden Fragen wie "Warum geschieht dies?", "Welches Potential steckt in der Kulturellen Bildung?" in den Blick genommen.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 9: Wie bilden wir Lehrkräfte aus, die Demokratie in der Schule stärken? Ein Praxisbeispiel aus Schleswig-Holstein

Themenraum 9:

Wie bilden wir Lehrkräfte aus, die Demokratie in der Schule stärken? Ein Praxisbeispiel aus Schleswig-Holstein

15:30 bis 16:10 Uhr

Themenraumleitung:

Marco Kahlund, Hauptamtlicher Studienleiter beim Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (Abteilung Gemeinschaftsschulen) für das Fach Wirtschaft/Politik

Kurzbeschreibung:

Zum Jahr der politischen Bildung im Jahre 2019 hat das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) ein Projekt in der Lehrkräfteausbildung durchgeführt. Ziel war es, die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst entsprechend darauf vorzubereiten, die Demokratie in der Schule zu stärken. Während des Vortrags wird auf die rechtlichen und fachlichen Grundlagen für einen fächerübergreifenden Ansatz eingegangen. Anschließend wird das Projekt des IQSH zum „Jahr der politischen Bildung vorgestellt. Abschließend wird erläutert, wie nach Ende des Projekts, ein nachhaltiges Angebot für die Studienleitungen und den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst aufgebaut wurde.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 10: Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

Themenraum 10:

Bildungsvorgaben und demokratische Strukturen – unvereinbar?

16:15 Uhr bis 16:55 Uhr

Themenraumleitung:

Dr. Benjamin Stello, Lehrer für die Fächer Geschichte, Deutsch und Wirtschaft / Politik an Gymnasien und Landesfachberater für Geschichte, zuständig für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein zuständig.

Kurzbeschreibung:

Im schulischen Bildungswesen werden immer wieder Entscheidungen von oben angeordnet: Lehrpläne sind beispielsweise per se bürokratische Vorgaben. Gleichzeitig wird versucht, diese nicht nur vorzustellen, sondern den Rezipient*innen so überzeugend näher zu bringen, dass eine Umsetzung ermöglicht und erleichtert wird. Daraus können im Beispiel der Lehrplanentwicklung und -durchsetzung aber kaum demokratische Strukturen werden, weil hier eine Rückkopplung nur in wenigen Fällen zu grundlegenden Änderungen führt. Gleichzeitig wird jede ministerielle Vorgabe ohne mindestens Akzeptanz der Akteure scheitern. Im Themenraum wird zunächst an ausgewählten Beispielen demonstriert, wie solche Verfahren der Implementation von Lehrplänen typischerweise ablaufen. Anschließend sollen Möglichkeiten diskutiert werden, wie die sich anscheinend unversöhnlich gegenüber stehenden Bildungsvorgaben und demokratischen Strukturen vielleicht doch ein wenig versöhnt werden könnten.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 13: Kann man Partizipation lernen? (ausgebucht)

Themenraum 13:

Kann man Partizipation lernen?

16:15 Uhr bis 16:55 Uhr

Themenraumleitung:

Dirk Witt, LIA Hamburg, Fachseminarleiter Lernbereich Gesellschaftswissenschaften Abteilung Ausbildung

Kurzbeschreibung:

In den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern bzw. im gesellschaftswissenschaftlichen Fächerverbund stehen die politische Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler und die Partizipationsfähigkeit in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft im Zentrum der Unterrichtsziele. Doch wie kann man etwas lehren, dass vor allem auf das Leben nach der Schule vorbereitet? Im Themenraum sollen Fachseminarthemen vorgestellt und diskutiert werden, sodass Referendarinnen und Referendare befähigt werden, die Unterrichtsziele der Partizipation in ihrem Unterricht aufzunehmen.

Freitag, 25.02.2022

8:30 Uhr

Begrüßung, Rückblick und Ausblick auf die Tagung

9:00 Uhr

Workshop- und Themenraumphase

10:30 Uhr

Pause

11:00 Uhr

Austauschrunden im Barcampformat - Mitwirkende und Teilnehmende können in diesem Slot einen eigenen digitalen Raum anbieten und sich zu einem selbstgewählten Thema verabreden.

12:00 Uhr

Pause

13:00 Uhr

Vortrag „Schule macht Demokratie? Wie geht das?“, Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel und Dr. Wolfgang Beutel

14:30 Uhr

Rückblick 20 Jahre Expert:innentagung, Marianne Huttel und Heike Scheika

15:00 Uhr

Staffelübergabe Abschluss-Ausblick-Abschied

Workshopphase - 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 16: Das geht mich nichts an – ich bin doch kein*e Politiklehrer*in (?)

Workshop 16:

Das geht mich nichts an – ich bin doch kein*e Politiklehrer*in (?)

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Sabine Beyer und Anja Legrand Ausbildungscoaches und Fachausbilderinnen am Studienseminar Potsdam

Kurzbeschreibung:

Ausgehend von der eigenen Verunsicherung und Betroffenheit angesichts des Mordes an dem französischen Lehrer Samuel Paty im Herbst 2020 haben wir in der pädagogischen Werkstattwoche im Studienseminar Potsdam im Januar 2021 einen Workshop durchgeführt mit dem Titel „Das geht mich nichts an – ich bin doch kein*e Politiklehrer*in! - Haltung zeigen in Zeiten von Verschwörungsmythen, Trumpismus und Fake News“ – Aus diesem Workshop haben sich monatliche Online-Treffen mit Referendar*innen und Lehrer*innen ergeben, in denen aktuelle Fälle aus der eigenen Praxis diskutiert werden können. Wir möchten kurz über diese Erfahrungen berichten und dann zu einem Austausch einladen, wie man dieses Thema in die Ausbildung der Lehrer*innen aller Fächer einbeziehen kann.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 17: Demokratiebildung als Haltung?! – Implikationen und Herausforderungen für die Lehrkräftebildung

Workshop 17:

Demokratiebildung als Haltung?! – Implikationen und Herausforderungen für die Lehrkräftebildung

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Dr. Reiner Becker, Leiter des Demokratiezentrums im Beratungsnetzwerk Hessen, Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, Philipps-Universität Marburg, Institut für Erziehungswissenschaft

Prof. Dr. Susann Gessner, Philipps-Universität Marburg, Didaktik der politischen Bildung

Philipp Klingler, Philipps-Universität Marburg, Didaktik der politischen Bildung

Kurzbeschreibung:

Demokratien stehen unter Druck: Rechtsextremistische Angriffe, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, rechtspopulistische Parteien in den Parlamenten, soziale Ungleichheit und ein schwindendes Vertrauen in die demokratischen Institutionen sind nur einige der Diagnosen, die den westlichen Demokratien zurzeit gestellt werden. Oskar Negt hat herausgestellt, dass die Demokratie nicht nur „die anstrengendste und verletzlichste Gesellschaftsordnung“ ist (Negt, 2016, S. 511), sondern auch die „einzige staatliche verfasste Gesellschaftsordnung, die in ständig erneuter Kraftanstrengung gelernt werden muss“ (Negt, 2016, S. 520). Schule als zentrale Sozialisationsinstanz, die von allen Kindern und Jugendlichen besucht wird, eröffnet gerade dadurch für die Demokratiebildung in einer pluralistischen Gesellschaft große Chancen. Allerdings ist diese Potenzial mit der Frage verbunden, mit welcher Haltung Lehrkräfte im Kontext von Schule und Unterricht gesellschaftspolitische Herausforderungen, wie bspw. dem zunehmenden Populismus und der Verbreitung antidemokratischer Haltungen begegnen (können) und inwiefern es dazu Lehr- und Seminarangeboten bedarf, die Studierenden und angehenden Lehrkräften ermöglichen, ihre Haltung im Kontext pädagogisch- didaktischer Settings und im Beziehungsgeschehen mit den Schüler:innen zu reflektieren, nicht zuletzt um handlungsfähig zu werden. Im Workshop möchten wir mit den Teilnehmenden an schul- und unterrichtsbezogenen Beispielen diskutieren und hinterfragen, inwiefern Haltung kein nur normativ zu bestimmendes Konzept ist und welche Konsequenzen sich daraus für die eigene professionelle Haltung ziehen lassen.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 18: Demokratische Prozesse ohne Verlierer in der Schule ermöglichen

Workshop 18:

Demokratische Prozesse ohne Verlierer in der Schule ermöglichen

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Doris Kästner, Annekatrin Geißler, Zwei engagierte Hauptausbildungsleiterinnen aus der Ausbildungsstätte für das Lehramt an Gymnasien Dresden/Sachsen

Kurzbeschreibung:

„Die Achtung vor einem Menschen zeigt sich im Umgang mit seinem Nein.“ Dr. Erich Visotschnig; SK Miterfinder, ISYKONSENS International

Mehrheitsabstimmungen führen unter Umständen zu viel Frust bei denen, die überstimmt wurden. Doch wie kommt man zu Entscheidungen, die möglichst von allen mitgetragen werden? Beim Systemischen Konsensieren treffen Gruppen pragmatische Entscheidungen. Gleichzeitig wird die Kultur des Miteinander Redens, Verhandelns, Lebens, beachtet. Anhand eines praktischen Beispiels wird den Teilnehmenden des Workshops das Systemische Konsensieren erläutert. Mithilfe der Plattform https://acceptify.at wird zusätzlich demonstriert, wie das System im digitalen Raum funktioniert. Die Teilnehmenden sind zur aktiven Mitarbeit und zum Diskurs eingeladen.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 19: Theater Direkt - Das Theater der Zuschauer

Workshop 19:

Theater Direkt - Das Theater der Zuschauer

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Lorenz Hippe, Theaterpädagoge, Dramaturg, Regisseur

Kurzbeschreibung:

Wie initiiert man kreative Prozesse bei Schülerinnen und Schülern? Welche Haltungen und Methoden sind dabei hilfreich? Der Workshop gibt eine praktische Einführung in die offene Fragetechnik des Theater Direkt (Instant Theatre) und skizziert Möglichkeiten eines künstlerischen Labors.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 20: Bildung für Demokratie und Bildung für nachhaltige Entwicklung - zwei Beschlüsse - eine große Schnittmenge

Workshop 20:

Bildung für Demokratie und Bildung für nachhaltige Entwicklung - zwei Beschlüsse - eine große Schnittmenge

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Michael Knittel, Landeskoordinator BNE Hessen, Ausbilder Studienseminar GHRF Heppenheim

Kurzbeschreibung:

Der Workshop bietet Raum für den persönlichen Zugang zur Bildung für nachhaltige Bildung (BNE) und stellt diesen in den Kontext der Ziele der Bildung für Demokratie. Aktuelle Umsetzungsideen an hessischen Studienseminaren zur Implementierung der BNE werden dargestellt und fachspezifische und fächerübergreifende Unterrichtsmaterialien werden geteilt.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 21: „Demokratie leben und lernen – Handlungsfelder schulischer Demokratiebildung“

Workshop 21:

„Demokratie leben und lernen – Handlungsfelder schulischer Demokratiebildung“

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Anne Birkelbach und Alexander Brämer, Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut Schule (kurz QUA-LiS) des Landes NRW im Arbeitsbereich Lehrerfortbildung mit Aufgabenschwerpunkt Demokratische Bildung

Kurzbeschreibung:

Der Workshop zielt darauf ab, gemeinsam mit den Teilnehmenden Ansätze eines ganzheitlichen und nachhaltigen Demokratiebildungsansatzes in Schulen zu beleuchten sowie über die Rolle der jeweils eigenen Institution für das Gelingen dieser Prozesse zu reflektieren. Als inhaltliche Leitplanken dienen die in der Tagungsbeschreibung enthaltenen Ideale „Schule bildet Demokratie“, „Schule demokratisiert Kultur“ und „Schule kultiviert Bildung“. Diese Leitsätze bieten eine Folie für die Betrachtung der Bedeutung der Institution Schule in einer demokratischen Gesellschaft. Ausgehend vom normativen Bildungsauftrag, der in allen Landesverfassungen verankert ist, wird der Frage nachgegangen, welche Erfahrungen Schüler*innen im Laufe ihrer Bildungsbiographie ermöglicht werden sollten, damit sie befähigt werden, in einer demokratischen Gesellschaft als mündige Bürger*innen agieren zu können. Davon ausgehend soll thematisiert werden, inwieweit Schulentwicklungsprozesse dazu beitragen, einen Lernort zu schaffen, der von Partizipation, wertschätzender Kommunikation und einer zivilisierten Streitkultur geprägt ist. Im Rahmen der inhaltlichen Gestaltung des Workshops werden schlaglichtartig Methoden der schulischen Demokratiebildung integriert. Abschließend sollen Potentiale für das eigene praktische Handeln identifiziert sowie Chancen und Grenzen schulischer Demokratiebildung diskutiert werden.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 22: Politische Bildung bei basa e.V. – Barrieren abbauen durch Lebensweltnähe

Workshop 22:

Politische Bildung bei basa e.V. – Barrieren abbauen durch Lebensweltnähe

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Dr. Anna Maria Krämer, Referentin für politische Bildung bei basa e. V.

Kurzbeschreibung:

Politik und politische Bildung sind nicht nice und sexy! Gerade Jugendliche nehmen das Politische oft als etwas war, dass nichts mit ihnen zu tun hat oder über sie hinweg entschieden wird. Um Jugendliche in politische Debatten hineinzuholen, setzt basa auf Lebensweltnähe, spielerische Methoden und Anleihen aus jugendkulturellen Praxen. Ob wir im Mädchen*projekt Streetart sprayen und dabei über Feminismus reden, oder beim Tanzen Body Positivity und Sexismus thematisieren, ob wir mit einem Augmented Reality Game in die Welt der Digitalisierung einsteigen und uns die gesellschaftspolitischen Folgen dieses Prozesses verdeutlichen oder beim Produzieren von Content für Instagram über die Veränderung von Kommunikation durch soziale Medien reflektieren – Ausgangspunkt sind immer Tätigkeiten, die bei Jugendlichen bekannt und beliebt sind. Politik und das Politische werden dabei vom Abstrakten ins Konkrete geholt und auf einmal können und wollen Jugendliche auch mitreden, weil Politik ja doch was mit ihnen zu tun hat! In unserem Tagungsbeitrag stellen wir in einem interaktiven Format die politische Bildung in der Bildungsstätte Alte Schule Anspach I basa e.V. vor.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 24: Ästhetische Forschung als Möglichkeit der Demokratisierung im Fachseminar?!

Workshop 24:

Ästhetische Forschung als Möglichkeit der Demokratisierung im Fachseminar?!

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Christina Otto, Grundschullehrerin, Medienberaterin am Kompetenzteam Köln, Fachleiterin am ZfsL Köln - Fach Kunst

Kurzbeschreibung:

Die ästhetische Forschung ist ein kunstpädagogisches Prinzip, sich verschiedensten Themen aus individueller Sicht zu nähern und Ergebnisse dazustellen. Die Herangehensweise kann sich dabei wissenschaftlicher, künstlerischer, analytischer und dokumentarischer Verfahren bedienen - je nach individueller Neigung. Die zeitgenössische Kunst mit ihren vielfältigen Darstellungsformen dient dabei als Inspiration. In diesem Workshop wird das Prinzip der Ästhetischen Forschung erläutert, experimentell erprobt und für die Umsetzung der eigenen Seminararbeit evaluiert.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Workshop 26: Transformatives Lernen für die Zukunft: Studienseminare als dynamische Knotenpunkte und das weltweite UNESCO-Schulnetzwerk

Workshop 26:

Transformatives Lernen für die Zukunft: Studienseminare als dynamische Knotenpunkte und das weltweite UNESCO-Schulnetzwerk

9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Workshopleitung:

Klaus Schilling, Bundeskoordinator der UNESCO-Projektschulen, Deutsche UNESCO-Kommission

Der Begriff des transformativen Lernens verbindet verschiedene Bildungsansätze und zielt auf die Förderung von Reflexions- und Gestaltungskompetenzen für eine nachhaltige, friedliche und gerechte Zukunft. Als wichtigen Knotenpunkten für die Lehrerinnen und Lehrer sowie die (praktische) Gestaltung der Bildungslandschaften kommt Studienseminaren und den Institutionen der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften hier eine besondere Rolle zu. Eine Möglichkeit zur Stärkung und Weiterentwicklung dieser Orte besteht in der Mitarbeit in internationalen Netzwerken wie z.B. dem UNESCO-Schulnetzwerk mit über 100 Zentren für Lehrer:innenbildung – darunter auch drei deutschen Studienseminaren -, die ihm weltweit angehören.

Der Workshop rückt die folgenden drei Fragen ausgehend von verschiedenen Publikationen und Programmen – darunter dem in 2021 durch die UNESCO vorgelegten Report „Futures of Education“ – in den Fokus und dient zur gemeinsamen Diskussion und vertieften Ideenentwicklung:

1.) Wie lässt sich der Begriff des transformativen Lernens mit Leben füllen und für die Konzeption und Praxis in Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Kultureller Bildung u.a. fruchtbar machen?

2.) Wie können Orte der Lehrkräftebildung zu regionalen Knotenpunkten für zukunftsfähige Bildungslandschaften werden? Welche Praxisbeispiele und Erfahrungen existieren hierzu? Welche Veränderungen werden gebraucht?

3.) Welche Möglichkeiten bieten weltweite Netzwerke wie das der UNESCO-Projektschulen auch für Studienseminare und welche konkreten Erfahrungen und Initiativen existieren hier?

Themenraumphase - 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 15: Schule ist mehr als Lernen: Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Hamburg

Themenraum 15:

Schule ist mehr als Lernen: Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Hamburg

9:00 Uhr bis 9:40 Uhr

Themenraumleitung:

Kathrin Carbow, Lehrerin für Musik, Theater und Deutsch am Marion-Dönhoff-Gymnasium Hamburg, dort Fortbildungs- und Kulturbeauftragte

Kurzbeschreibung:

In einem Vortrag wird anhand eines konkreten Konzepts (MDG) Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe veranschaulicht. Dabei soll deutlich werden, dass Schule selbst ein Ort der Kultur und auch Tor zur Kultur der Gesellschaft an sich ist. Der Begriff der Schulkultur wird umfassend erläutert. Eine bewusst gestaltete Schulkultur schafft Identifikation und fördert nicht nur Künste, sondern Bildung und Erziehung. Sie versteht Schulgemeinschaft nicht nur als Gremienarbeit und ordnet dem Begriff Schulleben mehr als das jährliche Weihnachtskonzert zu. Genuin prägen natürlich Aktivitäten und Maßnahmen aus den künstlerisch-ästhetischen Fächern und Bereichen heraus besonders Schulfokus, Schulgemeinschaft und Schulleben. Bei der Etablierung einer bewusst gestalteten Schulkultur aber geht es dann auch darum, diesen Maßnahmen über ihre Bedeutung für die Außenwirkung einer Schule hinaus kulturell bildende Qualität zu verleihen. Letztlich soll die Schulgemeinschaft sich kontinuierlich bewusstmachen und sich darüber abstimmen, wie und was man an der eigenen Schule lebt und lernt, wie man leben und lernen möchte, was dazu gebraucht wird und was zu tun ist – konkret heißt das bezogen auf die Schulentwicklung: Wie und mit welchen Zielen wird Kulturelle Bildung systematisch in der Schule verankert. Dazu braucht es einen fortwährenden Verständigungsprozess, der bewusstmacht, wie sehr Kulturelle Bildung eigentlich Lern- und Lehrkultur und das Leben in der Schule prägt und welches Potential in der gezielten Entwicklung liegt. Und das hat natürlich im besten Sinne ganz viel mit DemokratieBildung zu tun. Als Kulturbeauftragte an ihrer Schule stellt Kathrin Carbow ganz konkrete Maßnahmen und Projekte im Sinne einer bewussten Schulkulturgestaltung vor. Zu erwarten sind spannende Ideen, die auch Themenfelder wir Lehr- und Lernkultur, Partizipation und Digitalisierung aufgreifen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 16: Die „Jenaer Erklärung“ als Impuls für eine rassismuskritische Bildungsarbeit

Themenraum 16:

Die „Jenaer Erklärung“ als Impuls für eine rassismuskritische Bildungsarbeit

9:00 Uhr bis 9:40 Uhr

Themenraumleitung:

Dr. Karl Porges, Referent für Lehrerbildung am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

Prof. Dr. Uwe Hoßfeld, Leiter der AG Biologiedidaktik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Vorsitzender des VBIO (Landesverband Thüringen

Kurzbeschreibung:

Die „Jenaer Erklärung“ ist eine wissenschaftliche Stellungnahme, die das „Konzept der Rasse“ sowie den Rassismus in den Wissenschaften und der Öffentlichkeit kritisch und aktuell hinterfragt. Die Kernaussage ist, dass es für die Verwendung des Begriffs der „Rasse“ im Zusammenhang mit menschlichen Gruppen keine biologische Begründung gibt und tatsächlich es diese auch nie gegeben hat: „Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung“. In diesem Workshop wird auf die biologiegeschichtlichen Zusammenhänge und Wurzeln in der „Jenaer Erklärung“ geblendet, um daraus Perspektiven und Möglichkeiten einer fächerübergreifenden, antirassistischen Bildungsarbeit im Rahmen der Demokratiebildung ableiten zu können.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 17: Werkzeugkasten agent21 - HUMAN RIGHTS - ZUKUNFTSWERKSTATT DEMOKRATIE BILDUNG

Themenraum 17:

Werkzeugkasten agent21 - HUMAN RIGHTS - ZUKUNFTSWERKSTATT DEMOKRATIE BILDUNG

9:00 Uhr bis 9:40 Uhr

Themenraumleitung:

Thomas Gebauer, Lehrer an der Gesamtschule am Richtsberg Marburg, Werkstattleiter der agent21 Zukunfts- und Reparaturwerkstatt

Kurzbeschreibung:

"Bildung ist der Schlüssel, mit dem wir Kinder und Jugendliche stark und kompetent für ihre Zukunft

machen. Die agent21-ZukunftsWerkstatt bietet gute Voraussetzungen, um vor allem die Rohstoffe Zeit und Ruhe mit Kindern und Jugendlichen zu entdecken und in klugen Lernprozessen wahrzunehmen.

Schwerpunkte dieser Lernprozesse sind: Werkzeugentwicklung und Werkzeuggebrauch (...). Raum und Zeit für Vorstellung, Austausch und Diskussion zu "Exemplarisches Werkzeug 3.: MENSCHEN VIELFALT ZUKUNFT". - Wie kann dieses Projekt im Sinne von DemokratieKulturBildung in Schule und Ausbildung vorgestellt oder eingebunden werden?Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 18 „Lernen durch Engagement“ in der 2. Phase der Lehrer:innenbildung

Themenraum 18

„Lernen durch Engagement“ in der 2. Phase der Lehrer:innenbildung

9:00 Uhr bis 9:40 Uhr

Themenraumleitung:

Romana Schneider, Lehrerin für die Fächer Ethik/Philosophie, Deutsch und das Wahlpflichtfach Gesellschaftswissenschaften am Staatl. Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda;

lb. Fachleiterin für Ethik/Philosophie an Gymnasien am Studienseminar Gera; Landeskoordinatorin für Lernen durch Engagement in Thüringen

Kurzbeschreibung:

Im Themenraum wird das Lehr- und Lernkonzept „Lernen durch Engagement“ (LdE) vorgestellt. Zudem werden Praxisbeispiele aus dem Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächer anhand der LdE-Qualitätsstandards präsentiert. Außerdem erfolgt eine Darstellung der Einbeziehung des Konzepts in die Lehrer:innenausbildung in der 2. Phase am Studienseminar Gera (Lehramt Gymnasium).Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 19: Schule ist mehr als Lernen: Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Hamburg

Themenraum 19:

Schule ist mehr als Lernen: Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Hamburg

9:45 Uhr bis 10:25 Uhr

Themenraumleitung:

Kathrin Carbow, Lehrerin für Musik, Theater und Deutsch am Marion-Dönhoff-Gymnasium, Hamburg, dort Fortbildung- und Kulturbeauftragte

Kurzbeschreibung:

In einem Vortrag wird anhand eines konkreten Konzepts (MDG) Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe veranschaulicht. Dabei soll deutlich werden, dass Schule selbst ein Ort der Kultur und auch Tor zur Kultur der Gesellschaft an sich ist. Der Begriff der Schulkultur wird umfassend erläutert. Eine bewusst gestaltete Schulkultur schafft Identifikation und fördert nicht nur Künste, sondern Bildung und Erziehung. Sie versteht Schulgemeinschaft nicht nur als Gremienarbeit und ordnet dem Begriff Schulleben mehr als das jährliche Weihnachtskonzert zu. Genuin prägen natürlich Aktivitäten und Maßnahmen aus den künstlerisch-ästhetischen Fächern und Bereichen heraus besonders Schulfokus, Schulgemeinschaft und Schulleben. Bei der Etablierung einer bewusst gestalteten Schulkultur aber geht es dann auch darum, diesen Maßnahmen über ihre Bedeutung für die Außenwirkung einer Schule hinaus kulturell bildende Qualität zu verleihen. Letztlich soll die Schulgemeinschaft sich kontinuierlich bewusstmachen und sich darüber abstimmen, wie und was man an der eigenen Schule lebt und lernt, wie man leben und lernen möchte, was dazu gebraucht wird und was zu tun ist – konkret heißt das bezogen auf die Schulentwicklung: Wie und mit welchen Zielen wird Kulturelle Bildung systematisch in der Schule verankert. Dazu braucht es einen fortwährenden Verständigungsprozess, der bewusstmacht, wie sehr Kulturelle Bildung eigentlich Lern- und Lehrkultur und das Leben in der Schule prägt und welches Potential in der gezielten Entwicklung liegt. Und das hat natürlich im besten Sinne ganz viel mit DemokratieBildung zu tun. Als Kulturbeauftragte an ihrer Schule stellt Kathrin Carbow ganz konkrete Maßnahmen und Projekte im Sinne einer bewussten Schulkulturgestaltung vor. Zu erwarten sind spannende Ideen, die auch Themenfelder wir Lehr- und Lernkultur, Partizipation und Digitalisierung aufgreifen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 20: exemplarisches Werkzeug 4: MENSCHEN VIELFALT ZUKUNFT

Themenraum 20:

exemplarisches Werkzeug 4: MENSCHEN VIELFALT ZUKUNFT

9:45 Uhr bis 10:25 Uhr

Themenraumleitung:

Thomas Gebauer, Lehrer an der Gesamtschule am Richtsberg Marburg, Werkstattleiter der agent21 Zukunfts- und Reparaturwerkstatt

Kurzbeschreibung:

"Bildung ist der Schlüssel, mit dem wir Kinder und Jugendliche stark und kompetent für ihre Zukunft machen. Die agent21-ZukunftsWerkstatt bietet gute Voraussetzungen, um vor allem die Rohstoffe Zeit und Ruhe mit Kindern und Jugendlichen zu entdecken und in klugen Lernprozessen wahrzunehmen. Schwerpunkte dieser Lernprozesse sind: Werkzeugentwicklung und Werkzeuggebrauch (...). Raum und Zeit für Vorstellung, Austausch und Diskussion zu "Exemplarisches Werkzeug 3.: MENSCHEN VIELFALT ZUKUNFT". - Wie kann dieses Projekt im Sinne von DemokratieKulturBildung in Schule und Ausbildung vorgestellt oder eingebunden werden?Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 21: „...und wie viele Komponistinnen kennst du so?“ - Gender im Musikunterricht

Themenraum 21:

„...und wie viele Komponistinnen kennst du so?“ - Gender im Musikunterricht

9:45 Uhr bis 10:25 Uhr

Themenraumleitung:

Elisabeth Treydte, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen und Vorstandsmitglied des Archivs Frau und Musik in Frankfurt/M.

Kurzbeschreibung:

Komponistinnen, Instrumentalistinnen, Dirigentinnen, Sängerinnen, Mäzeninnen, Schriftstellerinnen – der Workshop lädt dazu ein, das musikkulturelle Schaffen von Frauen aus Geschichte und Gegenwart kennenzulernen und dieses Wissen für den alltäglichen Unterricht zugänglich zu machen.

Zwar dokumentiert und analysiert die (Musik-)Wissenschaft das immense Wirken von Frauen in der Musikgeschichte und -gegenwart, doch bislang spiegelt sich das nicht in den Unterrichtsbüchern. Und kaum jemand verfügt über großes Repertoire oder reichhaltige Hörsozialisation in Bezug auf Komponistinnen. Wie auch: In der Konzert-Saison 2019 stammten weniger als 2% der aufgeführten Werke von Komponistinnen.

Umso mühevoller scheint die Konzeption von Lehrmaterial, das Werke ebenso thematisiert wie die spezifischen Arbeitsbedingungen von Komponistinnen in der Vergangenheit. Wie finde ich geeignete Werke? Wo finde ich Aufnahmen und welche Texte bieten sich an?

Und was, wenn ich einfach nur gute Musik besprechen und nicht die große gesellschaftliche Frage nach Gerechtigkeit im Musikkanon diskutieren möchte?

Der Workshop gibt Einblicke zum aktuellen Forschungsstand und bietet zahlreiche Tools und Formate, selbstverständlich auch für den digitalen Unterricht, sodass Sie ein diverseres Bild von Musik und Musikgeschichte vermitteln können.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Themenraum 22: DemokratieBildung am Studienseminar für Gymnasien Marburg - Einblicke in einen Seminarentwicklungsprozess

Themenraum 22:

DemokratieBildung am Studienseminar für Gymnasien Marburg - Einblicke in einen Seminarentwicklungsprozess

9:45 Uhr bis 10:25 Uhr

Themenraumleitung:

Michael Fischer, Fachleiter für ev. Religion und Allgemeinpädagogik am Studienseminar für Gymnasien in Marburg

Sebastian Gerber, Fachleiter für Ethik und schulnahe Ausbildung am Studienseminar für Gymnasien in Marburg

Kurzbeschreibung:

Wie kann Ausbildungs- und Seminarkultur im Sinne von DemokratieBildung in einem partizipativen Prozess von Ausbildenden und Lehrkräften im Vorbereitungsdienst weiterentwickelt werden? Wie kann sich ein Kollegium über eine Bildungsinstitution als demokratischem Ort verständigen und daraus ein gemeinsames Selbstverständnis konturieren? Wie können die Ergebnisse dieses Prozesses nachhaltig institutionalisiert werden?

Nach einer Vermittlung von Einblicken in diesen Prozess ist Raum für Austausch und Diskussion.

Vorträge

Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Dialog-Vortrag „Schule macht Demokratie? Wie geht das?“

Dialog-Vortrag „Schule macht Demokratie? Wie geht das?“

ab 13:00 Uhr

Referierende:

Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel, Technische Universität Dortmund, Institut für Allg. Didaktik und Schulpädagogik; Mitglied in der Steuergruppe der DAPF und in der Auswahljury des Deutschen Schulpreises sowie Prozessbegleiterin in dessen Entwicklungsprogramm für exzellente Schulen.

Dr. Wolfgang Beutel, Leibniz-Universität Hannover, Institut für Didaktik der Demokratie. Mitglied in der Auswahljury des Deutschen Schulpreises und Prozessbegleiter in dessen Entwicklungsprogramm für exzellente Schulen; Jurymitglied beim Bundeswettbewerb für Politische Bildung der BpB.

Kurzbeschreibung:

Schulen haben den Auftrag, Kinder und Jugendliche mit den Grundwerten und Handlungsformen der Demokratie vertraut zu machen, ihnen auf vielfältige Weise aufzuzeigen, wie Demokratie „geht“. Dabei müssen sie ihren institutionellen Kern „demokratisch kultivieren“, indem Lerngelegenheiten, Umgangsformen, Atmosphäre und fachliches sowie fächerverbindendes Lernen in allen Themen und Domänen durch Partizipation, Transparenz und Kommunikation demokratisch gehaltvoll gestaltet werden. Gute Schulen tun das in vielfältiger Art und Weise und mit großem Variantenreichtum sowie stets gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen. Erfahrungen der Anerkennung und Gegenseitigkeit im Vorleben demokratischen Handelns sowie in der Mitbestimmung und der alltagsprägenden Lebenswelt der Schule sind dabei grundsätzliche Voraussetzungen für eine demokratische Schulkultur und für die Entwicklung einer demokratischen Identität der Schüler*innen. Angesichts der aktuellen politischen, sozialen und globalen Herausforderungen zeigen sich die Schulen engagiert darin, bisher in Blick auf demokratische Bildung eher wenig beachtete Handlungsfelder innerschulisch und außerschulisch zu öffnen. Digital gestützt entstehen zugleich neue Beziehungs-, Kommunikations- und Beteiligungsformen, auch in dieser Hinsicht können Unterricht, Lernen und Leistung zum Anlass von demokratischer Bildung und zivilen

Engagements werden.Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Rückblick 20 Jahre Expert:innentagung

Rückblick 20 Jahre Expert:innentagung

ab 14:30 Uhr

Referierende:

Marianne Huttel, Mitinitiatorin und -begründerin der Expert:innentagung, ehem. Leiterin "Qualitätsentwicklung in der Ausbildung / Qualifizierung der Ausbilder:innen in der Hessischen Lehrkräfteakademie

Heike Scheika, Mitbegründerin der Expert:innentagung, Leiterin des Staatlichen Studienseminars für Lehrerausbildung in Gera/Thüringen

Den Save the date-Flyer finden Sie hier zum Download.